你刷到知乎上的高赞回答了吗?这个问题或许像一句日常问候,却精准戳中了当代人获取信息的行为密码。在知乎这个以“专业、深度、多元”为标签的内容平台,高赞回答早已超越“优质内容”的范畴,成为信息筛选的“最优解”、知识传播的“加速器”,甚至折射出群体认知的“晴雨表”。但当我们习惯性滑动屏幕、为那些动辄数万赞的回答点下“赞同”时,是否曾思考:这些高赞回答究竟凭什么脱颖而出?它们又在悄悄重塑我们的信息接收方式与思维习惯?

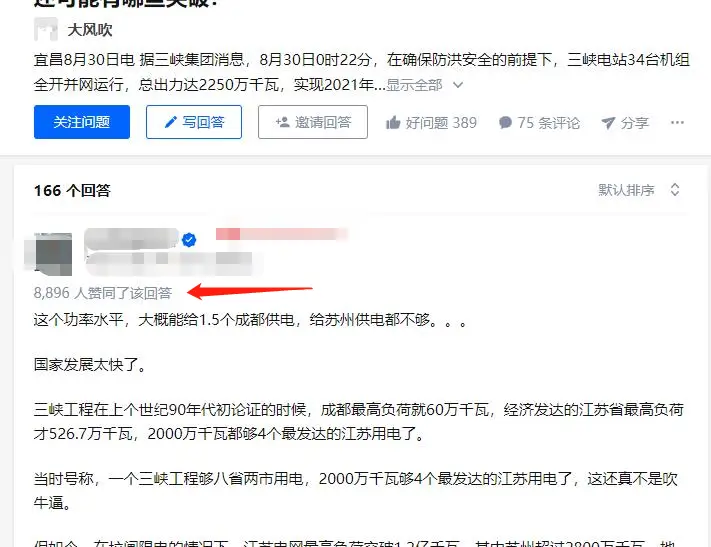

高赞回答的本质,是大众对信息价值的集体投票。在信息爆炸的时代,每个人每天都要面对海量碎片化内容,筛选成本高到令人窒息。知乎的高赞机制,本质上是一种“众包式信息过滤”——通过用户真实的行为反馈(点赞),将那些“有用、有趣、有共鸣”的内容打捞出来,形成一条高效的信息供给链。比如“如何高效学习”下的高赞回答,往往能结合认知科学原理与实操案例,将复杂的“学习方法论”拆解成普通人能上手的步骤;而“有哪些让你醍醐灌顶的人生建议”类问题下,高赞回答则常以细腻的情感洞察与生活智慧,引发跨越年龄、职业的共鸣。这种“大众筛选+专业背书”的双重加持,让高赞回答成为许多人解决问题的“第一入口”,也使其天然具备了“信息普惠”的价值——它让原本小众的专业知识、晦涩的底层逻辑,通过大众化的表达触达更广泛的受众。

然而,当高赞回答成为“标准答案”,其背后隐藏的机制与隐忧也逐渐显现。点赞行为从来不是纯粹理性的价值判断,它深受用户心理与平台算法的双重塑造。从心理学角度看,点赞是一种“低成本认同表达”——当我们看到与自己观点一致的内容时,点赞不仅是认可,更是在强化自身的“认知正确性”;而那些用“金句”“故事”“反常识观点”包装的回答,更容易触发情绪共鸣,从而获得高赞。这种“情绪共振>理性分析”的倾向,让部分高赞回答走向了“标题化”“碎片化”的歧途:为追求传播度,创作者刻意放大冲突、简化逻辑,将复杂问题压缩成“三步搞定”“五个秘诀”的快餐式内容。比如“普通人如何月入过万”的高赞回答,可能忽略行业差异、资源积累等关键变量,用“成功学话术”制造虚假希望,却无法提供真正可落地的路径。

平台算法则是高赞生态的“隐形推手”。知乎的推荐机制会根据点赞、收藏、评论等数据,将高赞回答优先推送给更多用户,形成“流量马太效应”——头部回答持续获得曝光,而优质但小众的内容则可能被淹没。这种机制在提升信息分发效率的同时,也加剧了“同质化竞争”:创作者开始研究“高赞模板”,模仿那些已被验证过的爆款结构(如“痛点+案例+方法论”的黄金组合),甚至刻意制造“对立观点”来引发争议。久而久之,平台内容看似丰富,实则充斥着大量“换汤不换药”的同质化回答,用户即便刷到高赞,也可能感到“千篇一律”,难以获得新的认知突破。

更深层的挑战在于,高赞正在悄然构建“信息茧房”。当我们习惯性地依赖高赞回答获取信息,算法会持续推送同类内容,让我们的认知视野逐渐收窄。比如对“人工智能发展”感兴趣的用户,若长期只点赞技术乐观派的高赞回答,可能难以接触到关于AI伦理、就业冲击等不同维度的深度分析;而那些“反常识”“少数派”的观点,即便内容扎实,也因点赞量不足而难以破圈。这种“高赞即真理”的认知惯性,会削弱用户的批判性思维——我们不再主动对比不同观点,不再追问“这个回答是否忽略了哪些变量”,而是将高赞等同于“正确答案”,陷入被动接收信息的舒适区。

那么,如何在高赞的“流量光环”下保持清醒的认知?对用户而言,高赞回答应是“认知起点”而非“终点”。当我们刷到一个高赞回答时,不妨多问一句:“这个结论是否基于足够的数据支撑?”“是否存在被忽略的反例?”“是否有其他领域的视角可以补充?”比如在阅读“如何选择第一份工作”的高赞回答时,除了关注薪资、行业等显性因素,也可以主动搜索职场心理学、职业发展理论等相关内容,构建更立体的决策框架。对创作者而言,高赞不应是唯一追求,真正的“优质内容”需要在“传播性”与“深度性”之间找到平衡。与其追逐“爆款模板”,不如深耕专业领域,用严谨的逻辑、独特的视角、真诚的表达,为用户提供增量价值——毕竟,那些能经受时间考验的高赞回答,往往不是靠“情绪煽动”,而是靠“思想穿透力”。

你刷到知乎上的高赞回答了吗?这个问题背后,是我们与信息时代的相处之道。高赞回答的价值,不在于它提供了多少标准答案,而在于它激发了我们对“何为优质内容”“如何独立思考”的追问。在这个点赞数可以轻易刷出的时代,真正稀缺的从来不是高赞,而是那些能让我们跳出信息茧房、保持认知弹性的思考能力——毕竟,信息的价值,最终取决于我们如何使用它,而非它获得了多少赞。