娱乐空间刷赞效果如何?这个问题看似简单,实则牵动着线下商业与线上流量的复杂博弈。在社交媒体深度渗透日常消费的今天,KTV、剧本杀、Livehouse、亲子乐园等娱乐空间,早已不再满足于线下体验的单一维度,而是争相通过短视频、社交平台打造“网红IP”。而“刷赞”作为快速提升内容热度的捷径,其效果究竟是雪中送炭还是饮鸩止渴?答案并非非黑即白,而是需要从短期流量爆发、长期品牌建设、用户信任沉淀等多维度解构,才能看清其真实价值与潜在风险。

娱乐空间刷赞的直接效果:短期流量的“加速器”

不可否认,在内容同质化严重的娱乐赛道,点赞数是用户判断“值不值得去”的第一道门槛。当一个娱乐空间的短视频内容获得数万点赞,评论区一片“打卡成功”“氛围绝了”时,其产生的“热门效应”能迅速打破冷启动困境。新开的剧本杀店通过刷赞让视频冲上同城热榜,周末咨询量激增300%;亲子乐园的亲子互动视频点赞破万,带动平日冷门的平日客流提升50%。这种数据层面的“繁荣”,本质是利用了用户从众心理——高点赞=高人气=好体验,从而在信息流中抢占用户注意力,实现低成本引流。

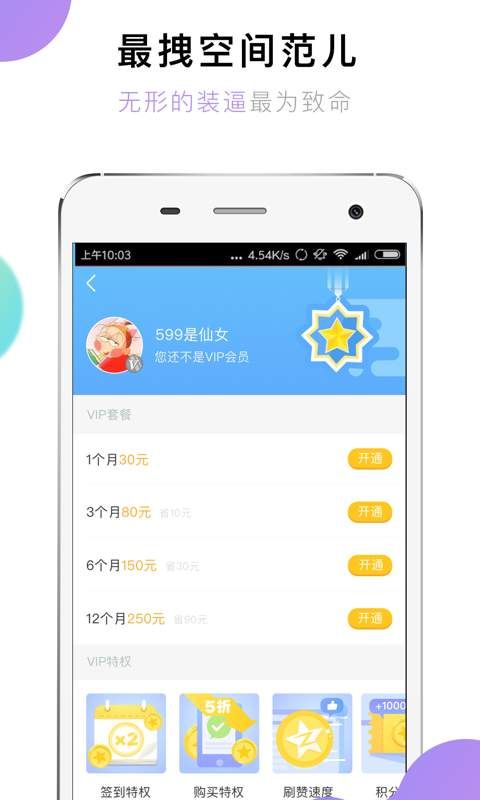

尤其对中小型娱乐空间而言,自建内容团队需要时间沉淀,自然流量增长缓慢,刷赞成了快速获取平台推荐的“敲门砖”。平台算法往往青睐高互动内容,点赞量能提升视频的完播率、转发率权重,进而获得更多免费曝光。这种“数据-流量-转化”的短期闭环,让许多商家将刷赞视为“救命稻草”,尤其是在开业促销、节日活动等关键节点,高点赞内容能直接拉动门店营收,效果立竿见影。

刷赞效果的深层局限:虚假繁荣下的“信任透支”

然而,当点赞数脱离真实用户行为,其效果便开始显现出脆弱性。娱乐空间的核心竞争力始终是“体验”,而刷赞制造的虚假热度,本质上是用短期数据掩盖长期价值的缺失。用户走进一家KTV,发现包厢环境与视频中“百万赞”的奢华感相去甚远;预约一家网红剧本杀,到店后却因“刷赞”热度导致玩家过多、体验下降——这种“预期差”会迅速转化为负面评价,甚至引发口碑崩塌。

更关键的是,社交平台对虚假数据的打击日趋严格。抖音、小红书等平台已升级反作弊算法,通过识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、账号无活跃记录等)对内容限流或降权。曾有娱乐空间因过度刷赞,导致账号被封禁,所有内容下架,前期投入付诸东流。这种“数据泡沫”一旦戳破,不仅流量归零,更会消耗用户对品牌的信任——毕竟,连点赞都能造假,体验的真实性又从何谈起?

此外,刷赞带来的用户群体与真实目标客群可能存在错位。为追求“数据好看”,商家可能选择泛娱乐化内容(如搞笑段子、猎奇画面)吸引点赞,但这些内容吸引的粉丝未必是潜在消费者。即使通过刷赞引流到店,若用户发现内容与实际定位不符(如主打“高端定制”的酒吧却吸引低价消费群体),转化率也会极低,最终陷入“刷赞-引流-低转化-再刷赞”的恶性循环。

理性应用刷赞:从“数据造假”到“流量助推”的价值重构

那么,娱乐空间是否应彻底摒弃刷赞?显然也不必。关键在于如何将刷赞从“虚假数据制造”转变为“真实内容助推”,让其服务于长期运营而非取代核心体验。

首先,刷赞需以“优质内容”为根基。娱乐空间的视频内容不应仅追求点赞量,更要突出差异化体验:剧本杀店的“沉浸式场景搭建”“高口碑剧本测评”,Livehouse的“乐队演出直击”“观众氛围特写”,亲子乐园的“亲子互动细节”“安全设施展示”……这些真实、垂直的内容,本身就具备传播潜力,刷赞的作用只是“推一把”,帮助其突破算法阈值,让更多潜在用户看到。此时的点赞,是优质内容的“放大器”,而非无源之水的“空中楼阁”。

其次,刷赞需与“用户真实互动”结合。在通过刷赞提升内容热度后,商家更应引导用户产生真实反馈:如设置“打卡点赞送折扣”“晒体验返现”等活动,鼓励用户自发分享真实评价。当真实用户的点赞、评论、转发与“助推点赞”形成良性互补,既能维持数据热度,又能沉淀真实口碑,实现流量与信任的双重积累。

最后,刷赞需“适度而为”,警惕数据依赖。娱乐空间的运营核心始终是线下服务:门店环境、活动设计、员工服务、安全保障……这些才是留住用户的关键。刷赞只是锦上添花,而非雪中送炭。若将大量预算投入刷赞,却忽视门店体验升级,无异于本末倒置——毕竟,再高的点赞数,也无法让一次糟糕的体验变成“值得再来”。

结语:娱乐空间的流量真相,藏在“真实”二字里

娱乐空间刷赞效果如何?答案已然清晰:短期看,它是低效的流量“兴奋剂”,能快速制造热度,却难掩虚假本质;长期看,唯有以真实体验为内核,以优质内容为载体,以适度刷赞为辅助,才能让流量转化为留量,让热度沉淀为品牌资产。在社交媒体回归“内容为王”的今天,娱乐空间的竞争,终究是“真实”与“虚假”的较量——那些能放下对数据的执念,深耕用户体验的商家,才能在流量浪潮中站稳脚跟,让每一份点赞,都成为用户心甘情愿的“真实推荐”。