刷单点赞员这一灰色职业的存在,并非源于互联网生态的偶然,而是特定类型网站在流量竞争、数据焦虑下的畸形产物。并非所有网站都需要这类“数据美化师”,其需求往往集中在高度依赖用户行为数据、且流量与商业利益直接挂钩的平台。这些网站或因算法逻辑以数据为权重,或因市场环境催生“唯流量论”,最终在商业压力下默甚至主动引导刷单点赞行为,形成一条隐秘的灰色产业链。

电商平台是刷单点赞员最集中的“战场”。无论是传统货架电商如淘宝、京东,还是内容电商如抖音小店、快手商城,商家对“销量”“好评”的追逐近乎狂热。在这些平台上,商品搜索排名、推荐位分配、用户购买决策高度依赖销量、评分、点赞数等数据。一个新品上架,若没有初始销量和好评,很难突破平台的算法筛选,陷入“无人问津→更少曝光→彻底沉寂”的恶性循环。此时,商家便会通过招聘刷单点赞员,模拟真实用户完成“浏览-加购-下单-好评”的全流程,甚至要求上传“买家秀”图片、撰写详细好评,人为制造商品热销假象。尤其在电商大促期间,流量竞争白热化,刷单点赞的需求会呈指数级增长,甚至形成“刷单工作室”,利用技术手段批量操作,以低成本快速提升商品数据权重。

内容与社交平台同样是刷单点赞员的重要“雇主”。小红书、B站、知乎、微博等内容社区,创作者的“影响力”直接与点赞、收藏、评论、转发等数据挂钩。平台算法倾向于将高互动内容推送给更多用户,形成“流量马太效应”——头部内容获得更多曝光,腰部及尾部内容则难以出头。为突破这一瓶颈,许多创作者,尤其是中小博主和新人UP主,会通过刷单点赞员提升内容的初始热度,甚至购买“粉丝数”“播放量”,伪装成“优质创作者”以吸引平台推荐和品牌合作。例如,在小红书上,一篇笔记的点赞收藏数过千,可能意味着能进入“热门笔记”板块,带来自然流量;在B站,视频的“三连”(点赞、投币、收藏)数量直接影响视频的推荐权重,刷单点赞员便成了创作者“数据包装”的工具。这类平台的需求本质是“内容热度的虚假制造”,目的是通过欺骗算法获取更多曝光,而非真实的内容价值传播。

本地生活服务平台对刷单点赞员的需求则更具“地域性”和“即时性”。美团、大众点评等平台,商家的线上排名与用户评价直接挂钩。一家新开的餐厅或理发店,若初期没有足够的好评和“点赞”(如大众点评的“有用”数),很难在本地搜索中获得靠前位置,进而影响线下客流量。商家因此会雇佣刷单点赞员,模拟本地用户发布“好评”,甚至要求提及具体菜品、服务细节,以增强评价的真实性。在旅游平台如携程、马蜂窝,酒店、民宿的评分和“点赞”数同样影响预订量,刷单点赞员的存在让部分商家得以通过虚假数据掩盖服务缺陷,误导消费者决策。这类平台的需求核心是“信任伪造”,通过刷单点赞构建“高口碑”假象,抢占本地市场份额。

驱动这些网站需要刷单点赞员的底层逻辑,是“算法依赖症”与“流量焦虑症”的共同作用。在互联网流量红利见顶的背景下,平台、商家、创作者对“精准流量”的争夺进入白热化阶段。而多数平台的算法逻辑仍将用户行为数据作为核心权重,数据越好,曝光越多;曝光越多,商业价值越高。这种“数据-流量-收益”的正向循环,催生了“数据造假”的畸形需求。商家和创作者在竞争压力下,明知刷单点赞违规,却因“不刷就输”的囚徒困境,不得不铤而走险。同时,部分平台对刷单行为的打击力度不足,或算法存在漏洞,也让刷单点赞员有了生存空间。

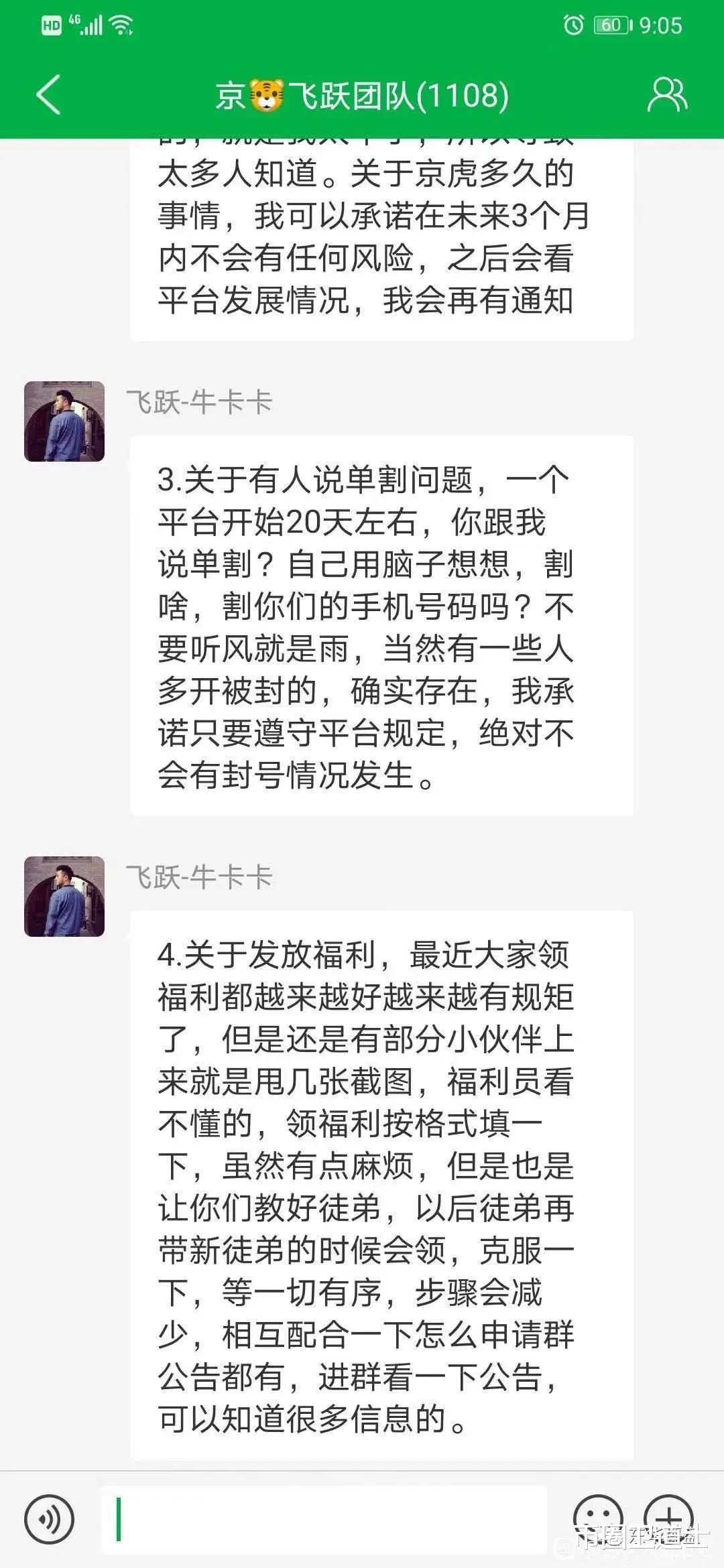

然而,刷单点赞行为带来的危害不容忽视。对消费者而言,虚假数据会误导消费决策,导致“踩坑”,损害知情权和公平交易权;对平台而言,虚假流量会破坏生态健康,降低用户信任,长期来看会削弱平台价值;对商家和创作者而言,依赖刷单点赞虽能获得短期利益,却会忽视真实的产品质量和服务提升,最终被市场淘汰。更严重的是,刷单点赞往往涉及非法集资、诈骗等犯罪行为,部分刷单平台以“兼职刷单”为名,诱骗参与者垫付资金,最终卷款跑路,参与者不仅无法获利,还可能面临法律风险。

从长远来看,随着平台算法的优化、监管的加强以及用户辨别能力的提升,刷单点赞员的生存空间将逐渐被压缩。平台开始引入更复杂的数据分析模型,识别异常流量;监管部门加大对刷单行为的打击力度,明确其违法性质;用户则更倾向于参考真实评价和体验,而非单纯依赖数据指标。那些真正依靠优质内容、产品和服务赢得市场的网站,无需刷单点赞也能实现可持续发展。而那些依赖虚假数据的平台和商家,终将在透明的互联网生态中失去立足之地。刷单点赞员的需求,本质上反映了部分网站在发展中的急功近利,而互联网的健康发展,终究要回归到“真实价值”这一核心逻辑上来。