小号刷赞操作是否可行?这一问题在当前流量竞争激烈的内容生态中,始终伴随着争议与试探。从表面看,批量注册小号、集中点赞似乎能快速提升数据指标,营造“热门假象”,但深入剖析其操作逻辑、平台机制与长期价值,便会发现这种所谓“捷径”实则暗藏多重风险,本质上是一种低效且不可持续的流量作弊手段。小号刷赞操作的可行性,在平台反作弊技术日趋成熟、用户审美理性回归的当下,已趋近于零,其潜在代价远高于短期数据收益。

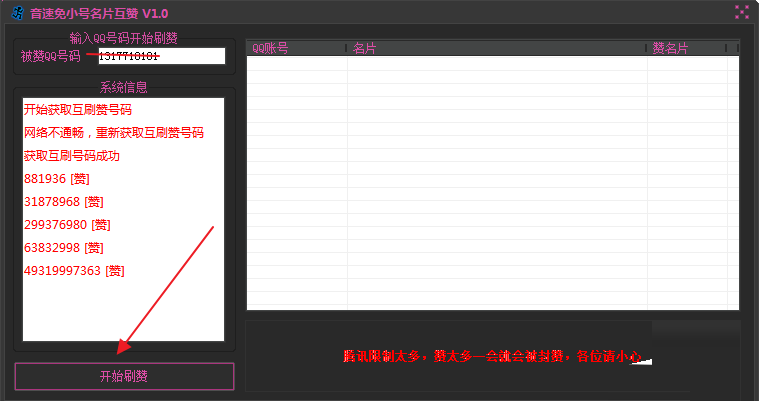

小号刷赞操作的核心逻辑,是通过非自然方式虚构账号互动数据,以突破平台算法的初始流量分配门槛。具体而言,操作者通常通过批量注册虚拟账号(或购买黑产小号),利用技术手段规避手机号、设备号、IP地址的重复检测,再集中对目标内容进行点赞。这种操作看似能快速积累“初始热度”,触发平台的“推荐阈值”——即当内容点赞量达到某个临界点,算法会将其判定为“优质内容”,从而分配更多自然流量。然而,这一逻辑成立的前提,是平台算法的单一维度考核,而现实恰恰相反。现代内容平台早已从“唯数据论”转向“多维度评估”,点赞量仅是基础指标之一,用户停留时长、评论互动质量、转发扩散率、完播率等深度数据才是衡量内容价值的关键。小号刷赞只能伪造点赞数量,却无法模拟真实用户的完整行为链,这种“数据泡沫”在算法的交叉验证下极易被识别。

平台反作弊技术的迭代,直接宣告了小号刷赞操作的技术可行性破产。当前主流平台已构建起“设备指纹+行为序列+环境特征”的多层反作弊体系。设备指纹技术能通过硬件参数、安装应用列表、浏览器特征等维度,识别同一设备或关联设备的批量操作行为;行为序列分析则关注点赞的“非自然性”——例如小号点赞往往集中在短时间内、无规律地批量操作,缺乏真实用户“浏览-思考-点赞”的渐进式行为特征;环境特征检测则能识别异常IP集群,比如同一IP段下出现大量新注册账号的集中点赞。一旦触发反作弊机制,轻则点赞数据被清零、限流处理,重则账号被永久封禁。更关键的是,平台对“刷赞黑产”的打击已形成产业链协同,公安机关与网信部门的联合整治下,买卖小号、提供刷赞服务的黑产团伙面临法律风险,操作者若通过非法途径获取小号,本身就可能涉及侵犯公民个人信息罪,这种“高风险低回报”的模式,使其技术可行性荡然无存。

从成本收益角度看,小号刷赞操作的经济性也经不起推敲。批量注册小号需要规避平台验证机制,无论是使用虚拟号码接码平台,还是购买“养号”服务,均需持续投入成本。据行业调研,一个“可正常使用的小号”成本约0.5-2元,若要形成“点赞矩阵”,百级小号的成本便需数百元,而千级小号的投入则可能过千。然而,这些成本换来的往往是“无效点赞”——平台算法会过滤掉异常流量,刷赞带来的自然流量转化率极低,甚至可能因数据异常导致账号权重下降,反而损失潜在流量。相比之下,优质内容创作虽然前期投入时间精力较多,但一旦形成“内容壁垒”,能持续吸引精准用户,实现流量的指数级增长。这种“短期投入换虚假数据”与“长期积累换真实流量”的对比,使得小号刷赞的经济可行性几乎不存在。

更深层次的挑战在于,小号刷赞操作违背了内容生态的基本规律,最终会反噬账号价值。内容平台的核心是“用户信任”,无论是用户对内容的信任,还是平台对创作者的信任,都建立在“真实互动”的基础之上。刷赞行为本质上是对这种信任的破坏:当用户发现“高赞内容”评论区无人互动、内容质量平平,会降低对平台的信任度;当平台识别出账号存在数据造假,会将其归入“低质量创作者”池,限制其流量获取与商业变现机会。更值得警惕的是,刷赞行为会形成“路径依赖”——创作者沉迷于数据造假,忽视内容打磨能力的提升,最终在平台“去泡沫化”的政策调整中被淘汰。近年来,抖音、小红书、B站等平台纷纷推出“清朗行动”,重点打击流量造假,大量刷赞账号被封禁,便是这一规律的直接体现。

真实流量永远无法被数据造假替代,这是内容创作的底层逻辑。小号刷赞操作的不可行性,本质上是由平台生态的进化规律决定的:当技术能够精准识别作弊行为,当用户能够理性判断内容价值,任何试图绕过规则的手段都注定失效。对于创作者而言,与其在“刷赞”的灰色地带冒险,不如回归内容本质——深耕垂直领域、提升创作质量、与用户建立真实连接。唯有如此,才能在日益规范的内容生态中实现长久发展,让每一份流量都成为价值的见证。