小号刷赞功能是否已经全面下线?这个问题在近两年的互联网生态中引发了持续关注,答案并非简单的“是”或“否”,而是折射出平台治理逻辑、用户行为变迁与数字内容价值体系重构的多重博弈。要厘清这一问题,需从功能本质、下线动因、替代形态与行业影响四个维度展开分析,方能穿透表象,理解当前数字生态中“流量真实”与“内容价值”的深层平衡机制。

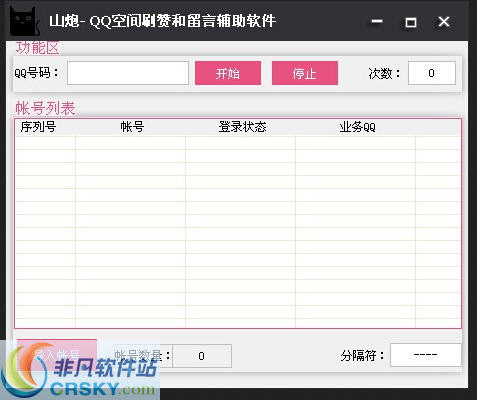

小号刷赞功能的核心逻辑,本质是“数据杠杆”的产物。所谓“小号”,通常指用户注册的辅助账号,其核心特征是低社交关联、低内容产出,主要服务于特定操作需求。而“刷赞”行为,则是通过批量操作,在短时间内集中提升内容的点赞数据,制造虚假热度。这一功能的运作依赖三个关键要素:一是账号池的规模(小号数量),二是操作效率(批量点赞的技术实现),三是平台规则的漏洞(对异常数据的识别阈值)。早期,部分第三方服务商甚至开发出“一键刷赞”工具,用户只需输入目标内容链接,即可通过云端账号池完成点赞任务,成本低至每百次点赞不足一元。这种模式在2015-2018年野蛮生长,背后是平台“流量至上”的考核逻辑——点赞数作为最直观的互动数据,直接影响内容的推荐权重,成为创作者“博出位”的捷径。

然而,小号刷赞功能的“黄金时代”早已终结,其全面下线是平台治理与技术升级的必然结果。这一转变并非突然发生,而是经历了“默许-限制-打击”的三阶段演进。2019年后,随着网信办“清朗”系列行动的推进,“刷单炒信”被明确列为违规行为,平台开始主动治理虚假流量。技术层面,AI算法的普及让异常数据无处遁形:通过分析点赞行为的时空分布(如同一IP短时间内批量点赞)、账号特征(新注册无内容账号、无社交关联账号)与互动模式(无停留点击、无评论转发),平台可精准识别刷赞行为。2021年,某短视频平台曾公开披露,其日均拦截异常点赞请求超2亿次,超90%的刷赞行为在发生前即被拦截。这意味着,传统“小号刷赞”的技术路径已彻底失效——即便用户手握大量小号,也难以绕过平台的风控系统。此外,平台对“数据真实”的考核权重也在调整,从单一关注点赞数,转向“完播率”“评论深度”“转发转化”等多元指标,单纯刷赞对内容曝光的提升效果已微乎其微,功能存在的商业价值被釜底抽薪。

下线之后,“刷赞需求”并未消失,而是以更隐蔽的形态转移,形成“新变种”。一种形态是“真人众包刷赞”,即通过兼职平台招募真实用户,以每单0.5-2元的价格完成点赞任务,规避了机器算法的识别。这种模式的特点是“真人操作+分散行为”,异常数据特征较弱,但成本高昂且效率低下,难以规模化。另一种形态是“互动置换”,创作者通过社群、互助群组,与其他创作者达成“点赞互刷”协议,形成“你赞我、我赞你”的小圈子数据闭环。这种模式看似“真实”,实则仍属于虚假流量,且依赖社群活跃度,难以持续。值得注意的是,部分平台开始尝试“合规化流量扶持”,如通过创作者任务中心、官方活动等渠道,为优质内容提供真实用户曝光,间接挤压了“地下刷赞”的生存空间。但无论如何,小号刷赞的“低门槛、高效率”时代已一去不返,其功能本质已被平台治理体系彻底瓦解。

更深层次看,小号刷赞功能的下线,是数字内容生态从“流量崇拜”向“价值回归”的标志性事件。过去,点赞数被视为“受欢迎”的直观体现,创作者陷入“数据焦虑”,甚至不惜通过刷赞维持“人设”。但平台治理的深化,倒逼创作者回归内容本质——只有真正触达用户情感、解决用户需求的内容,才能获得持续的互动与推荐。这种转变对行业生态产生了三重影响:一是创作者心态的调整,从“追求数量”到“追求质量”,如知识类博主更注重内容深度而非点赞数;二是平台推荐机制的优化,算法开始识别“高粘性互动”(如用户收藏、反复观看),而非单纯的“点赞数”;三是广告主投放逻辑的转变,更倾向于选择数据真实、用户画像清晰的账号,规避“刷赞账号”的投放风险。可以说,小号刷赞功能的下线,虽让部分依赖虚假流量的创作者“阵痛”,却推动了数字生态的良性循环——优质内容获得更多曝光,用户获得更真实的信息,平台则构建了更健康的信任机制。

回到最初的问题:小号刷赞功能下线了吗? 从技术实现和平台规则层面看,其核心功能已全面失效,公开的、规模化的小号刷赞工具已无生存空间。但“刷赞”作为一种需求,仍以更隐蔽、更分散的形式存在,只是不再依赖“小号”这一载体。这提醒我们,数字生态的治理是一场持续的“攻防战”,平台需不断升级风控技术,用户需提升对虚假流量的辨别力,创作者则需坚守内容初心。唯有如此,“点赞”才能真正回归其本质——对优质内容的真实认可,而非数据游戏中的数字泡沫。