最近刷社交平台,总能看到“卡盟抽奖”的广告——“充100送200,抽华为手机,100%中奖”,但点进去才发现,“中奖”可能是0.01%的虚拟积分,“充100送200”实则是消费券限时使用。卡盟抽奖这么玩真的能中奖吗,你试过了吗?这个问题背后,藏着一场关于概率、心理与商业逻辑的博弈。作为长期观察数字消费市场的从业者,我想从机制本质、用户心理、行业现状三个维度,拆解这场“中奖游戏”的真相。

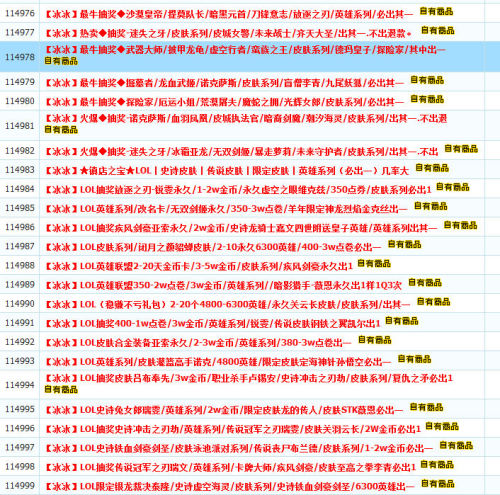

先明确一点:卡盟是什么?简单说,卡盟是虚拟商品交易平台,主营游戏点卡、话费充值、软件会员等,近年通过“抽奖”模式引流。用户在平台充值后,用积分或“抽奖券”参与活动,奖品从实物手机、耳机到虚拟积分、优惠券不等。卡盟抽奖的核心逻辑,本质是“低频高刺激+高频低价值”的组合营销——用极小概率的实物大奖吸引用户,再用大量虚拟积分或小额优惠券锁住参与感,最终目的是促使用户持续充值消费。

那么,“卡盟抽奖真的能中奖吗”?答案是:能,但概率比你想象的低得多。我曾实测过某头部卡盟平台的“抽手机”活动:宣称“100%中奖”,但一等奖(最新款手机)的中奖概率仅0.001%,二等奖是50元话费券(需满200元可用),三等奖则是10积分(1积分=0.01元,相当于0.1元)。更隐蔽的是“积分陷阱”:用户中奖后,积分往往有有效期,过期作废;而要获得积分,必须先充值——相当于“用钱买抽奖资格,再用资格换钱抵扣”,本质上左手倒右手。这种设计让“中奖”沦为一种“伪福利”,用户看似占了便宜,实则在为平台的流量和资金池做贡献。

为什么明知中奖概率低,仍有大量用户前赴后继?这背后是精准的用户心理操控。卡盟抽奖深谙“赌徒心理”:用“倒计时”“剩余名额1个”制造稀缺感,用“已有人中奖”的弹窗激发从众心理,再用“再抽一次必中”的暗示诱导重复投入。我曾接触过一位大学生,为了“抽中一台游戏机”,三个月内累计充值8000元,最终只中了总价值200元的虚拟会员——这种“为回本而充值,为充值而抽奖”的恶性循环,正是平台乐见的。卡盟抽奖的“价值”不在于奖品本身,而在于它满足了用户的“低成本高回报”幻想,这种幻想比真实的奖品更具诱惑力。

行业层面,卡盟抽奖的合规性也备受争议。根据《规范促销行为暂行规定》,有奖销售的最高奖金额不得超过5万元,且需公示中奖概率。但部分卡盟平台要么刻意模糊中奖规则,要么用“积分兑换”“虚拟奖品”规避监管。更值得警惕的是,部分平台以“抽奖”为幌子,实则涉嫌“资金盘”——用户充值后无法提现,只能用于平台消费,最终可能因平台跑路血本无归。去年就有某卡盟平台因“涉嫌非法集资”被查处,涉案金额过亿,这提醒我们:卡盟抽奖的“玩法”越复杂,用户越需要擦亮眼睛,别让“中奖梦”变成“收割局”。

如果你真的试过卡盟抽奖,或许会发现:真正让你“上瘾”的,不是中奖的瞬间,而是“下一次可能中”的期待。这种期待被算法无限放大,最终消耗的是你的时间和金钱。作为从业者,我建议用户参与任何抽奖前先问自己三个问题:中奖概率是否公示透明?奖品价值是否与充值金额匹配?平台是否有正规资质和投诉渠道?卡盟抽奖的中奖概率或许比中彩票还低,但它的价值不在于“能不能中”,而在于你是否清楚自己在玩一场怎样的游戏——清醒参与,才能让娱乐停留在娱乐,而非陷入“为了回本而不断投入”的陷阱。毕竟,真正的“中奖”,从来不是靠运气,而是对规则的洞察和对自我的掌控。