卡盟账号频繁被盗的现象已成为数字时代的一大顽疾,这背后折射出安全措施的严重缺失。卡盟账号怎么总是被盗?安全措施不到位吗? 这一核心问题直指用户隐私和平台信任的脆弱性。卡盟平台作为虚拟商品交易的核心枢纽,其账号承载着用户支付信息、交易记录和个人数据,一旦被盗,不仅造成经济损失,更可能引发连锁安全风险。深入剖析这一现象,我们必须从多维度审视安全体系的漏洞,而非简单归咎于用户疏忽。

卡盟账号的本质是用户在虚拟经济中的数字身份,其重要性堪比实体世界的钥匙。这类账号通常涉及游戏点卡、虚拟货币等高价值资产,黑客攻击的目标明确且高利润。然而,账号被盗的根源往往在于安全措施的系统性不足。用户端,弱密码、重复使用密码、忽视二次验证等问题普遍存在,为攻击者提供了可乘之机。平台端,加密技术落后、监控机制缺失、响应迟缓等问题更为致命。例如,许多卡盟平台仍依赖过时的SSL协议,无法抵御中间人攻击;同时,缺乏实时异常行为检测,导致盗号行为发生后难以及时干预。这种安全措施的不到位,使得卡盟账号成为网络犯罪分子的重灾区。

被盗原因的多样性进一步暴露了安全防护的薄弱环节。钓鱼攻击是常见手段,攻击者通过伪造登录页面诱骗用户输入凭据;恶意软件则通过感染设备窃取密码;而内部人员滥用权限的事件也时有发生。这些攻击之所以屡屡成功,根本在于安全措施未能形成闭环防护。用户教育不足,许多人缺乏识别风险的能力;平台投入不足,安全团队规模小、技术更新慢;行业规范缺失,导致安全标准参差不齐。卡盟账号怎么总是被盗?安全措施不到位吗? 答案显而易见:安全措施在预防、检测和响应三个环节均存在严重短板,无法应对日益复杂的威胁环境。

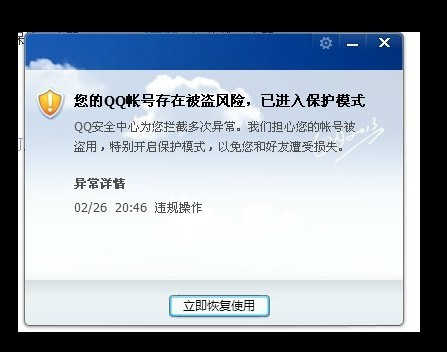

安全措施不到位的具体表现,凸显了技术与管理层面的双重失效。技术上,许多平台未采用多因素认证(MFA),仅依赖用户名和密码,这相当于将大门只锁上一道。管理上,安全审计流于形式,漏洞修复周期长,给攻击者留下时间窗口。例如,某知名卡盟平台曾因未及时修补已知漏洞,导致数万账号被盗,事件曝光后平台才匆忙升级系统。这种被动应对的模式,反映出安全意识的淡漠和战略的短视。此外,数据加密强度不足,用户敏感信息明文存储,一旦数据库被攻破,后果不堪设想。安全措施的不到位,不仅损害用户权益,更削弱整个虚拟经济的可信度。

深度分析表明,安全措施失效的背后是技术发展与用户行为脱节的矛盾。随着AI和自动化工具的普及,黑客攻击手段不断升级,而传统安全防护却停滞不前。平台方往往追求短期利润最大化,忽视长期安全投入,导致防护体系滞后。同时,用户对“便利性”的偏好压倒了“安全性”的需求,例如,许多人习惯于使用简单密码或自动保存凭证,无形中增加了风险。卡盟账号怎么总是被盗?安全措施不到位吗? 这一问题揭示了数字生态中安全与便利的失衡,亟需通过技术创新和行为引导来重塑平衡。未来趋势显示,区块链和零信任架构可能提供新路径,但实施成本高、周期长,短期内难以普及。

面对挑战,解决之道在于构建多层次的安全防护网。用户端,应强制启用强密码管理器和MFA,定期检查账户活动;平台端,需投资先进技术如行为分析和威胁情报,建立实时响应机制;行业层面,应推动统一安全标准,加强监管和问责。例如,引入第三方安全审计,定期公开漏洞报告,提升透明度。卡盟账号怎么总是被盗?安全措施不到位吗? 这一问题的解决,需要用户、平台和监管的协同努力,将安全从附加项转变为核心价值。

卡盟账号被盗问题不仅是技术缺陷的体现,更是数字时代安全意识的试金石。在虚拟经济蓬勃发展的今天,安全措施不到位将直接威胁用户信任和社会稳定。唯有通过持续创新和责任共担,才能筑牢数字安全的基石,让卡盟账号真正成为用户财富的守护者,而非风险的温床。