卡盟真的全是骗局吗?这个问题困扰着无数虚拟商品交易者——无论是游戏玩家充值点卡,还是中小商家批量采购虚拟资源,都曾在“卡盟”这个模糊的标签前犹豫。事实上,卡盟行业并非全然是骗局的代名词,但不可否认,其中混杂的灰色地带让许多参与者蒙受损失。要回答“靠谱的渠道何处寻”,需先剥离卡盟的表象,看清其背后的运作逻辑与风险本质。

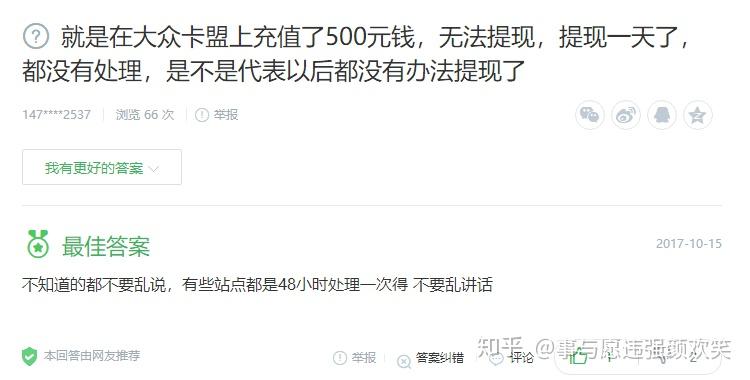

卡盟骗局的核心逻辑,往往利用了信息不对称与人性弱点。最常见的陷阱是“低价充值”,某自称“官方代理”的卡盟平台打出“游戏点卡5折”“话费充100送30”的旗号,吸引用户充值后便以“系统维护”“账户异常”为由拖延,最终失联。这类平台本质是“资金盘骗局”,用后期用户的资金支付前期提现,一旦新流入资金不足以覆盖提现,便会瞬间跑路。另一种隐蔽风险是“信息盗取”,部分卡盟要求用户提供游戏账号、身份证信息以“验证身份”,实则收集数据转卖,甚至盗取用户资产。更有甚者打着“代充工作室”名义,利用虚假截图诱导商家批量采购,收款后发送无效充值码,让商家血本无归。

尽管骗局频发,卡盟作为虚拟商品交易的“中间市场”,仍有其存在的合理性。对普通玩家而言,卡盟提供了比官方渠道更灵活的充值方式,比如支持小额测试、多游戏点卡一站式购买,甚至能买到一些官方限量的虚拟道具;对中小商家而言,卡盟是虚拟资源的“批发市场”,低价批量采购虚拟货币、游戏账号等资源,再通过电商平台转售,形成轻资产运营模式。从行业生态看,卡盟连接了上游官方渠道与下游终端用户,在早期虚拟经济发展中扮演了“效率提升者”的角色——当官方充值渠道仅支持银行卡支付时,卡盟通过支付宝、微信等第三方支付,降低了用户的使用门槛。

那么,如何在卡盟的乱象中找到靠谱渠道?关键在于建立“三维筛选法”:资质审核、交易保障与口碑验证。资质审核是基础,正规的卡盟平台会在官网公示营业执照、ICP备案信息,且备案主体与实际运营主体一致。例如,某平台备案主体为“XX网络科技有限公司”,但实际交易页面却显示“个人工作室”,这就存在风险;此外,可查询企业信用公示系统,看是否有经营异常或法律诉讼记录,避免与“皮包公司”合作。交易保障是核心,靠谱平台会引入第三方担保机制,比如用户充值后资金由平台托管,确认收到有效商品后再放款,避免“付款即失联”;同时,支持实时到账与订单追溯,比如充值成功后提供官方交易凭证,用户可登录游戏官网验证。口碑验证是补充,需长期观察平台的运营状态——成立3年以上的平台通常更稳定,且用户评价中“长期合作”“售后及时”的占比高;警惕那些“只做短期活动”或“评价中大量引流微信”的平台,这类往往是“收割型”骗局,一旦积累一定资金便会关停。

值得注意的是,靠谱的卡盟渠道往往具备“透明化”特征。他们会公开虚拟商品的来源,比如“直连官方运营商”“一手货源商”,而非模糊宣称“内部渠道”;价格虽低于官方,但合理区间内——例如游戏点卡折扣通常在8-9折,5折以下的几乎必然是骗局。此外,客服响应速度与专业度也是重要指标:正规平台设有7×24小时客服,能明确解答充值流程、售后政策等问题,而非“机器人回复”或“失联”。

虚拟商品交易的本质是信任经济,卡盟的价值与风险,始终与“合规”二字绑定。对用户而言,选择卡盟时需摒弃“贪小便宜”心理,5折充值的背后往往是100%的损失;对行业而言,只有主动拥抱监管、完善交易机制的平台才能存活——比如接入央行支付系统、建立用户资金存管制度、公开虚拟商品来源。当卡盟从“灰色地带”走向“透明化运营”,“骗局”与“靠谱”的界限自然会清晰。毕竟,在数字时代,我们需要的不是全盘否定一个行业,而是学会在其中找到真正能解决问题的“钥匙”。