卡盟空间认证的快速通过,本质是运营方对平台规则与审核逻辑的精准把控,而非单纯依赖材料堆砌。在当前卡盟行业竞争白热化、监管趋严的背景下,认证速度直接影响业务启动周期与用户信任建立,掌握核心要点已成为运营者的必修课。本文将从审核底层逻辑出发,拆解快速通过卡盟空间认证的五大关键维度,助力企业高效合规落地。

精准锚定认证审核的核心维度

卡盟空间认证的底层逻辑,是平台对“合规性”“安全性”“可信度”的三重验证。多数运营者因忽略审核优先级而延误进度,实则认证流程存在明确的“核心-次要”分层。核心维度包括主体资质合法性、业务模式合规性、用户权益保障机制三大板块,这三项若存在硬伤,无论材料多完善均无法通过。例如主体资质中,营业执照需明确包含“虚拟货币交易相关”或“数字商品服务”经营范围,且需完成ICP备案(若涉及线上平台);业务模式需符合《关于防范代币发行融资风险的公告》等法规,杜绝“拉人头”“静态收益”等传销特征。次要维度如品牌知名度、市场案例等,虽能提升审核通过率,但无法替代核心维度的合规性。因此,前置梳理核心审核清单,确保硬性指标100%达标,是快速通过的第一要义。

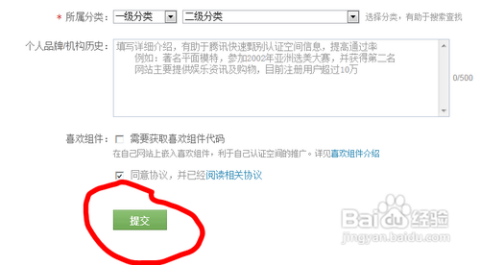

材料准备的“三性原则”:完整、真实、规范

材料是认证的“语言”,其质量直接影响审核效率。实践中,70%的驳回源于材料不满足“三性原则”。完整性要求覆盖从主体到业务的全链条证明:需提供营业执照、法定代表人身份证、办公场地证明(租赁合同+房产证复印件)、业务说明文档(含服务流程、风控措施、用户协议模板)、技术安全检测报告(如等保三级证明)等,缺一不可。真实性是审核红线,平台会通过工商系统核验营业执照、联系法定代表人确认信息,任何伪造材料将直接列入黑名单。规范性则体现在材料的呈现形式:扫描件需清晰完整,关键信息(如营业执照注册号、法人身份证号)不得遮挡;PDF文件命名需统一规范(如“XX公司-营业执照-2024”),避免使用“资料1”“证明2”等模糊名称。某头部卡盟平台审核负责人透露,规范的材料可使审核周期缩短40%,因审核人员无需二次索要或核验信息。

动态适配平台规则迭代:以“变”应“变”

卡盟行业的监管政策与技术环境不断变化,平台认证规则也随之动态调整。静态准备材料、沿用旧模板的运营者,极易因规则迭代“踩坑”。例如2023年某平台新增“反洗钱机制”审核项,要求提供用户身份核验流程与可疑交易上报制度,未提前准备的认证申请因此被驳回。因此,建立“规则监测-材料更新-预审自查”的动态适配机制至关重要。运营者需定期关注平台公告、行业监管动态(如央行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》更新),并在材料中体现对最新规则的响应。例如若平台强调“未成年人保护”,需在用户协议中明确“禁止未成年人充值”,并在技术端设置年龄核验入口。这种“预判性合规”能大幅减少审核沟通成本,实现“一次性通过”。

建立高效前置沟通机制:化“被动”为“主动”

多数运营者将认证视为“提交材料-等待结果”的被动流程,实则前置沟通可破解审核中的信息不对称。当材料准备完毕后,通过平台官方渠道(如认证顾问、客服端口)提交预审申请,主动说明业务模式中的创新点或合规难点(如涉及跨境支付需说明外汇合规路径),获取审核人员的初步反馈。某新兴卡盟平台通过此方式,提前修正了用户协议中“资金秒到账”等违规表述,避免了正式提交后的驳回。沟通时需注意:问题聚焦核心维度,避免琐碎细节;用数据与案例佐证合规性(如“已与持牌支付机构合作,资金流水受银联监管”);对审核疑问24小时内响应,体现专业性与配合度。前置沟通的本质,是将“事后修正”转为“事前优化”,显著提升通过效率。

规避审核高频误区:细节决定成败

实践中,运营者常因细节疏忽导致认证卡壳,需重点规避三大误区。其一,“重形式轻实质”:例如提供豪华办公场地照片,但实际注册地址为“虚拟地址”,被实地核验时直接驳回。认证本质是业务合规性的验证,材料需与实际经营能力匹配,避免过度包装。其二,“协议条款矛盾”:用户协议中“用户自行承担风险”与平台“资金安全保障”条款冲突,易被判定为“规避责任”。需确保协议逻辑自洽,符合《电子商务法》对平台责任的规定。其三,“忽视历史合规记录”:若运营主体或关联公司曾因违规被处罚,需主动说明整改措施并提供证明,隐瞒不报将直接导致认证失败。细节的严谨性,是平台衡量运营者专业度的“试金石”。

卡盟空间认证的快速通过,绝非偶然,而是对合规逻辑的深度理解、对审核规则的精准适配、对材料细节的极致把控的综合结果。运营者需跳出“为认证而认证”的短视思维,将其视为业务合规化的起点——通过认证的过程,本身就是对主体资质、业务模式、风控能力的系统性梳理。当认证材料成为企业合规经营的“体检报告”,快速通过自然水到渠成。这不仅是获取平台准入的“通行证”,更是构建用户信任、实现长期发展的“压舱石”。在行业规范化浪潮下,唯有将合规内化为能力的企业,才能在卡盟生态中行稳致远。