6位QQ号作为互联网早期的数字遗产,其稀缺性让无数用户趋之若鹜,而“卡盟能刷出6位QQ号”的说法也随之流传。这种宣传精准抓住了人们对稀有账号的渴望,但实操效果究竟如何?卡盟所谓的“刷号”技术是否真的存在?要解答这些问题,需从技术原理、平台运作逻辑和现实风险三个维度深入剖析。

6位QQ号的稀缺性本质上是时间不可逆性的产物。1999年QQ诞生初期,账号按注册顺序分配6位数字,随着用户量暴增,6位号在2000年前后基本注册完毕。腾讯后续开放7位、8位及自定义账号,但6位号因“注册时间早、位数短、易记忆”成为收藏级资源,市场价可达数万甚至数十万元。这种稀缺性催生了灰色产业链,卡盟作为提供各类网络“服务”的平台,将“刷6位QQ号”包装成核心业务,吸引付费用户。

卡盟声称的“刷号”技术,本质上是利用用户对早期账号分配机制的信息差进行误导。其宣传逻辑通常分为两类:一是“漏洞破解”,声称利用腾讯早期系统漏洞批量注册;二是“内部渠道”,谎称与腾讯员工合作获取未公开账号。但从技术角度看,这两种说法均站不住脚。腾讯自2005年起已全面升级账号安全体系,早期数据库漏洞早已修复,且6位号已全部实名绑定并纳入风控监控,任何异常注册行为都会触发警报。所谓“内部渠道”更是无稽之谈,腾讯对员工权限有严格分级,6位号属于公司数字资产,不存在私下流通的可能。

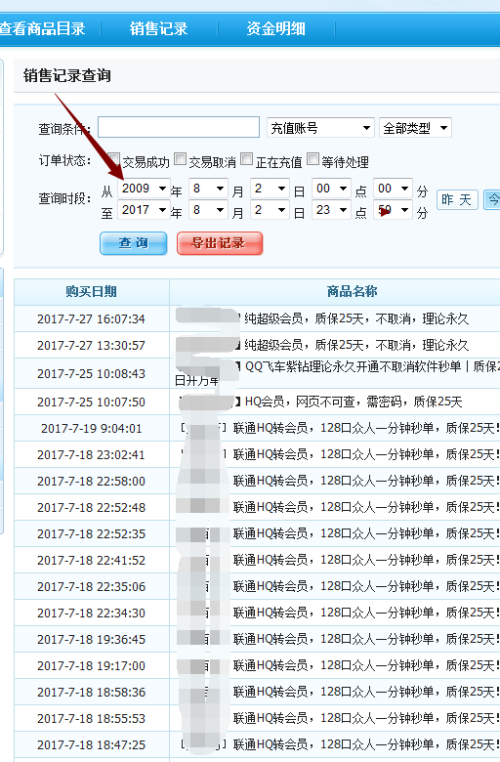

实操中,用户付费后可能遇到三种结果:一是虚假账号,卡盟伪造的“6位号”实则为高仿钓鱼页,诱导用户输入密码盗取信息;二是短期账号,通过非法手段获取的已注销或闲置账号,激活后很快被腾讯找回封禁;三是直接跑路,部分卡盟在收款后立即失联,利用“技术失败”等借口搪塞。有从业者透露,所谓“刷号”实则是概率骗局——卡盟会向大量用户承诺“刷号”,利用腾讯的封禁机制自然淘汰部分账号,剩余未被发现的“漏网之鱼”作为“成功案例”宣传,形成虚假口碑。

更深层风险在于法律与财产损失。根据《网络安全法》和《腾讯用户协议》,任何非法获取、交易账号的行为均属违法,轻则封号,重则面临行政处罚。曾有案例显示,用户通过卡盟购买“6位号”后,不仅账号被腾讯收回,还因涉及洗钱、诈骗等上游犯罪被警方调查。卡盟平台本身也极不稳定,多数运营者通过短期租赁服务器、频繁更换域名规避监管,用户维权成本极高。

卡盟“刷6位QQ号”的本质是利用稀缺性焦虑的骗局。其核心逻辑并非技术可行,而是制造“有人成功”的假象,诱导用户支付“服务费”。真正有价值的6位QQ号,均来自早期用户合法注册或合法继承,任何声称能“刷号”的平台,不过是抓住了“低成本获取高价值资源”的人性弱点。对于普通用户而言,与其冒险参与灰色交易,不如理性看待数字藏品——账号的价值终究取决于使用场景,而非单纯的位数长度。互联网时代,合法合规才是获取稀缺资源的唯一正道,任何试图走捷径的行为,最终都可能付出远超预期的代价。