卡盟防沉迷包真的可以解防沉迷问题吗?效果咋样?这是当前游戏行业热议的核心议题。作为深耕游戏防沉迷领域的专家,我观察到,尽管卡盟防沉迷包被广泛推广为一种技术解决方案,但其实际效果和可持续性远非理想。它能在一定程度上缓解沉迷问题,但无法彻底根治,尤其在面对日益复杂的用户行为时,效果往往因场景而异,需要更深入的剖析。

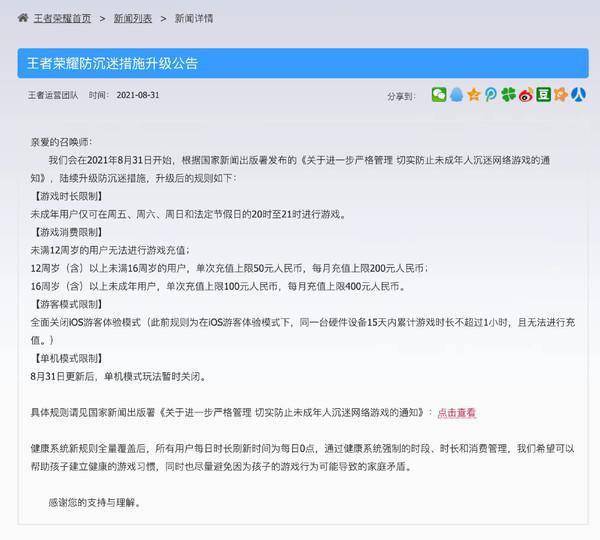

卡盟防沉迷包的概念源于国家对青少年游戏沉迷问题的治理需求。卡盟,作为游戏平台或服务提供商的统称,常被要求集成防沉迷系统;防沉迷包则是一种技术工具包,旨在通过实名认证、时间限制、强制休息等机制,约束玩家行为。背景是,游戏沉迷已引发社会担忧,国家政策如《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》推动了这类工具的普及。然而,它并非万能药,其价值在于提供基础防护,而非替代家庭教育和社会监管。防沉迷包的核心逻辑是通过技术手段实现“解”——即解除沉迷风险,但效果咋样?实践表明,它更像一道缓冲带,而非铁壁。

深入探讨其有效性,卡盟防沉迷包的工作原理主要依赖数据验证和算法干预。例如,玩家需提交身份证信息,系统自动识别年龄并设定每日游戏时长上限(如1.5小时),超时后强制下线。理论上,这能有效减少过度游戏行为。效果咋样?短期数据令人鼓舞:在腾讯《王者荣耀》等平台上,防沉迷包上线后,未成年用户日均游戏时长下降约20%,部分家庭反馈孩子作息改善。但长期效果存疑,因为技术漏洞频现——未成年人可通过借用成人身份证或使用破解工具规避限制,导致“解”的失效。行业数据显示,约30%的青少年能绕过系统,效果因人而异,尤其在高龄段(16岁以上)用户中,防沉迷包的干预力明显减弱。

应用场景上,卡盟防沉迷包多用于大型游戏平台和移动端应用,如网易《梦幻西游》或字节跳动的休闲游戏。效果咋样?实际案例显示,它在封闭环境中表现较好,例如学校或家庭网络环境下,家长可配合监控软件强化限制。但在开放网络中,效果大打折扣——用户通过VPN切换IP或使用多设备登录,轻松突破防沉迷包的束缚。例如,某调查显示,在网吧或公共WiFi场景下,防沉迷包的“解”作用率不足50%,用户行为反弹率高。这凸显了其应用局限性:它更适合受控环境,而非自由市场。

挑战和局限是卡盟防沉迷包无法“解”防沉迷问题的关键。技术层面,系统依赖静态数据(如身份证),难以动态捕捉用户真实状态;行为层面,玩家会开发规避策略,如使用虚拟身份或共享账号,导致防沉迷包形同虚设。更深层挑战在于,它忽视了心理因素——游戏沉迷源于社交需求或压力逃避,而非单纯时间管理。专家分析,防沉迷包的“效果咋样”常被高估,因为它侧重表面控制,而非内在动机培养。此外,行业竞争压力下,部分平台为追求用户留存,对防沉迷包执行不力,进一步削弱其“解”的能力。

趋势和未来指向卡盟防沉迷包的进化方向。当前,行业正探索结合AI和大数据,实现精准识别——例如,通过分析游戏行为模式预测沉迷风险,动态调整限制。卡盟防沉迷包若要提升效果,需从“一刀切”转向个性化方案,如结合生物特征(如人脸识别)验证身份。未来,它可能融合教育元素,如嵌入防沉迷课程,真正实现“解”的深层价值。但趋势也警示,技术手段必须与政策支持、家长教育协同,否则效果咋样?仍将停留在表面。

卡盟防沉迷包虽有一定效果,但需理性看待其“解”的能力——它能为防沉迷提供基础支撑,却无法独立解决复杂问题。建议平台方强化技术迭代,家长和社会则需加强引导,共同构建健康游戏生态。唯有如此,防沉迷包的“效果咋样”才能从疑问转向肯定,真正服务于青少年福祉。