“卡盟防沉迷解除”的广告在灰色地带屡见不鲜,声称能绕过国家防沉迷系统,让未成年人恢复游戏时长或解除充值限制。但这类服务的可信度究竟有多高?从技术逻辑、法律风险和实际效果来看,所谓“卡盟防沉迷解除”不过是利用信息差和侥幸心理设下的陷阱,其可信度接近于零,背后更隐藏着账号安全、法律合规等多重隐患。

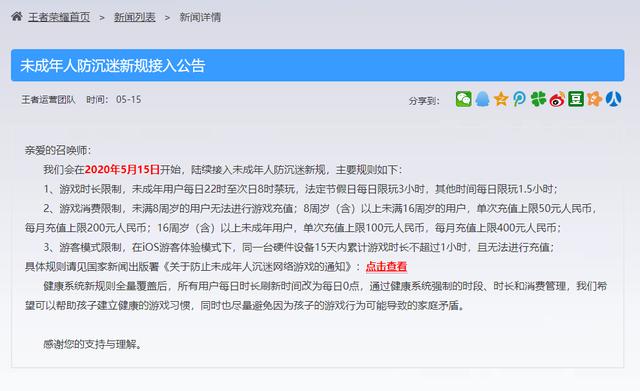

国家防沉迷系统并非简单的软件限制,而是基于公安部权威数据源的实名认证体系,通过“一人一账号”的核验机制,精准识别未成年人身份。系统会根据身份证信息自动绑定游戏时长(每日不超过1.5小时)、充值限额(每月不超过200元)等限制,这些规则嵌入游戏厂商的服务器后台,形成闭环管理。理论上,任何试图绕过实名认证的操作,都需要突破国家级数据接口的加密核验,这对个人或普通平台而言,技术难度堪比“破解银行系统”。

所谓“卡盟防沉迷解除”,通常有两种操作路径。一种是“信息替换”,即用购买来的成人身份证信息绑定游戏账号,通过修改实名认证实现“年龄洗白”;另一种是“系统破解”,声称能侵入游戏后台修改数据,或利用“漏洞”跳过核验。前者看似简单,实则需要对接虚假身份信息产业链,而后者则纯属虚构——游戏厂商的系统安全防护等级远超普通想象,所谓的“破解”不过是利用用户急于解封的心理,用“临时解封”“延迟封禁”等话术拖延时间。

从技术实现层面看,防沉迷系统的实名认证并非孤立存在,而是与公安部的“全国公民身份信息系统”实时对接。每次登录或充值,系统都会自动核验身份证信息的真实性与有效性,一旦发现异常(如同一身份证绑定多个账号、频繁修改实名信息),会触发二次验证甚至直接封禁。卡盟提供的“成人身份证”多为伪造或盗用信息,不仅无法通过核验,还可能导致账号被永久标记为“高风险”,甚至引发法律纠纷。至于“系统破解”,现代游戏厂商普遍采用“动态加密”技术,后台数据实时更新,所谓的“漏洞”往往是不法分子编造的幌子,用户付费后只会收到“系统维护中”“审核延迟”等敷衍回复。

更关键的是,“卡盟防沉迷解除”本身游走在法律灰色地带。根据《网络安全法》《未成年人保护法》,提供虚假身份信息、买卖身份证均属违法行为,情节严重者将承担刑事责任。对用户而言,轻则损失钱财(多数服务为“先付款后解封”,事后直接拉黑),重则账号被封、个人信息泄露,甚至被卷入电信诈骗等犯罪链条。曾有案例显示,某未成年人家长通过卡盟“解除防沉迷”,支付500元后不仅未解封,反而导致账号关联的支付账户被盗刷近万元——所谓的“解除”,实则是“引狼入室”。

为何明知不可为,仍有前赴后继的用户尝试?根源在于对防沉迷系统的误解和侥幸心理。部分家长将防沉迷视为“洪水猛兽”,试图通过“走捷径”满足孩子的游戏需求;部分未成年人则因沉迷游戏,不惜铤而走险。同时,卡盟这类灰色平台往往利用“技术解密”“内部渠道”等话术包装,营造出“可信”的假象。事实上,监管层面已持续加大对这类行为的打击力度,2023年多部门联合开展的“清朗·未成年人网络环境整治”行动中,就查处了多家提供虚假实名认证服务的平台,但“野火烧不尽”的背后,仍是用户教育与监管执行的长期挑战。

真正的“防沉迷解除”,从来不是绕过规则的投机取巧,而是未成年人建立健康游戏习惯、家长履行监护责任、平台强化技术防护的共同努力。对“卡盟防沉迷解除”保持清醒认知,不仅是对个人账号安全的保护,更是对法律规则和社会底线的坚守。与其相信虚无缥缈的“解除服务”,不如正视防沉迷系统的初衷——它不是限制,而是保护,让游戏回归娱乐的本质,让未成年人在健康的环境中成长。