恶意刷赞,作为一种网络不诚信行为,其核心在于通过非法手段人为增加点赞数量以操纵舆论或获取不正当利益。恶意刷赞的定义是什么? 简而言之,它指代的是利用自动化工具、虚假账号或集中化操作,在社交媒体、电商平台等场景下,批量生成虚假点赞的行为,其本质是破坏数据真实性,扭曲用户反馈机制。这种行为不仅违背了平台规则,更侵蚀了数字生态的公正性,值得深入剖析其内涵与影响。

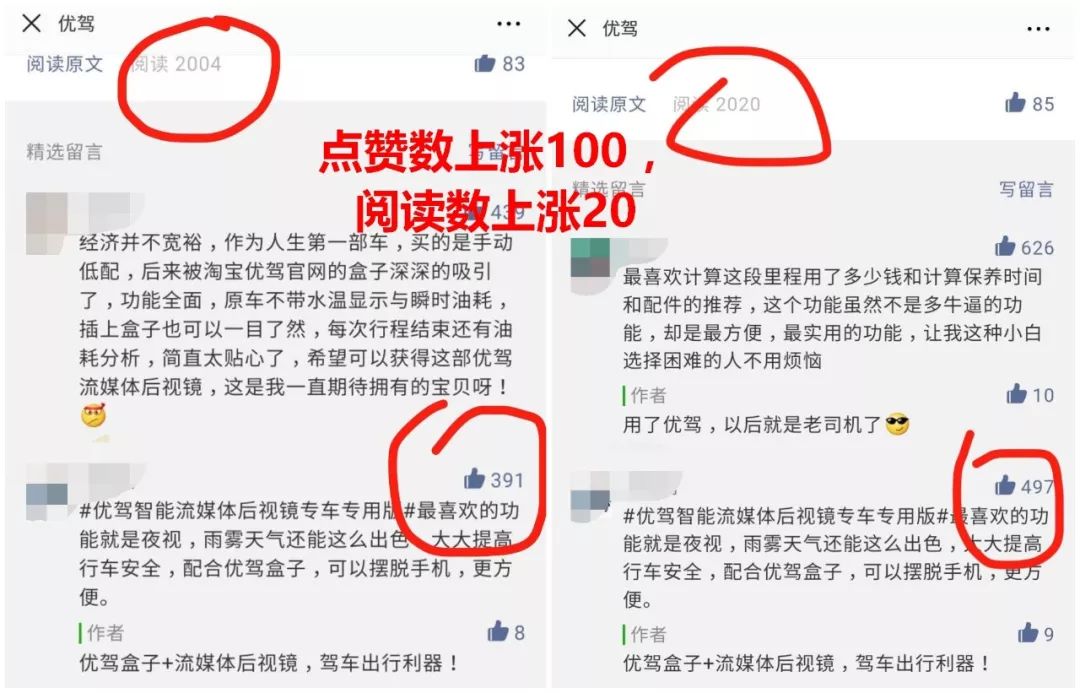

恶意刷赞的定义并非孤立存在,而是植根于更广泛的网络欺诈体系中。它属于数据操纵的一种具体形式,与虚假评论、刷单等行为紧密相连。从技术角度看,恶意刷赞往往借助脚本程序、机器人网络或雇佣水军实现,这些手段能在短时间内激增点赞数,营造出虚假的热度或认可度。例如,在电商平台上,商家可能通过刷赞提升商品评分,误导消费者决策;在社交媒体上,政治团体或营销机构可能操纵点赞来放大特定内容的影响力。这种定义强调其“恶意”属性——即非用户自愿参与,而是出于欺诈目的的系统性操作。

理解恶意刷赞的定义,必须关注其价值层面的双重性。一方面,对于实施者而言,它能带来短期利益,如提升品牌曝光度、增加销售转化或塑造虚假口碑。然而,这种价值建立在欺骗基础上,长远来看会损害实施者信誉。另一方面,对社会整体而言,恶意刷赞的负面价值更为显著:它破坏了平台算法的公平性,导致优质内容被淹没,用户信任度下降。研究表明,过度依赖虚假点赞的平台,其用户留存率普遍较低,因为真实反馈机制被扭曲,最终影响商业生态的健康发展。恶意刷赞的定义揭示了其核心危害——它不仅是技术问题,更是信任危机的催化剂。

在应用场景上,恶意刷赞的定义跨越多个领域,展现出其广泛渗透性。在社交媒体营销中,企业可能通过刷赞制造“爆款”假象,吸引流量;在政治宣传中,组织者可能操纵点赞数来强化特定议程的合法性;在内容创作平台,创作者可能购买虚假点赞以获得算法推荐。这些场景共同点在于,它们都利用点赞作为社会信号,而恶意刷赞则篡改这一信号,制造虚假繁荣。值得注意的是,随着短视频和直播兴起,恶意刷赞的定义也在演变,例如通过“点赞农场”集中操作,或利用AI生成虚拟账号,使作弊手段更隐蔽。这种趋势要求平台不断更新检测机制,但作弊者总能找到新漏洞,形成猫鼠游戏。

面对恶意刷赞的定义,当前趋势与挑战并存。技术上,AI和大数据的发展使刷赞行为更智能化,如深度伪造账号模拟真实用户互动,增加了识别难度。同时,全球化协作不足导致监管滞后,不同地区对恶意刷赞的定义和处罚标准不一,为跨境作弊提供空间。平台方面,虽然算法升级能部分识别异常点赞,但误伤真实用户的风险存在,且人工审核成本高昂。恶意刷赞的定义在挑战中不断扩展,从简单的数量造假转向复杂的行为模仿,这要求行业采取更前瞻性的应对策略。

针对这些挑战,解决方案需多管齐下。技术上,平台应强化实时监控,结合用户行为分析识别异常模式,如点赞频率异常或账号特征重复。法律层面,需明确恶意刷赞的定义为网络欺诈,纳入反不正当竞争法范畴,加大处罚力度。用户教育同样关键,通过透明化数据展示,让公众识别虚假点赞,减少其传播。例如,某些平台已引入“点赞来源”标签,标注真实与可疑互动,这能有效遏制恶意刷赞的蔓延。恶意刷赞的定义在解决方案中得以细化,强调从源头治理而非事后补救。

恶意刷赞的定义不仅关乎技术,更触及社会伦理。在数字化时代,点赞作为用户表达认可的工具,其真实性是网络民主的基础。当恶意刷赞扭曲这一基础,它不仅损害个体利益,更侵蚀社会信任。例如,虚假点赞可能放大极端观点,加剧信息茧房效应,影响公共讨论质量。因此,理解并打击恶意刷赞,是维护网络空间清朗的必要行动。唯有各方协作,才能确保点赞回归其本真价值——真实反映用户意愿,而非被操纵的数字游戏。