在社交媒体流量竞争白热化的当下,账号数据表现成为衡量内容价值的重要标尺,而“点赞”作为最直观的互动指标,催生了大量“互相免费刷赞的微信群”。这类社群以“资源互换、互利共赢”为底层逻辑,聚集了渴望快速提升社交数据的新手创作者、中小商家及流量焦虑者。它们并非简单的“点赞工具”,而是折射出社交媒体生态中“数据渴望”与“内容价值”之间的复杂博弈——那么,这类微信群究竟如何运作?其真实价值与潜在风险又该如何理性看待?

互相免费刷赞的微信群:资源交换的微型生态

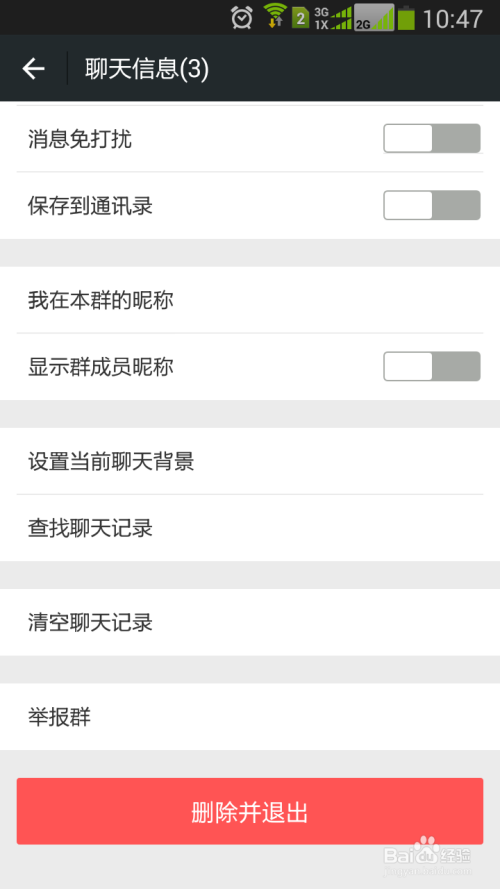

这类社群的核心运作机制建立在“需求匹配”与“规则约束”之上。群成员通常通过群公告、接龙表格或任务群组发布“点赞需求”,明确需要点赞的平台(微信朋友圈、视频号、微博、抖音等)、内容类型(图文、短视频、动态)及数量要求,其他成员完成点赞后截图反馈,形成“你赞我赞、双向奔赴”的闭环。部分精细化运营的群组还会设置“信用积分”体系:按时回赞者加分,违约者扣分甚至清退,以降低“搭便车”行为。从本质上看,它们是社交媒体时代的“微型资源交换市场”,成员以“点赞时间”为成本,换取账号的“数据繁荣”,尤其在个人账号冷启动阶段,这种低门槛互助模式确实能快速突破“零点赞”的尴尬,为内容争取到算法推荐的初始推力。

短期价值:数据焦虑的“解药”还是“安慰剂”?

对许多中小创作者而言,互相免费刷赞的微信群具有不可替代的短期价值。对于刚入行的自媒体新人,前期的“点赞荒”容易打击创作热情,而加入互助群能快速积累基础数据,形成“账号有热度”的心理暗示;对本地商家来说,朋友圈点赞数的提升能增强潜在客户的信任感,“这条动态有50个赞,看来挺受欢迎”的从众心理,确实能间接促进转化。此外,部分平台(如微信视频号)的算法会优先推荐互动量高的内容,初期通过互助群获得一定点赞量,可能触发“冷启动流量池”,让内容获得更多自然曝光机会。但这种价值更像“安慰剂”——它解决了“数据空窗”的燃眉之急,却无法替代内容的真实吸引力。虚假点赞带来的数据泡沫,一旦脱离互助群的“人工注入”,很快会因缺乏自然互动而消散,甚至可能因异常数据触发平台风控,反噬账号权重。

潜在风险:规则红线与信任陷阱的双重危机

互助群看似“零成本”,实则暗藏多重风险。首当其冲的是平台规则风险。微信、微博等平台早已明确禁止“刷量”行为,通过AI算法监测异常点赞轨迹(如短时间内集中点赞、非活跃账号突然互动等)。频繁加入互相免费刷赞的微信群,不仅可能导致账号被限流、降权,情节严重者甚至面临封号风险。2023年某MCN机构就因组织“千人群刷赞”,导致旗下200+个人号被永久封禁,便是前车之鉴。其次是信任成本陷阱。互助群的本质是“陌生人协作”,缺乏有效约束机制下,“只收赞不回赞”“截图造假”等问题屡见不鲜。群主为维持活跃度,往往默许“数据注水”,导致“你刷100赞,我回50赞”的恶性循环,最终消耗成员耐心,社群沦为“僵尸群”。更深层的风险在于内容创作导向的扭曲。当创作者沉迷于“刷赞数据”,会逐渐忽视内容打磨,陷入“为了点赞而点赞”的怪圈——标题党、低质内容泛滥,反而失去真正的用户粘性。

趋势演变:从“野蛮刷赞”到“合规互助”的理性转向

随着平台监管趋严和用户审美提升,纯粹的“互相免费刷赞的微信群”正逐渐式微,取而代之的是更注重“真实价值”的互助模式。一方面,社群运营开始向“精细化”转型:部分群组引入“内容互评”机制,成员不仅点赞,还需对内容提出具体改进建议,实现“数据提升+能力成长”的双重收获;另一方面,“跨平台资源互换”成为新趋势,例如微信视频号博主与抖音创作者互相导流,通过“粉丝互推”“内容共创”实现真实流量增长,而非单纯依赖虚假点赞。此外,合规工具的兴起也在降低互助风险——部分平台推出的“官方互助计划”(如创作者社区内的自然流量扶持),让成员在规则框架内实现资源对接,规避了刷赞的红线风险。

理性看待:数据是起点,内容才是终点

回到最初的问题:“哪里有互相免费刷赞的微信群?”答案或许并不重要——真正值得思考的是,我们为何需要这样的群?在社交媒体的“数据竞赛”中,互助群曾是低成本突围的“捷径”,但其虚假繁荣的本质,注定无法支撑账号的长远发展。与其耗费精力寻找“刷赞群”,不如将时间投入内容创作:一篇有价值的干货、一个引发共鸣的故事、一次真诚的用户互动,带来的真实点赞与粉丝粘性,远非“人工刷赞”可比。毕竟,社交媒体的终极逻辑,永远是“内容为王,真实至上”。