腾讯为何禁止刷赞行为?这一问题的答案,藏在互联网内容生态的底层逻辑中。当点赞从真实的情感认同沦为可交易的数字商品,当内容价值被流量数据扭曲,平台必须出手干预。腾讯作为国内最大的互联网内容生态构建者,其禁止刷赞的决策,本质是对“内容真实性”与“用户信任”的捍卫,更是对平台长期健康发展的战略守护。

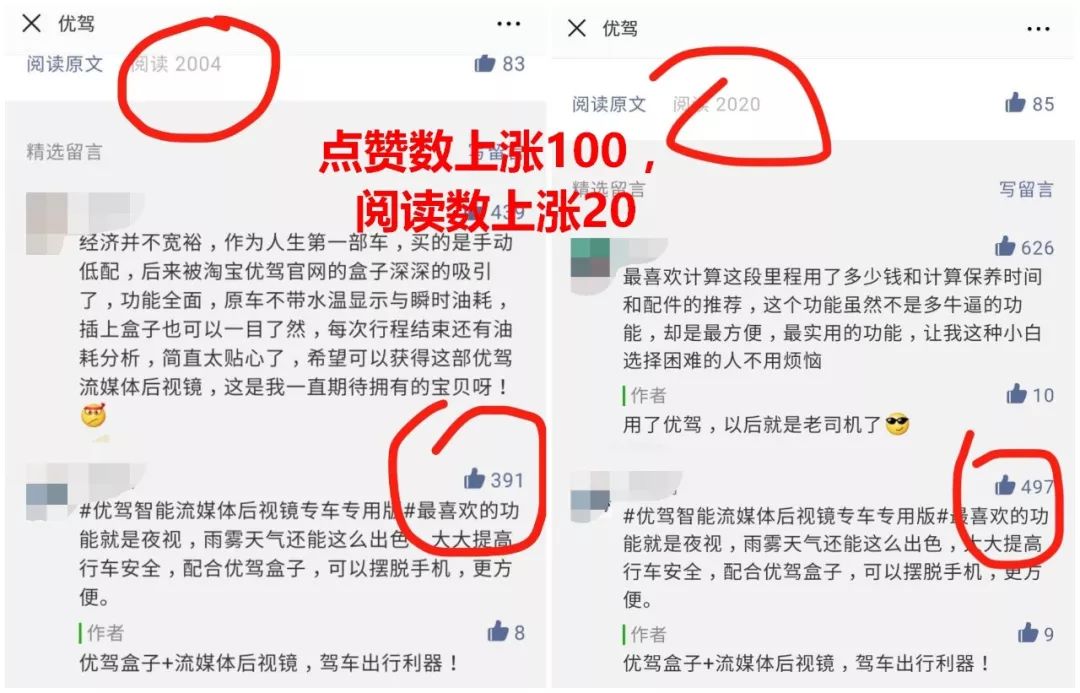

刷赞行为的本质,是对“社交货币”的系统性造假。在微信、QQ、视频号等腾讯系产品中,点赞不仅是内容的“数字勋章”,更是社交关系的“价值符号”——朋友对动态的点赞是情感联结的确认,优质内容的点赞是大众认可的体现。然而,刷赞产业链通过机器程序、水军账号、虚假交易等手段,将这一本应承载真实互动的行为异化为“数据游戏”。一条毫无价值的视频可通过刷赞获得百万曝光,一篇拼凑的公众号文章能靠虚假点赞登上热榜,这种“劣币驱逐良币”的现象,直接破坏了内容生态的评价体系。当用户发现“点赞数”与内容质量严重脱节,对平台的信任便会从裂缝走向崩塌——这正是腾讯无法容忍的底线。

对用户而言,刷赞行为是对“注意力价值”的掠夺。腾讯的生态中,无论是朋友圈的社交动态还是视频号的推荐流,其核心逻辑都是“优质内容优先”。算法通过用户点赞、评论、转发等行为数据,判断内容质量并实现精准分发。刷赞却让这一机制失灵:虚假数据干扰了算法的判断逻辑,导致优质内容因“点赞不足”被淹没,低质内容却因“数据造假”获得流量倾斜。最终,用户被迫在信息茧房中接触大量“伪优质内容”,平台的使用体验直线下降。当用户发现“刷赞内容”充斥首页,原本用于发现有价值信息的平台,沦为流量造假者的“提款机”,用户留存率自然难以保障。腾讯禁止刷赞,正是为了夺回用户的“注意力主权”,让真正优质的内容触达受众。

从商业维度看,刷赞行为是平台经济的“隐形杀手”。腾讯的广告业务、内容付费、电商导流等商业模式,都建立在“数据真实”的基础之上。广告主投放广告时,会依据内容的点赞量、互动率等数据评估投放效果;创作者通过流量分成获得收益,平台则依据真实数据分配收益。刷赞行为却让这一商业链条陷入混乱:虚假数据让广告主的投放预算打水漂,创作者的收益分配失去公平性,平台的商业信誉也受到质疑。更严重的是,刷赞产业链背后往往伴随着黑灰产——盗用用户账号、窃取个人信息、进行虚假交易,这些行为不仅违反平台规则,更触碰法律红线。腾讯禁止刷赞,既是维护商业生态的公平性,也是对平台安全的主动防御。

更深层次看,腾讯禁止刷赞是对“内容创作价值”的重塑。在内容行业,流量曾是衡量成功的唯一标准,但“唯流量论”催生了大量注水内容、标题党、低俗信息。腾讯作为内容生态的“守门人”,有责任引导创作者回归内容本质。禁止刷赞,本质是向市场释放一个明确信号:平台的评价体系将更注重“用户真实互动”而非“虚假数据堆砌”。创作者要想获得流量,必须打磨内容质量、提升用户体验,而非依赖“刷赞捷径”。这种价值导向的转变,虽然短期内会让部分依赖流量造假的内容创作者感到不适,但长期看,却能推动整个内容生态向“优质化”“专业化”发展,为真正有价值的创作提供生长空间。

腾讯的治理逻辑,从来不是简单的“一刀切”,而是“技术+规则+生态”的多维协同。技术上,腾讯通过AI算法识别异常点赞行为——例如短时间内集中点赞、同一IP地址批量操作、账号行为模式与真人差异等,实现对刷赞行为的精准打击;规则上,通过《腾讯微信软件许可及服务协议》等明确禁止刷赞行为,对违规账号采取限制功能、封禁等处罚;生态上,通过优化内容分发机制,让真实互动数据在流量分配中占据更高权重,鼓励用户为优质内容“真实点赞”。这种“堵疏结合”的策略,既遏制了刷赞行为的蔓延,也为创作者提供了公平竞争的环境。

禁止刷赞的背后,是腾讯对“互联网内容未来”的深刻洞察。随着用户对信息质量的要求越来越高,平台竞争的核心早已从“流量规模”转向“内容质量”。一个允许刷赞泛滥的平台,最终会被用户抛弃;一个坚持内容真实性的平台,才能在长期发展中赢得口碑。腾讯禁止刷赞,不仅是对当下乱象的整治,更是对未来互联网内容生态的布局——当点赞回归“情感认同”的本质,当内容价值取代“数据造假”成为流量密码,互联网才能真正成为“有价值的信息连接器”。

刷赞行为的禁止,看似是对个体自由的限制,实则是对集体利益的保护。在腾讯的生态中,每个用户都是内容生态的参与者,也是受益者。当虚假数据被清除,真实互动被尊重,创作者能获得更公平的回报,用户能接触到更有价值的内容,平台也能实现可持续发展。这种“多方共赢”的局面,正是腾讯禁止刷赞的最终目标——让互联网回归真实,让内容回归价值,让社交回归真诚。