免费名片刷赞业务真的免费吗? 这个问题在社交媒体深度渗透日常生活的当下,已成为无数用户心中的疑惑。当“零成本获取社交认可”的口号在朋友圈、短视频平台反复刷屏,当“一键刷赞”“免费涨粉”的广告以“福利”“限时”为诱饵精准投放,我们不得不警惕:这种看似打破社交资源壁垒的服务,是否真的如宣传般“免费无门槛”?事实上,所谓的“免费”不过是精心设计的利益陷阱,其背后隐藏着数据滥用、隐私泄露、账号安全等多重风险,而用户在“白嫖”点赞的短暂快感中,早已成为他人牟利的棋子。

从用户视角看,“免费名片刷赞业务”的核心吸引力在于“零成本社交增值”。在职场社交中,LinkedIn、脉脉等平台的名片点赞量被视为人脉活跃度的直观指标;在个人社交中,微信朋友圈、微博的点赞数则是“社交价值”的量化体现。刷赞业务精准抓住了这种“数据焦虑”——用户无需付出真实社交努力,即可通过工具批量制造点赞,快速提升个人形象。这种“免费”逻辑看似简单:用户授权账号权限,工具自动为指定内容点赞,用户无需支付现金。但问题在于,互联网世界的“免费”从来不是无条件的,用户付出的“隐性成本”往往比金钱更昂贵。

运营方如何维持“免费”服务的运转?答案藏在数据变现的链条里。用户授权账号权限时,必然需要提供登录凭证(如手机号、密码)或开放社交接口。这些看似无关紧要的信息,实则是用户数字身份的核心要素。运营方通过后台技术抓取用户数据:包括社交关系链(好友、关注列表)、行为偏好(点赞内容类型、活跃时段)、甚至地理位置信息。这些数据经过整合分析,可形成精准的用户画像,再通过三种方式变现:一是直接出售数据给广告商,用于精准营销;二是导流至付费服务,如“高级会员刷赞”“定向涨粉”,诱导用户从“免费”转向“付费”;三是与灰色产业合作,如利用用户账号进行虚假互动、刷单,甚至实施电信诈骗。用户以为自己在“白嫖”点赞,实则在用自己的数据为他人搭建盈利金字塔。

更隐蔽的风险在于账号安全与社交信任的崩塌。部分“免费刷赞”工具为降低技术成本,会植入恶意代码或木马程序。用户授权后,账号可能被远程控制,成为“僵尸账号”参与刷量、传播垃圾信息,甚至被盗取支付密码、个人隐私。2023年某社交平台安全报告显示,超过60%的账号被盗案例与使用第三方刷赞工具直接相关。此外,虚假点赞制造的“社交繁荣”会扭曲真实的社交价值。当职场名片上的点赞量远超实际人脉质量,当朋友圈的点赞数掩盖了内容的空洞,用户不仅会陷入“数据幻觉”,更会在真实的社交互动中失去信任基础。毕竟,社交的本质是人与人的真实连接,而非冰冷的数字堆砌。

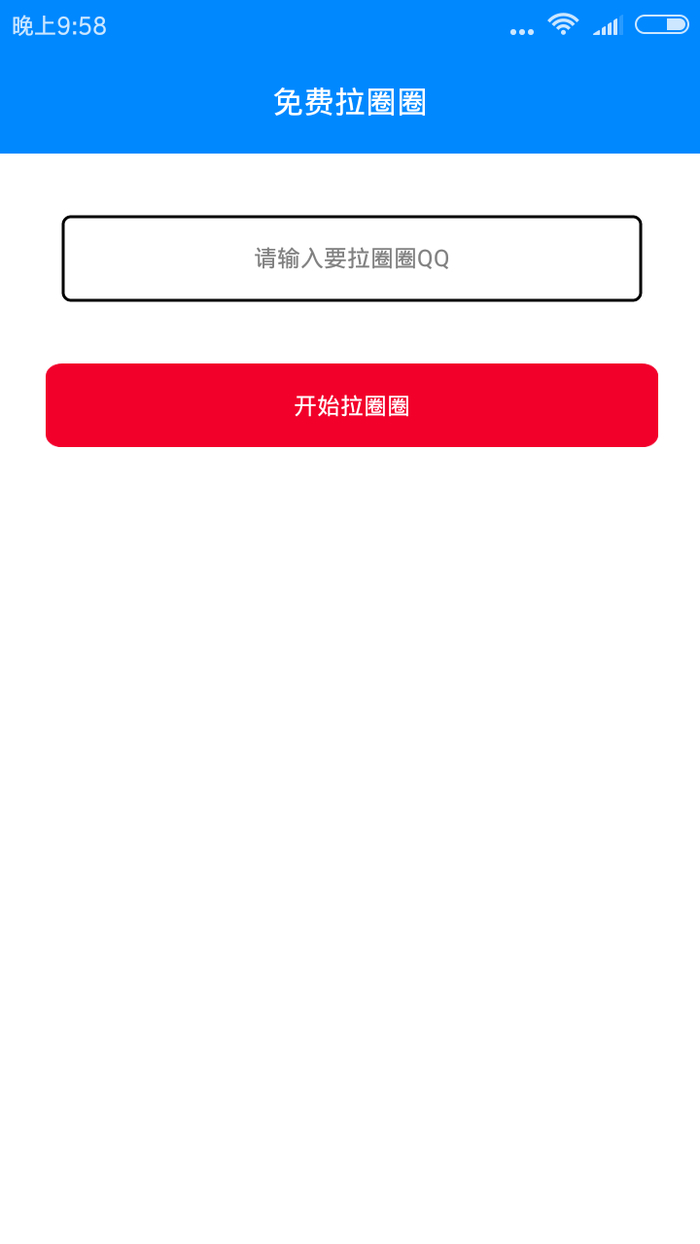

从行业趋势看,“免费名片刷赞业务”的生存空间正在被快速挤压。一方面,主流社交平台持续升级算法审核机制,通过AI识别异常点赞行为(如短时间内大量点赞、非活跃账号集中互动),对违规账号进行限流、封禁处理;另一方面,用户数据保护意识觉醒,《个人信息保护法》的实施让“数据爬取”面临法律红线,运营方的灰色操作风险陡增。但即便如此,这类业务仍以“变种”形式存在:从“免费刷赞”转向“免费涨粉”“免费评论”,从公开工具转向私域社群,甚至包装成“社交营销培训”继续收割用户。这种“打地鼠”式的监管与博弈,恰恰说明“免费”的诱惑背后,是巨大的利益驱动。

归根结底,“免费名片刷赞业务”的“免费”是一场精心策划的骗局。用户在短暂的数据满足中,让渡的不仅是个人隐私与账号安全,更是对真实社交价值的背叛。社交不是数字竞赛,而是真诚的互动与信任的积累。与其沉迷于虚假点赞带来的虚荣,不如深耕内容质量、维护真实社交关系——毕竟,真正有价值的“点赞”,永远来自那些了解你、认可你的人,而非冰冷的机器。当用户开始拒绝“免费陷阱”,回归社交本质时,这类业务的生存土壤才会真正消失。