在社交平台的日常互动中,“说刷说说赞”已成为用户参与内容生态的基本行为——评论观点、转发动态、点赞认可,这些看似简单的操作背后,是否隐藏着获取用户ID的可能性?这一问题不仅牵动着普通用户对隐私安全的敏感神经,也考验着平台与第三方之间的技术博弈。

“说刷说说赞”行为与用户ID的技术关联,需从平台的数据架构说起。用户ID是平台生态中的“数字身份”,包含公开标识(如昵称、UID)和隐私信息(如手机号、设备ID)。当用户进行“说”(评论/发言)、“刷”(批量操作)、“说说”(发布动态)、“赞”(点赞)时,平台服务器会记录行为数据,包括操作时间、内容、关联的UID等。这些数据在平台内部是结构化存储的,但对外部而言,是否存在可被利用的接口?例如,用户A在用户B的动态下评论,B的主页会显示A的昵称和可点击的个人链接,点击后进入A的主页,能看到UID等基础信息——但这并非“获取”,而是平台基于社交关系设计的公开展示机制。

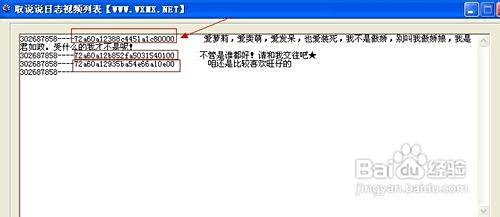

实际通过“说刷说说赞”获取ID的可行性极低,普通用户与第三方面临的障碍截然不同。对普通用户而言,互动中能看到的ID信息,本质是平台主动授权的公开数据,而非通过行为“破解”或“窃取”所得。若第三方试图通过批量“刷赞”“刷评论”收集ID,需直面两大技术壁垒:一是平台的数据隔离机制,用户隐私信息(如手机号、身份证)与公开ID(如UID)分属不同权限层级,互动行为数据无法关联到隐私字段;二是反爬虫与风控系统,高频、同质化的“刷量”行为会被识别为异常,触发验证码、限流甚至封号,根本无法形成有效ID数据。例如,某营销工具声称通过“自动点赞获取用户列表”,实际仅能抓取公开昵称,且极易被平台拦截,所谓“获取ID”更多是商业噱头。

尽管直接获取ID的可行性低,“说刷说说赞”背后的数据价值仍被部分领域觊觎,但其中暗藏法律与道德风险。在营销领域,曾有机构试图分析用户互动内容(如评论关键词)和公开ID,构建用户画像,实现精准推送;在数据黑产中,不法分子可能将“刷量”产生的无效ID与已泄露的数据库碰撞,试图匹配真实身份——但这已超出“获取ID”的范畴,涉及数据倒卖等违法行为。其风险显而易见:不仅侵犯用户隐私,更违反《个人信息保护法》中“不得过度收集、使用个人信息”的规定,平台可依据《网络安全法》对相关方进行追责。

面对潜在的ID获取风险,社交平台已构建起“技术+规则”的双重防线。技术上,通过行为指纹识别(如设备ID、操作习惯)、动态风控模型(如异常流量检测),实时拦截“刷量”等异常互动;规则上,明确禁止第三方工具通过模拟用户行为获取数据,并将“未经授权收集用户信息”列为严重违规。对用户而言,保护ID安全的核心在于“最小化公开”——避免在评论、动态中泄露个人联系方式,定期检查隐私设置,限制非好友查看个人主页。例如,微信朋友圈的“三天可见”、微博的“仅好友可见”功能,本质是通过缩小公开范围,降低ID被滥用的风险。

讨论“说刷说说赞能否获取ID”,最终需回归到社交平台的设计初衷:连接人与人,而非交换数据。用户通过评论、点赞表达态度,通过动态分享生活,这些行为的价值在于情感共鸣与信息传递,而非成为他人眼中的“数据源”。平台作为生态构建者,有责任守护用户隐私的边界;用户作为参与者,也应树立“数据主权”意识——不轻信“获取ID”的灰色服务,不主动泄露敏感信息,让社交互动回归纯粹与真诚。

在数字化社交日益深入的今天,“说刷说说赞”能否获取ID的疑问,本质是用户对隐私安全的焦虑与技术发展的必然碰撞。答案已然清晰:在合法合规的框架下,通过正常互动行为获取他人非公开ID几乎不可能;任何试图突破规则的行为,终将面临法律的制裁与用户的唾弃。唯有平台、用户、第三方共同坚守“隐私保护”的底线,社交生态才能在安全与信任中持续繁荣——毕竟,每一次真诚的点赞、每一句走心的评论,都不该被异化为数据窃取的入口。