QQ名片赞作为社交身份的直观体现,一直是用户提升社交存在感的“刚需”。于是,网络上流传的“免费无线刷QQ名片赞”方法吸引了大量尝试者。但问题在于,这种看似零成本的“捷径”,真的能如愿以偿地实现刷赞成功吗?从社交平台的技术逻辑与用户行为规律来看,答案远比“能”或“不能”复杂。

QQ名片赞的本质是社交价值的量化反馈,它不同于普通数字,承载着个人形象、社交圈层认同甚至潜在资源链接的功能。在职场场景中,高赞名片可能被解读为“人脉广”或“受欢迎”;在年轻群体中,它则是社交活跃度的象征。这种隐性价值催生了刷赞需求,而“免费无线”的诱惑,恰好击中了用户既想省成本又想走捷径的心理。但所谓的“免费无线刷QQ名片赞”,本质是对平台规则的试探,其成功率受多重因素制约,且往往伴随隐性成本。

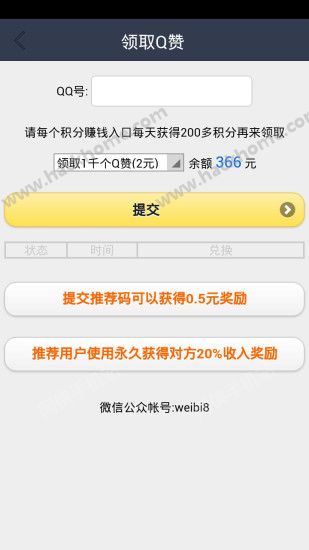

从技术实现层面看,“免费无线刷QQ名片赞”通常依赖三类途径:第三方脚本工具、互助群组刷赞、利用平台漏洞。脚本工具通过模拟用户点击行为,实现批量操作,但腾讯的风控系统早已对异常点击模式建立识别模型——短时间内同一IP地址的频繁操作、非活跃账号的突然点赞、地理位置跳跃的点赞行为,都会被标记为“异常互动”。互助群组看似“免费”,实则以“你赞我赞”的形式消耗用户时间与社交信用,且群组内账号多为低权重或僵尸号,刷出的赞缺乏真实互动价值,甚至可能因账号关联导致连带风险。至于利用平台漏洞,近年来腾讯已通过AI算法升级,对数据注入、接口滥用等行为形成严密监控,此类操作的成功率趋近于零,且一旦触发封禁机制,轻则限制功能,重则永久封号。

真正决定“免费无线刷QQ名片赞”能否成功的核心,从来不是工具本身,而是用户对“成功”的定义与风险承受能力。若“成功”仅指短期内将赞数从两位数提升至三位数,不考虑账号安全与数据真实性,那么部分低风险操作确实可能短暂“达标”——比如通过少量真实好友的集中点赞,或利用新账号的“观察期”进行小规模脚本操作。但这种“成功”如同空中楼阁:当好友发现你的名片赞突然暴增却无对应社交动态时,信任度反而会下降;当腾讯风控系统完成数据回溯,异常数据被清零或标记时,所谓的“赞”便失去了意义。更值得警惕的是,许多“免费无线刷QQ名片赞”工具在用户不知情的情况下窃取隐私信息,如聊天记录、好友列表,甚至关联支付密码,这种隐性成本远超几条赞的表面价值。

从社交生态的长期视角看,依赖“免费无线刷QQ名片赞”获得的赞,本质上是一种“虚假繁荣”。社交平台的价值在于真实互动,而非数字堆砌。一个拥有1000条赞但无评论、无转发、无私信的名片,与一个拥有100条赞但充满好友真诚互动的名片,后者在社交网络中的“含金量”显然更高。腾讯近年来也在优化社交评价体系,更注重用户的行为数据而非单一指标——例如,活跃度、好友互动质量、内容分享频率等,这些才是构成“高价值社交账号”的核心要素。单纯追求名片赞数量,无异于舍本逐末,即便短暂“成功”,也难以转化为实际的社交资本。

那么,是否存在真正可持续的“刷赞成功之道”?答案是肯定的,但需要回归社交本质:以真实价值输出换取自然认可。例如,优化个人名片资料——头像选择清晰有辨识度的职业照,签名栏填写能体现个人特色或专业优势的短句,背景图使用与兴趣或工作相关的高质量视觉内容,这些都能提升用户主动点赞的意愿。在社交动态中,定期分享有价值的内容(如行业见解、生活感悟、实用资源),引发好友评论与转发,间接带动名片赞的自然增长。此外,主动维护社交关系——对好友的动态给予真诚的点赞与评论,参与群组话题讨论,建立双向互动,这种“情感投资”带来的赞,才是真正有温度、有意义的社交凭证。

“免费无线刷QQ名片赞”的诱惑,本质上反映了当代社交中的焦虑感——人们渴望被看见、被认可,却误以为数字可以 shortcut 人际关系的深度。但社交从不是一场“数字竞赛”,而是一场“价值共鸣”。当一个人停止追逐虚无的“免费捷径”,转而用心经营每一次互动、打磨每一份分享时,那些属于他的赞,才会成为社交网络中最坚实的基石。毕竟,能真正定义“成功”的,从来不是名片上的数字,而是你与他人之间,那些无法被刷赞工具复制的真诚连接。