2014年的QQ空间,曾是年轻用户社交互动的核心场域,而“说说刷赞”作为提升存在感的隐形操作,背后藏着一套完整的社交逻辑与工具生态。从普通用户到营销号,从手动技巧到辅助工具,2014年空间说说刷赞的操作方法既反映了当时社交网络的“数据崇拜”,也暴露了用户对认同感的深层渴望。这种看似简单的行为,实则涉及平台规则、工具风险与心理博弈的多重维度,值得深入拆解。

2014年空间说说刷赞:从社交需求到操作实践

2014年的QQ空间,用户日均发布说说量以亿计,点赞数成为衡量内容受欢迎度的直观指标。无论是学生群体晒生活、职场人士分享感悟,还是商家推广产品,高赞数都能带来“被看见”的满足感。这种需求直接催生了“说说刷赞”的操作热潮——通过人工或工具手段快速提升点赞量,从而在社交网络中获得更高的可见度与认同感。当时的操作并非无章可循,而是形成了“内容设计+工具辅助+时机把控”的组合策略。

手动操作:内容与互动的“软技巧”

在工具尚未普及或用户对其存疑时,手动操作是主流方法。核心逻辑是通过优化内容质量和互动引导,自然提升点赞率。首先是内容设计:发布能引发共鸣的话题,如校园回忆、情感共鸣、社会热点等,搭配高清晰度图片或表情包,增加视觉吸引力。例如,“那年夏天,教室外的蝉鸣和你的侧脸”这类怀旧说说,易触发同龄人的情感共鸣,手动点赞率显著高于日常动态。

其次是互动引导:在说说中主动@好友,或设置开放式问题(如“你当年最怕哪一科?”),鼓励好友评论与点赞。部分用户还会在评论区自导自演,用小号回复“说得对!”“太真实了!”,营造“很多人认同”的氛围,吸引真实用户点赞。此外,发布时间也至关重要:晚间8-11点是QQ空间用户活跃高峰,此时发布说说能覆盖更多潜在点赞人群。手动操作虽耗时,但点赞质量较高,不易触发平台风控,是当时谨慎用户的首选。

工具辅助:外挂软件与“灰色产业链”

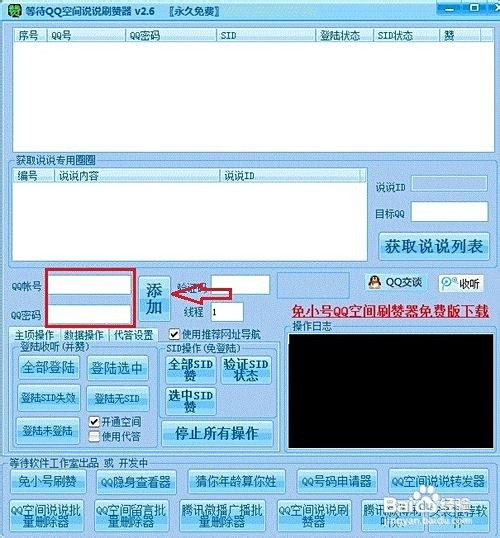

随着需求激增,2014年的QQ空间催生了大量刷赞工具,从简单的网页脚本到功能复杂的外挂软件,形成了一条灰色产业链。这类工具的操作逻辑大同小异:用户输入QQ号与目标说说链接,设置点赞数量(如100赞、500赞),工具通过模拟用户行为(自动发送点赞请求)或调用接口漏洞,在短时间内完成点赞任务。

代表性工具包括“QQ空间刷赞器”“说说赞助手”等,部分软件甚至宣称“支持自定义点赞好友列表”(仅刷指定好友赞)。这类工具通常以免费试用吸引用户,付费解锁高级功能,价格从几元到几十元不等。值得注意的是,2014年的工具技术尚不成熟,多数依赖“撞库攻击”(利用已泄露的QQ账号密码批量登录),或通过代理IP模拟不同地域用户,但频繁操作仍易被平台检测为异常行为,导致账号被临时冻结或降权。更严重的是,部分工具捆绑木马程序,用户账号存在被盗号、隐私泄露的风险。

心理驱动:社交认同与“数据焦虑”

刷赞行为背后,是用户对“社交认同”的强烈需求。社会心理学中的“社会比较理论”指出,人们通过与他人比较来评价自我价值。在2014年的社交场景中,说说点赞数成为“受欢迎程度”的量化指标——高赞数意味着“被认可”,低赞数则可能引发自我怀疑。尤其是青少年群体,处于身份认同的关键期,点赞数的变化直接影响情绪状态,甚至出现“为刷赞而编造内容”的极端行为。

此外,商业推广的推波助澜也加剧了“数据焦虑”。2014年,QQ空间成为商家营销的重要阵地,点赞数与商品转化率、品牌曝光量直接挂钩。部分商家为快速打造“爆款”假象,批量刷赞吸引真实用户关注,形成“虚假繁荣-真实互动”的恶性循环。这种“数据至上”的风气,让普通用户逐渐陷入“不刷赞就落后”的社交压力中。

风险与挑战:平台规则与真实社交的博弈

尽管2014年空间说说刷赞的操作方法多样,但其风险不容忽视。从平台规则看,腾讯对刷赞行为持明确反对态度,通过“异常登录检测”“点赞频率监控”等手段打击违规账号。一旦被判定为刷赞,轻则说说被隐藏、点赞数清零,重则账号封禁。2014年曾有多起案例:用户因使用第三方工具刷赞,导致QQ号被盗,空间好友被恶意添加,造成隐私泄露。

更深层次的风险在于,过度依赖刷赞会扭曲真实社交。当点赞数成为唯一目标,用户可能放弃内容创作,转而追求“短平快”的流量密码,导致社交互动表面化。2014年已有用户反思:“刷来的赞,除了数字好看,还有什么意义?”这种反思,恰恰预示了社交媒体从“数据崇拜”向“内容回归”的趋势。

2014年空间说说刷赞的操作,是社交网络发展初期的特殊产物。它既反映了用户对认同感的渴望,也暴露了平台规则与灰色产业的博弈。随着算法升级和用户理性回归,如今的社交媒体已更注重内容质量与真实互动。回看这段历史,我们或许能更清晰地认识到:真正的社交价值,从来不在冰冷的点赞数,而在每一次真诚的连接与共鸣。