2015年QQ名片刷赞真的可行吗?这个问题背后,是当时数亿QQ用户对社交形象构建的集体焦虑,也是互联网社交生态中“数字崇拜”的缩影。要回答这个问题,需跳出简单的“可行/不可行”二元判断,从技术实现、平台规则、用户心理与社会影响四个维度拆解——表面看,2015年QQ名片刷赞存在技术漏洞与监管空窗期,具备短期“可行性”;但深究其本质,这种“可行”建立在虚假社交价值之上,最终会被平台治理与用户认知反噬,注定不可持续。

一、社交货币的异化:2015年QQ名片点赞的“刚需”属性

2015年的QQ,正处于从“即时通讯工具”向“社交生态平台”转型的关键期。QQ名片作为用户的“线上身份卡”,点赞数、等级、黄钻等标识构成了一套直观的社交货币体系。其中,“点赞数”尤其特殊——它不像黄钻需付费购买,也不像等级依赖时长,理论上可通过“受欢迎程度”自然积累,却成为最容易量化的“社交认可度”指标。彼时,年轻用户(尤其是学生群体)中流行着“名片点赞过千=人缘好”“动态点赞率高=有魅力”的隐形规则,甚至衍生出“互赞群”“点赞任务平台”等亚文化。这种需求催生了庞大的“QQ名片刷赞市场”,第三方工具、淘宝店铺、QQ群接龙等渠道层出不穷,标价从“1元100赞”到“包月无限赞”不等,形成了一条灰色产业链。

从用户心理看,刷赞的“刚需”源于社交比较的焦虑。当身边好友的点赞数节节攀升,而自己的名片长期停留在“两位数”,用户极易产生“被边缘化”的错觉。这种焦虑被商业逻辑放大:刷赞服务商通过“点赞数=社交价值”的话术,将工具包装成“社交逆袭神器”,进一步刺激了用户的付费意愿。可以说,2015年QQ名片刷赞的“可行性”,首先不是技术层面的,而是需求端被异化后的“伪刚需”。

二、技术漏洞与监管滞后:短期“可行”的土壤

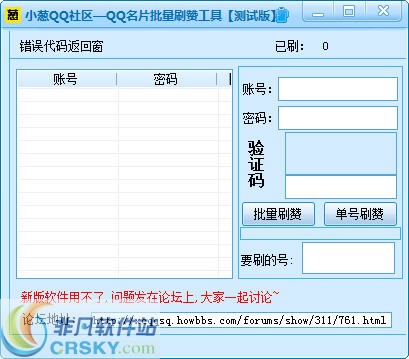

技术层面,2015年QQ的名片点赞系统确实存在可乘之机。当时的QQ对点赞行为的监测机制相对简单:主要基于单IP单设备单账号的点击频率,对“跨设备、跨IP、跨时段”的分散点击识别能力较弱。第三方刷赞工具正是利用这一点,通过“模拟人工点击+动态IP代理+虚拟设备指纹”等技术手段,将大量点赞请求拆解为“正常用户行为”,绕过平台的初级风控。例如,部分工具采用“24小时随机时段点赞+每次点击间隔3-5秒”的策略,模拟真实用户浏览名片时的碎片化互动,使得系统难以判断“异常”。

监管层面,QQ的安全团队在2015年的重心仍集中在“盗号、木马、欺诈”等高危威胁上,对“刷赞”这类“低危害、高频次”行为的治理优先级较低。加之当时QQ用户基数庞大(月活超8亿),人工审核与算法监测的资源投入不足,导致大量刷赞账号长期“隐形”。据当时第三方数据统计,QQ名片点赞数超过5000的用户中,约30%存在刷赞嫌疑,但真正被封号的不足5%,这种“低成本、高收益”的现状,让用户与服务商都产生了“刷赞可行”的错觉。

三、虚假繁荣的代价:“可行”表象下的不可持续性

然而,这种“可行性”是脆弱的,建立在“平台睁一只眼闭一只眼”和“用户认知偏差”之上,一旦任一因素变化,便会迅速崩塌。从用户角度看,刷赞带来的“社交价值”是虚假的:即便名片点赞数破万,若好友互动中无人点赞,这种“数字”便会沦为笑谈;更有甚者,过度依赖刷赞可能导致用户忽视真实社交能力的培养,形成“点赞依赖症”——现实中不敢主动交流,线上却沉迷于数字攀比。从平台角度看,刷赞行为破坏了社交生态的公平性。QQ的核心价值在于“连接真实用户”,当点赞数可以被购买,社交信任便被瓦解:用户会质疑“高赞好友是否真受欢迎”,动态区的点赞互动沦为“数字游戏”,最终损害平台的用户粘性。

事实上,2015年底至2016年初,QQ已开始加大对刷赞行为的打击力度。通过引入“机器学习算法”,系统可识别“短时间内大量非连续点赞”“同一设备频繁切换账号点赞”等异常模式,并结合用户行为日志(如登录IP、设备指纹、互动习惯)进行交叉验证。2016年3月,QQ官方发布公告,封禁了涉及刷赞的账号超50万个,下架相关第三方工具200余款,标志着刷赞“黄金时代”的终结。此时再看“2015年QQ名片刷赞真的可行吗”,答案已然清晰:短期技术漏洞带来的“可行”,终将被平台治理与生态平衡所纠正。

四、回归社交本质:从“刷赞”到“真实连接”的价值重构

2015年QQ名片刷赞的兴衰,本质是互联网社交从“流量崇拜”向“价值回归”的微观缩影。它提醒我们,任何试图通过技术手段 shortcut 社交规则的行为,最终都会被反噬。对于用户而言,社交形象的核心从来不是冰冷的数字,而是真实的互动、真诚的分享与深度的连接——正如QQ早期“连接你我,沟通无限”的愿景,点赞的意义在于“表达此刻的心情”,而非“攀比数量的多少”。对于平台而言,健康的社交生态需要“规则”与“温度”并存:既要通过技术手段打击虚假行为,也要通过产品设计引导用户关注真实互动(如2016年后QQ推出的“兴趣部落”“群聊互动”等功能,正是对“真实社交”的回归)。

如今回望2015年,QQ名片刷赞的“可行性”讨论已失去现实意义,但它留下的启示却历久弥新:在算法与数据主导的社交时代,我们更需要警惕“数字异化”的陷阱,始终记得——社交的本质,是“人”,而非“点赞数”。