2015年,当社交媒体的浪潮席卷中国互联网,刷赞软件如雨后春笋般涌现,成为无数个人用户和商家追逐“流量密码”的工具。一时间,朋友圈的点赞数、微博的互动量似乎成了衡量社交价值与商业潜力的黄金标准。然而,在“点赞=影响力”“点赞=销量”的迷思背后,一个核心问题始终悬而未决:2015年刷赞软件真的有效吗?要回答这个问题,我们需要穿透数据泡沫的表象,深入剖析其作用逻辑、实际效果与潜在代价,才能看清这种“捷径”背后的真实价值。

刷赞软件的“有效”:短期数据的虚假繁荣

2015年的刷赞软件,确实在短期内实现了“点赞量自由”。无论是微商急于展示产品热度,还是普通用户渴望在社交圈中脱颖而出,这些软件都提供了“一键刷赞”“批量点赞”的便捷服务。其技术原理并不复杂:通过模拟用户点击行为、利用平台漏洞或接入第三方接口,在短时间内为指定内容生成大量虚假点赞。对于追求即时满足的用户而言,这种“立竿见影”的效果无疑极具吸引力——一条动态从寥寥数赞到“999+”,评论区随之涌入更多真实用户的互动,形成“点赞越多,越多人点赞”的羊群效应。

从商业角度看,部分商家将刷赞视为“低成本营销神器”。在2015年,电商平台、内容平台尚未完全建立完善的反作弊机制,高点赞量往往能提升商品在搜索结果中的权重,或让短视频、图文内容获得更多平台推荐。一些商家甚至将刷赞数据作为“宣传素材”,在广告中强调“10万+点赞好评”,试图用虚假数据构建消费者信任。此时,刷赞软件的“有效”体现在:它精准切中了用户对“数据认可”的渴求,在平台规则不完善的灰色地带,实现了短期流量的虚假繁荣。

“有效”的局限性:无法转化的真实价值

然而,这种“有效”经不起推敲。点赞量从来不是社交价值或商业价值的直接体现,刷赞软件带来的“繁荣”本质上是空中楼阁。对于个人用户而言,虚假点赞无法转化为真实的社交关系。一条内容即使获得上万赞,若评论区无人互动、好友无感,这种“孤独的点赞”反而会让账号显得虚假——真正优质的社交内容,靠的是观点共鸣、情感连接,而非机器生成的数字。2015年已有不少用户发现,自己刷赞后的动态虽然点赞数飙升,但点赞者多为“僵尸账号”(头像模糊、无动态、无共同好友),这种“虚假热闹”反而降低了账号的真实可信度。

对于商家而言,刷赞的“无效性”更为致命。首先,虚假数据会误导营销决策。某服装品牌在2015年通过刷赞将某款产品点赞量做到5万,却发现实际转化率不足1%,远低于行业平均水平。这是因为,虚假点赞无法带来真实用户行为——点赞者并非潜在消费者,自然不会产生购买、复购等价值。其次,平台反作弊机制正在快速迭代。2015年下半年,微博、微信等平台陆续升级算法,通过分析用户行为轨迹、设备指纹、互动质量等维度,识别虚假点赞。一旦被判定为刷量,内容会被限流、降权,严重时甚至导致账号封禁。此时,刷赞带来的“流量红利”瞬间变为“流量风险”,投入的成本(软件费用、时间成本)全部打水漂。

刷赞软件的代价:信任透支与长期损害

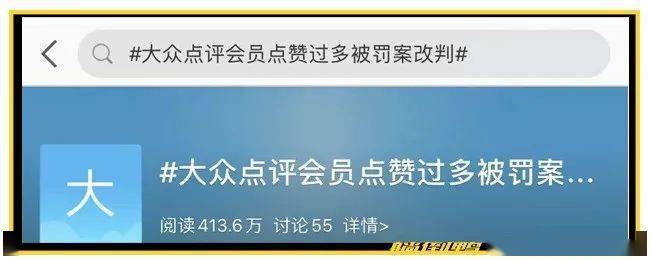

更关键的是,刷赞软件的“有效”是以透支信任为代价的。社交媒体的本质是“信任经济”,无论是个人还是商家,长期价值都建立在真实、可信的基础上。2015年已有案例显示,过度依赖刷赞的商家,一旦被消费者发现数据造假,不仅面临口碑崩塌,还可能引发法律风险——根据《反不正当竞争法》,虚假宣传、数据造假属于不正当竞争行为,可被处以罚款、吊销营业执照等处罚。

对于个人用户而言,刷赞会形成“数据依赖症”。当习惯了用虚假点赞获取社交满足感,用户会逐渐丧失创作优质内容的动力。2015年,不少博主反思:“与其花时间刷赞,不如用心写一篇能引发共鸣的笔记。”这种心态的转变,恰恰说明刷赞的“有效”是短期的,而真实内容创作带来的“有效”才是可持续的——一个拥有1000个真实粉丝、互动率10%的账号,其影响力远超一个拥有10万虚假点赞的“僵尸号”。

回归本质:2015年刷赞软件的“无效”真相

2015年刷赞软件的“有效”,本质上是对“流量至上”思维的投机性迎合。在社交媒体发展初期,平台规则不完善、用户认知不成熟,刷赞软件钻了空子,制造了数据繁荣的假象。但随着平台生态的成熟、用户理性的回归,这种“捷径”的无效性越来越明显:算法能识别虚假数据,用户能分辨真实互动,市场能过滤泡沫数据。

真正有效的社交媒体运营,从来不是靠“刷”出来的数字,而是靠有价值的内容、真实的互动、长期的信任积累。2015年那些坚持原创、深耕内容的账号,如今大多已成为行业标杆;而依赖刷赞的账号,早已消失在流量浪潮中。这印证了一个朴素的道理:任何试图绕过规则、走捷径的行为,最终都会被规则反噬;唯有脚踏实地,才能在社交媒体的浪潮中行稳致远。

2015年的刷赞软件热潮,是中国社交媒体发展史上的一个缩影。它提醒我们,数据的“有效”必须服务于价值的“真实”。在追求流量的时代,保持清醒的认知、坚守真实的底线,才是“有效”的唯一路径。刷赞软件或许能在短期内制造数字泡沫,但真正的“有效”,永远属于那些用心经营内容、真诚连接用户的人。