2017年QQ空间的“点赞”功能已不仅是简单的互动符号,更成为衡量社交活跃度与个人影响力的隐性指标,催生了多样化的“刷赞”方法。这些方法既反映了用户对社交认同的渴求,也暴露了早期社交平台数据治理的漏洞。深入剖析2017年QQ刷赞的方法,不仅能理解当时社交生态的运作逻辑,更能为当下的社交行为反思提供镜鉴。

用户对QQ点赞的需求,首先源于社交展示的内在驱动。在QQ空间这一以熟人关系为核心的社交场域中,日志、相册、说说等内容的点赞数,直接关系到用户在社交圈中的“可见度”与“受欢迎度”。学生群体希望通过高点赞数彰显个人魅力,商家则将店铺空间的点赞数据视为营销可信度的证明,甚至衍生出“点赞任务”的兼职市场。这种需求催生了从简单互助到技术作弊的多元刷赞路径,每种方法都对应着不同的技术门槛与风险等级。

人工互赞社群是2017年最基础也最普遍的刷赞形式。用户通过加入“互赞群”“点赞互助群”等QQ群组,群内成员约定互相为对方的内容点赞。这类群组往往有明确的规则,例如“赞10条日志,被赞10条”“每日固定时间互赞”,成员通过手动操作完成点赞任务。这种方法无需任何技术工具,仅依赖用户的社交关系网络,成本极低,但效率同样受限——每条内容的点赞数通常仅能提升至几十个,且依赖群成员的活跃度与配合度。然而,正是这种“人情交换”的逻辑,让人工互赞在学生群体中迅速蔓延,成为社交认同的“原始积累”方式。

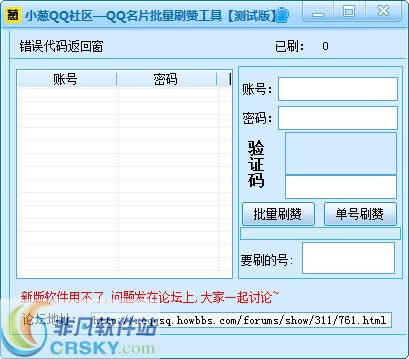

随着技术工具的普及,第三方刷赞软件的出现将QQ刷赞的效率推向新高度。2017年的市面上,大量打着“QQ空间刷赞神器”“一键点赞工具”旗号的软件在非正规渠道传播。这类工具的核心原理是通过模拟用户操作,自动登录QQ账号,批量向指定内容发送点赞请求。用户只需输入目标内容的链接(如说说ID、日志编号)及期望的点赞数量,工具即可在短时间内完成“点赞任务”。相较于人工互赞,软件刷赞的速度与数量优势明显——单条内容的点赞数可轻松突破数百甚至上千,且无需用户手动操作。但这类工具的隐蔽性极差,其固定的请求频率、非自然的点赞增长模式,极易被QQ系统的异常行为监测机制识别,轻则导致点赞数被系统清理,重则触发账号封禁风险。更严重的是,多数刷赞软件要求用户输入QQ账号密码,实则暗藏木马程序,导致用户个人信息泄露甚至财产损失。

技术型用户与刷赞产业链则更进一步,通过平台漏洞与接口技术实现“批量刷赞”。2017年QQ空间的点赞功能依赖前端接口与后端数据交互,部分团队通过抓包工具分析点赞接口的请求参数(如content_id、user_token、timestamp),编写脚本模拟合法请求,绕过前端验证直接向后端发送点赞指令。这类方法的操作门槛较高,需要用户具备一定的编程知识,但效果显著——可实现单账号同时为多条内容刷赞,或通过多账号协同实现“点赞轰炸”。更有甚者,利用QQ空间早期的接口漏洞,通过构造特殊参数实现“无限刷赞”,即在短时间内向同一内容发送数万点赞请求,制造虚假的“热门”假象。这种技术型刷赞通常形成产业链,上游提供漏洞信息与脚本工具,下游组织兼职刷手操作,通过批量接单牟利。然而,随着QQ官方对接口安全性的升级,这类方法的生命周期极短,往往在短时间内就会被修复,且一旦被发现,面临的是永久封号的法律风险。

兼职刷单平台的介入,则让QQ刷赞从“个人行为”演变为“商业化服务”。在淘宝、拼多多等电商平台“刷单”模式的影响下,QQ空间的点赞需求也被纳入兼职任务体系。商家或个人在兼职平台发布“QQ空间点赞任务”,标注内容链接、期望点赞数、单价(如0.1元/个),兼职刷手通过QQ联系任务方,完成点赞后截图反馈,任务方确认后支付报酬。这类服务的特点是标准化、规模化——刷手通常使用“小号”(专门用于刷赞的辅助账号)完成任务,避免主账号被封;任务方则通过批量下单快速积累数据,满足营销或社交展示需求。据当时兼职平台的交易数据,一条普通说说的点赞任务单价在0.05-0.2元之间,单日交易量可达数万单,形成了一条从需求方、中介平台到刷手的完整产业链。

然而,2017年QQ刷赞的盛行,始终伴随着多重风险与争议。从平台治理角度看,QQ官方对异常点赞行为的监测机制已逐步完善,通过分析点赞行为的IP地址、操作频率、设备指纹等数据,可快速识别批量刷赞行为。一旦被判定为作弊,不仅点赞数会被系统自动扣除,用户还可能面临“信用分降低”“功能限制”等处罚。从用户自身角度看,刷赞行为虽能短期内提升社交数据,却无法转化为真实的社交价值——虚假的点赞数无法带来实质性的互动与情感连接,反而可能因数据异常引发好友质疑,损害个人社交信誉。更严重的是,部分用户因贪图便宜使用非正规刷赞工具,导致账号被盗、好友列表被窃,甚至卷入网络诈骗链条,得不偿失。

2017年QQ刷赞的方法,本质上是社交平台“数据崇拜”与用户“社交焦虑”共同作用的产物。在QQ空间作为核心社交场景的年代,点赞数成为用户衡量自身社交影响力的“数字标尺”,而平台早期对数据真实性的监管不足,为刷赞提供了生存空间。从人工互助到技术作弊,从个人行为到商业产业链,刷赞方法的演变,既反映了用户对社交认同的畸形追求,也暴露了社交平台在数据治理与技术防护上的滞后。如今,随着社交平台算法的成熟与数据监管的严格,QQ刷赞现象已大幅减少,但其背后的逻辑仍值得反思:社交的本质在于真实互动,而非虚假数据的堆砌。唯有回归“以人为本”的社交初心,才能构建健康、可持续的社交生态。