2017年,QQ作为年轻用户群体不可或缺的社交工具,其“名片”功能不仅是个人信息的展示窗口,更成为社交形象的无声代言——点赞数的多寡,被潜意识等同于受欢迎程度的量化指标。在这种社交焦虑的驱使下,“QQ名片刷赞”悄然形成产业链,无数用户在“提升形象”与“账号安全”的边缘试探,而核心问题始终悬而未决:2017年QQ名片刷赞,究竟会不会封号?要回答这个问题,需深入当时的社交生态、平台规则与技术逻辑,而非简单以“会”或“不会”概括。

一、2017年QQ名片刷赞:社交需求催生的灰色产业

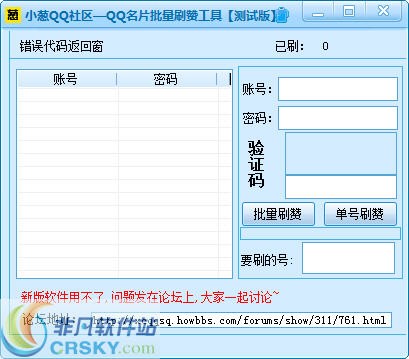

2017年的QQ,用户画像以95后、00后学生及初入职场的年轻群体为主,他们正处于社交形象构建的关键期,名片上的“赞数”如同橱窗里的陈列品,成为“受欢迎”的直观证明。正常社交互动下的点赞增长缓慢,难以满足短期内提升形象的需求,这为“刷赞”提供了生存土壤。彼时,淘宝、闲鱼等平台涌现大量“QQ名片刷赞”服务,价格从“1元100赞”到“包月无限赞”不等,技术手段也从人工模拟点击升级为软件批量操作。然而,这些服务的背后,是腾讯平台早已布下的“反作弊天网”——刷赞行为本质上是对社交生态真实性的破坏,与平台维护健康社区环境的初衷背道而驰。

二、腾讯的账号安全逻辑:异常流量是“封号”的导火索

腾讯对QQ账号的管理始终围绕“真实性与安全性”展开,其用户协议中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非正常手段操作账号”。2017年,腾讯已建立相对成熟的异常行为检测体系,重点监控三类数据:行为频率(如短时间内大量点赞、频繁切换操作对象)、设备特征(同一设备登录多个异常账号、虚拟机或Root设备操作)以及网络环境(频繁切换IP、使用代理服务器)。QQ名片刷赞的核心风险正在于“异常”:人工刷赞可能因操作模式机械化(如固定时间间隔、相同点赞路径)被系统标记;软件刷赞则更易触发设备指纹与网络IP的异常联动——当系统检测到某账号在非活跃时段(如凌晨)通过非常用设备、异地IP进行高频点赞时,会将其判定为“违规操作”,进而触发包括警告、功能限制(如禁止点赞)、短期封禁乃至永久封号在内的阶梯式处罚。

三、2017年“封号”的现实案例:风险等级与行为强相关

从实际用户反馈与行业观察来看,2017年QQ名片刷赞是否封号,取决于“刷赞规模”与“操作方式”两大变量。小规模、低频率的刷赞(如单次增加几十赞,间隔数天操作)风险较低,可能仅被腾讯系统“默默降权”(如点赞不显示在对方动态中,但不封号);而大规模、高强度的刷赞(如单日增加数百赞,使用免费或破解版刷赞软件)则极易触发封号机制。典型案例显示,某用户使用某“一键刷赞”工具,1小时内为名片增加1000+赞,随即收到“账号异常,暂时无法登录”的提示,经申诉后虽解封,但所有点赞数据被清零,且账号被标记为“高风险”,后续正常社交也受到严格监控。此外,若刷赞账号涉及盗号、传播恶意链接等关联违规,则会直接面临永久封号,且无法申诉——这并非“刷赞本身”的罪过,而是其背后工具链的“原罪”。

四、用户的认知误区:“侥幸心理”是最大的风险因素

许多用户对“2017年QQ名片刷赞会封号吗”的疑问,本质是对“平台容忍度”的误判。常见的误区包括:“腾讯只封商业刷手,普通用户没事”——事实上,腾讯的检测系统对账号无差别识别,普通用户使用第三方工具刷赞,与商业账号在技术特征上并无本质区别;“刷完删掉工具就安全”——系统会记录历史行为数据,即使删除工具,异常操作痕迹仍可能被追溯;“小号刷赞不影响主号”——同一设备或网络环境下操作,主副号会被关联,一旦小号被封,主号也可能受到牵连。这些误区背后,是用户对平台技术能力的低估:2017年的腾讯虽未达到如今AI驱动的实时反作弊精度,但基于规则引擎的异常检测已能覆盖大部分刷赞场景,“侥幸”往往成为“封号”的催化剂。

五、超越“刷赞”:社交价值的本质是真实互动

回望2017年QQ名片刷赞的争议,其核心矛盾并非“技术能否检测”,而是“社交是否需要伪装”。点赞的本质是对内容的认可与情感的连接,当它沦为数字游戏时,不仅失去了社交意义,更让账号暴露在安全风险之下。腾讯对刷赞行为的打击,本质上是对“真实社交”的守护——正如当年QQ产品负责人所言:“我们希望每个点赞都承载温度,而非冰冷的数字。”对于用户而言,与其在“刷赞与封号”的博弈中耗费精力,不如通过真实的社交互动(如参与群聊、分享动态、与好友深度沟通)构建有温度的社交形象,这种“真实价值”远非虚假数字可比,也更符合平台对健康社交生态的期待。

2017年的QQ名片刷赞,是社交焦虑与平台规则碰撞的缩影,封号与否的答案,藏在每一次点击的真实性里。当技术能够识别异常,当规则守护生态底线,用户的选择终将回归社交的本质:真实的连接,永远比虚假的赞数更有力量。