当90后把职场社交从酒桌和交换名片的尴尬中解放出来,“手机刷名片赞”正成为他们构建人脉网络的新密码。这个看似简单的动作,背后是数字时代社交规则的深刻重构——它不再仅仅是“点赞”的浅层互动,而是90后以手机为媒介,将传统名片交换转化为可量化、可追溯、可增值的社交资本。在效率至上的职场生态中,他们正用指尖的轻点,重新定义“认识一个人”的方式。

一、从纸质到屏幕:90后的“名片赞”是什么?

传统名片承载的是姓名、职位、联系方式,而90后的“手机刷名片赞”,本质是电子名片生态下的社交货币化。当一张电子名片通过微信、脉脉或专属社交App发送出去,收到的“赞”不再是简单的情绪反馈,而是对名片背后个人品牌价值的即时认证。比如在脉脉上,当90后运营小林发送带有“互联网运营|内容增长|私域操盘手”标签的电子名片后,同行、猎头或合作伙伴的点赞,会同步显示在她的社交动态中,这种“被看见”的反馈,比纸质名片的被动接收更具主动传播力。

这种模式的核心在于“场景化触达”。90后不再依赖线下展会或饭局交换名片,而是在行业社群、项目合作群甚至朋友圈中,通过“点赞”完成轻量级破冰。比如新媒体从业者阿杰会在每次分享行业报告时,附上自己的电子名片,同行点赞后,他会主动私信交流:“看到你也关注用户增长,最近在测试的AARRR模型有个案例想和你聊聊。”点赞在这里成为社交关系的“启动键”,让原本可能沉睡的人脉资源流动起来。

二、为什么是90后?——“点赞社交”背后的代际逻辑

90后成为“手机刷名片赞”的主力,并非偶然,而是其成长背景与职场需求共同作用的结果。作为互联网原住民,他们习惯了即时反馈的社交模式:朋友圈点赞、评论区的互动、短视频平台的“一键三连”,这些行为早已内化为他们的社交语言。将这种逻辑迁移到职场,便是用“赞”替代“您好”“久仰”,用数字信号传递“我注意到你,你对我有价值”。

更深层的动机是“个人品牌的轻量化运营”。在职场竞争日益激烈的当下,90后不再满足于“做好本职工作”,而是希望通过差异化标签建立认知。电子名片上的“赞”,就像商品的好评数,直观展示一个人的行业影响力和人脉质量。比如95后产品经理小夏,她的名片特意标注“主导3款千万级用户产品”,每次收到点赞,她都会将截图保存到个人品牌库,在求职或谈合作时作为“社交证明”——这种“被点赞的数字”,比简历上冰冷的“成功案例”更具说服力。

此外,“时间成本敏感”也推动了这种模式。90后职场人平均每3年更换一次工作,频繁的人脉更新需求下,传统名片的存储、查找效率低下。而电子名片搭配“点赞”功能,能自动记录互动对象、时间、场景,形成可检索的“人脉数据库”。当猎头突然联系“需要懂跨境电商的运营”,90后只需翻出近期收过相关领域名片赞的联系人,精准触达,省去大海捞针的麻烦。

三、怎么刷?——手机刷名片赞的实操逻辑与价值转化

“刷”在这里并非机械式的“点赞机器”,而是有策略的社交行为。90后的操作逻辑通常分三步:精准投放、价值共振、关系沉淀。

精准投放是前提。他们会根据场景选择不同“名片版本”:在投资人社群发送“融资BP|AI赛道|寻求天使轮”的名片,在行业交流群则用“资深设计师|品牌视觉|接外包”的标签。比如自由职业者小林,会针对甲方、同行、供应商三类人群,定制三款电子名片,分别突出“性价比高”“案例丰富”“响应快速”的卖点,确保收到的点赞来自目标人群。

价值共振是关键。单纯的“点赞之交”毫无意义,90后更注重通过点赞触发共同话题。当他们在设计师群看到一张带有“国潮品牌包装设计”标签的名片并点赞后,会补充评论:“你做的XX品牌包装很有新意,最近在研究新消费品牌视觉,能否交流?”这种“点赞+评论+定向提问”的组合,让互动从“看见”升级为“对话”,为后续合作埋下伏笔。

关系沉淀是目的。他们会用工具管理“点赞数据”:将高价值联系人(如行业大V、潜在客户)的点赞记录同步到CRM系统,设置定期互动提醒。比如收到某企业高管的点赞后,90后职场人小陈会在一周后转发对方的公司动态并评论:“看到贵司新业务布局很有前瞻性,之前在XX领域有些思考,方便时想向您请教。”这种“点赞后的持续跟进”,让弱关系逐步转化为强连接。

四、挑战与反思:当“点赞”成为新的社交焦虑

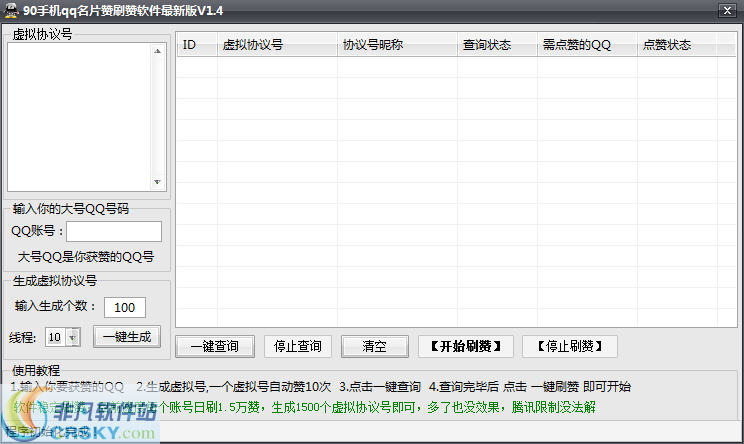

尽管“手机刷名片赞”为90后带来了便利,但也潜藏着社交异化的风险。最明显的是“点赞数量崇拜”:部分90后陷入“为赞而赞”的怪圈,甚至购买“人工点赞服务”,只为让名片看起来更“受欢迎”。这种数据泡沫不仅无法带来真实价值,反而可能让个人品牌在深度社交中“露怯”——当真正想合作的人发现,点赞者大多是“僵尸粉”或无关行业,信任感会瞬间崩塌。

更深层的挑战是“关系浅层化”。过度依赖点赞互动,会让90后习惯用数字信号代替深度沟通。比如某互联网公司的市场总监坦言:“现在收到的名片越来越多,但真正愿意坐下来聊的越来越少。很多人加了微信,只会在你发动态时点个赞,有实际需求时却找不到人。”这种“点赞之交”看似扩大了人脉圈,实则稀释了每个关系的质量,最终可能陷入“社交资源丰富但实际支持匮乏”的困境。

对90后而言,“手机刷名片赞”终究是工具而非目的。它的真正价值,在于帮助年轻职场人在碎片化时代高效建立连接,但若想将“点赞”转化为真实的人脉资本,仍需回归社交的本质——真诚的价值交换与深度信任。毕竟,职场上最珍贵的“赞”,从来不是屏幕上的数字,而是对方在关键时刻愿意为你说的那句“我认识他,他靠谱”。