在数字社交的日常图景里,“刷赞”早已不是陌生行为——一张照片收获的点赞数成为衡量“受欢迎度”的标尺,一条动态的点赞量甚至能影响内容可见度。人们为何执着于“刷赞”?这背后交织的远不止简单的社交互动,而是心理需求、社会规则与算法逻辑共同编织的复杂网络。

点赞的本质,是社交认同的即时反馈。从心理学角度看,人类天生渴望被认可,这种需求在社交媒体中被放大。当用户发布内容后,每一次点赞都像一次“社会投票”,传递着“我看见你了”“我认同你”的信号。对许多个体而言,点赞数直接关联自我价值感——一条零赞的动态可能引发“我是不是不够好”的自我怀疑,而瞬间增长的点赞则能带来短暂的满足与愉悦。这种即时反馈机制,恰好契合了现代人快节奏下的心理需求:无需深度沟通,只需一个点击,就能完成一次低成本的情感联结。

社会比较理论为“刷赞”行为提供了更深层解释。美国社会学家库利提出的“镜中我”概念指出,个体的自我认知源于他人的反馈。在社交媒体中,点赞数成为最直观的“镜子”。人们下意识地将自己的点赞数与他人比较,当发现自己的动态“赞数不如朋友”时,焦虑感便油然而生。这种比较催生了“刷赞”的动机:通过人为增加点赞量,维持自己在社交圈中的“人设”,避免因“数据不好看”而被边缘化。尤其对青少年而言,点赞数甚至成为衡量社交地位的隐性指标,这种群体压力进一步强化了刷赞行为的普遍性。

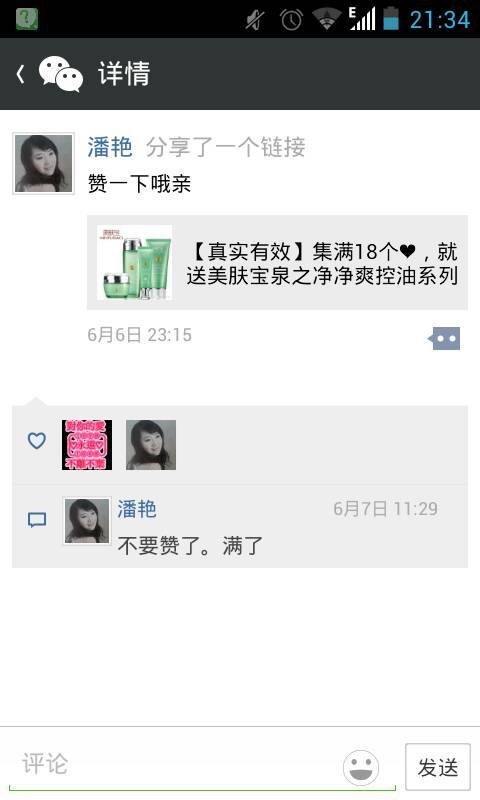

算法逻辑无形中为刷赞行为提供了“合理性”。主流社交平台的推荐机制往往以互动数据为核心指标,高点赞内容更容易获得流量倾斜。这意味着,点赞量不仅是“受欢迎”的象征,更直接影响内容的传播范围。对内容创作者而言,刷赞成了一种“生存策略”——一条动态的初始点赞量越高,算法就越可能将其推送给更多用户,形成“马太效应”。这种“点赞-流量-变现”的闭环,让刷赞从个人行为演变为一种集体选择:无论是自媒体博主还是企业账号,都在有意无意地参与这场“数据竞赛”,刷赞成为获取商业价值的捷径。

商业价值的驱动让刷赞行为进一步异化。在流量经济的语境下,点赞数直接转化为经济收益:高赞账号更容易吸引广告合作,带货主播的点赞量甚至成为品牌方评估合作价值的标准。催生了庞大的“刷赞产业链”:从人工点赞到机器刷量,从真实账号模拟互动到虚假数据注水,灰色产业以低成本满足个体与机构对“数据繁荣”的需求。这种异化导致社交平台的内容生态被污染:真实的声音被淹没在虚假的点赞泡沫中,用户逐渐难以分辨内容的真实价值,社交信任被逐渐侵蚀。

刷赞现象的背后,还隐藏着数字时代的孤独感。在快节奏的现代生活中,人们通过社交媒体寻求“连接感”,却往往陷入“点赞之交”的浅层互动。一个点赞的成本极低——无需思考,无需付出情感,却能营造出“很多人关心我”的幻觉。这种低成本、高回报的情感替代品,让越来越多的人沉迷于刷赞带来的虚拟满足,却忽视了现实中深度社交的重要性。当人们习惯用点赞数衡量人际关系时,真实的情感连接便在数字泡沫中逐渐稀释。

值得警惕的是,刷赞行为的泛滥正在重构社交规则。当“点赞数”成为衡量内容价值的唯一标准,创作者便可能放弃深度思考,转而迎合大众偏好,生产“流量密码”式内容。这种“为赞而创”的逻辑,导致社交媒体充斥着同质化、低质化的信息,用户的审美与判断力也在潜移默化中被削弱。更严重的是,刷赞行为可能引发心理依赖:当个体过度关注虚拟点赞带来的反馈,便可能忽视现实生活中的成就与认可,形成“数字成瘾”。

面对刷赞现象的复杂动因,简单的道德批判或许并非解方。我们需要反思的是:在数字社交中,我们究竟渴望通过点赞获得什么?是被看见的渴望,还是被认可的焦虑?是真实的情感联结,还是虚拟的数据繁荣?或许,回归社交的本质——用真诚取代表演,用深度互动替代浅层点赞,才是对抗刷赞异化的根本路径。毕竟,真正值得被点赞的,从来不是那个刻意迎合的数字,而是那个在真实生活中用力发光的自己。