九零后为什么刷赞?这个问题看似简单,背后却藏着数字时代社交逻辑、代际心理特征与技术环境共同塑造的复杂图景。当我们看到朋友圈里九零后频繁刷新动态等待点赞,或是为了凑齐“九宫格赞数”反复修改文案时,不能简单将其归因于“虚荣心”——这种行为实则是一面镜子,照见了他们在快速变迁的社会中如何通过“点赞”这一微小动作,构建自我认同、维系社交关系、应对现实焦虑。

算法的“点赞陷阱”:技术机制如何驱动刷赞行为

九零后作为互联网原住民,从QQ空间到微信朋友圈,再到抖音小红书,社交媒体早已深度嵌入他们的生活。而平台算法的精心设计,正是“刷赞”行为的隐形推手。以微信为例,“点赞”功能被置于评论上方,视觉优先级极高;朋友圈动态的“点赞数”以醒目数字显示,未被点赞的内容则被折叠在“三天可见”或“部分可见”的角落。这种设计本质上是一种“反馈激励”:用户发布动态后,点赞带来的即时多巴胺分泌会强化“发布-获得点赞”的行为链条,形成“上瘾机制”。

更关键的是,算法会根据点赞数据推荐内容——一条动态获得越多赞,就越可能被推送到更多人的首页,形成“马太效应”。九零后深谙此道:一条精心制作的旅行vlog、一张加班后的深夜自拍,或是“九宫格美食”配文“今天也是努力干饭的一天”,其背后都藏着对“流量曝光”的潜在期待。当点赞数成为衡量内容“受欢迎度”的量化指标,刷赞便从无意识行为演变为有意识的“社交运营”。他们或许不会承认自己“在乎点赞”,但手指划过屏幕时,总会下意识留意那个数字的变化——算法早已将“被看见”的需求,刻进了他们的社交本能。

自我认同的“量化指标”:点赞如何成为价值的镜子

“九零后为什么刷赞?”的核心答案,或许藏在他们对“自我价值”的渴求中。与父辈“集体主义”下的价值实现不同,九零后在市场经济浪潮中成长,更倾向于通过“个体成就”定义自我。而社交媒体的虚拟空间,恰好为他们提供了“低成本展示自我”的舞台。点赞数、评论数、转发数,这些冰冷的数字,在九零后眼中却成了“被认可”的具象化证明。

比如,刚入职场的九零后发一条“搞定第一个项目”的动态,获得的不仅是朋友的祝福,更是对“工作能力”的肯定;宝妈分享“宝宝第一次走路”的视频,点赞数越多,越能感受到“育儿价值”被看见。甚至有人会计算“人均点赞数”——如果一条动态只有父母点赞,而同事朋友寥寥,便会下意识反思“是不是内容不够有趣”或“是不是社交圈出了问题”。这种将“自我价值”与“点赞数据”绑定的倾向,本质上是数字时代对“社会认同”的焦虑投射:当现实中的评价体系模糊(比如职场晋升、家庭角色),线上的点赞数便成了最直观的“价值刻度尺”。

更值得玩味的是,九零后的“刷赞”行为中藏着“选择性展示”的智慧。他们不会给领导点赞的“深夜吐槽”设为“仅自己可见”,却会为精心修过的“职场精英照”期待满屏赞——这种“表演式自我”,既是对现实压力的缓冲,也是对理想自我的投射。点赞数越多,越能证明“我活成了别人羡慕的样子”,哪怕这种“样子”只是镜头下的幻象。

社交资本的“轻量级货币”:点赞如何维系人际关系

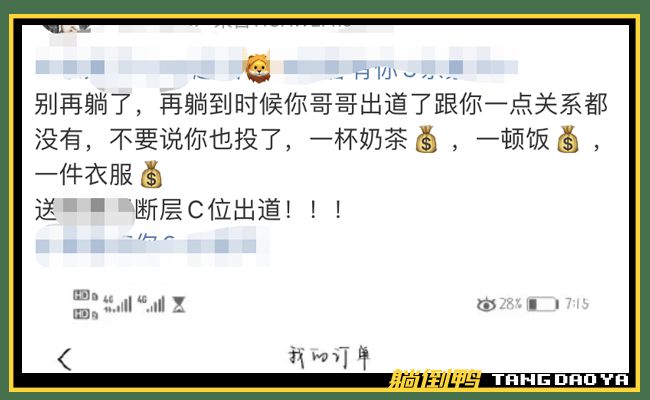

“九零后为什么刷赞?”还与他们对“社交资本”的理解密切相关。在社会学中,“社交资本”指通过人际关系网络获得的资源,而九零后将“点赞”视为这种资本的“轻量级货币”——它成本低(只需点一下)、见效快(对方能立即收到提醒)、适用广(从同事到远房亲戚都能用)。

职场中,给领导的“季度总结”动态点赞,是“刷存在感”的隐形技巧;给同事的“项目成功”动态评论“太棒了,学到了!”,再顺手点个赞,能迅速拉近距离。甚至在家庭群里,九零后也会给父母转发的养生文章点赞——这不仅是“孝顺”的体现,更是对“家庭情感连接”的维系。与父辈“请客吃饭”“送礼”等重社交资本投入不同,九零后更倾向于用“点赞”这种“零成本”方式,维持庞大社交网络的“弱关系”。

有趣的是,九零后的“刷赞”行为中藏着“人情债”的平衡逻辑。今天你给我点了10个赞,明天我回赞15个,这种“点赞互惠”成了社交关系的“润滑剂”。如果有人长期“只看不赞”,便会被默认为“关系生疏”。这种基于算法的社交礼仪,看似机械,实则是九零后在快节奏生活中对“情感维系”的简化处理——毕竟,比起长篇大论的评论,一个点赞既能表达“我看见了”,又不会给对方造成回复压力。

代际焦虑的“情绪出口”:刷赞如何缓解现实压力

九零后成长于中国经济的“黄金时代”,却也是“内卷”与“不确定性”最强烈的代际。房价高企、职场竞争、婚育压力……现实中的焦虑让他们渴望在虚拟世界寻找“掌控感”。而“刷赞”恰好提供了一种“即时反馈”的情绪出口:发布动态后,看着点赞数从个位数涨到三位数,那种“被需要”“被喜欢”的感觉,能短暂缓解现实中的挫败感。

比如,加班到凌晨的九零后发一条“打工人永不认输”的自拍,获得的点赞越多,越能感受到“我不是一个人在战斗”;失恋后发一条“感谢过去,奔赴未来”的文案,朋友的点赞评论成了“情感支持”的替代品。甚至有人会将“刷赞”作为一种“自我疗愈”——翻看过去的高赞动态,仿佛在提醒自己“你曾经也被很多人喜欢过”,从而增强面对现实的勇气。

但这种“情绪出口”也暗藏风险。当九零后过度依赖点赞获得价值感,便会陷入“数据焦虑”:一条动态发布后半小时赞数不足10,便忍不住反复刷新;看到别人“999+”的点赞,又会下意识比较“是不是我不够好”。这种被算法放大的“社交比较”,反而加剧了他们的心理压力——刷赞本是为了缓解焦虑,却可能成为新的焦虑来源。

健康社交的“理性回归”:从“刷赞”到“真互动”

九零后为什么刷赞?算法的驱动、自我认同的需求、社交资本的维系、代际焦虑的出口,多重因素交织下,这一行为成了数字时代的“社交刚需”。但值得反思的是,当点赞沦为“数字游戏”,其背后的情感温度正在消解——为凑赞数而发布的“摆拍动态”,不如一条真诚的朋友圈;机械的“点赞回赞”,不如一句走心的评论。

对九零后而言,或许该学会与“刷赞”和解:不必因点赞数少而自我否定,也不必为追求高赞而活成“人设”。毕竟,社交的本质是“情感连接”,而非“数据竞赛”。真正的价值,从来不是朋友圈的点赞数,而是现实中那些愿意陪你深夜撸串、在你低谷时伸出援手的朋友;真正的认同,也无需通过点赞证明,而是当你成为更好的自己时,自然会吸引同频的人。

九零后的刷赞行为,终究是这个时代的一面镜子——它照见了数字技术对人的重塑,也照见了年轻一代在传统与现代、虚拟与现实之间的挣扎与成长。而未来,当算法逐渐优化、社交礼仪回归理性,或许“刷赞”会从“焦虑来源”变成“纯粹的善意表达”:一个点赞,不再是“被看见”的证明,而是“我看见了你的闪光”的温柔注脚。