刷视频时你都会习惯性点赞?这背后藏着一套精密的行为逻辑与时代症候。当指尖在屏幕上轻点,那个向上的箭头早已超越“喜欢”的原始含义,成为数字时代最普遍的社交货币与心理反射。这种看似无意识的动作,实则是心理机制、平台算法与社会文化共同编织的行为网络,值得我们拆解其中的深层逻辑。

即时反馈的快感陷阱,正在重塑行为本能。点赞操作的成本极低——只需0.1秒的点击,却能带来即时的多巴胺奖励。平台深谙此道:当你点赞后,按钮会瞬间变色、数字实时跳动,甚至伴随轻微的震动反馈,这种“即时满足”的设计,完美复刻了斯金纳箱中的强化实验。每一次点赞都是一次微小的“奖励”,久而久之,大脑将“刷视频—点赞”关联为固定行为模式,无需思考便自动执行。更关键的是,点赞后的“社交可见性”进一步强化了这种行为:创作者收到通知、其他用户看到你的赞,这种潜在的“被看见”需求,让点赞从单向表达变成了双向互动的起点。心理学中的“操作性条件反射”在此体现得淋漓尽致——无需刻意练习,习惯便在无数次“点击—奖励”的循环中固化,成为刷视频时的肌肉记忆。

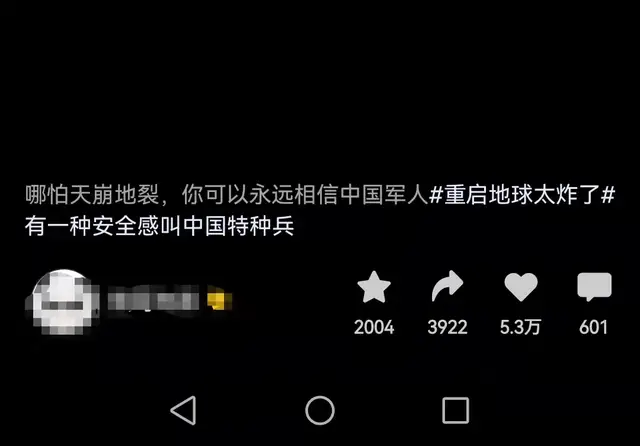

算法的精准驯化,让点赞成为内容筛选的“代理决策”。短视频平台的推荐算法本质上是“用户行为的数据奴隶”,而点赞是最直接的质量信号。当你习惯性点赞某类内容(如萌宠、美食、知识科普),算法会迅速捕捉到这一偏好,持续推送同质化内容,形成“信息茧房”。这种闭环一旦形成,用户会陷入“刷到喜欢的内容—点赞—获得更多同类内容—继续点赞”的循环,点赞逐渐从“主动选择”异化为“被动跟随”。更隐蔽的是,算法会通过“点赞权重”优化内容排序:高赞视频会获得更多流量,创作者为了迎合算法,会刻意设计“易点赞”的内容——15秒的爽点前置、情绪化的标题、强共鸣的文案,这些内容无需深度思考,只需简单点赞即可完成“互动仪式”。久而久之,用户习惯了用点赞代替深度思考,将“点赞”等同于“有价值”,而忽略了内容的真实质量。

社交货币的隐形价值,让点赞成为数字身份的“通行证”。在社交媒体时代,点赞早已超越内容本身,成为构建社交关系的“轻量级工具”。当你给朋友的视频点赞,传递的是“我在关注你”的信号;给陌生人的优质内容点赞,则是“我认同你的价值观”的表达。这种低成本、低门槛的互动,让人际连接变得高效而模糊。尤其对于Z世代而言,点赞偏好直接塑造了“数字人设”——经常点赞旅行视频的人,会被贴上“热爱生活”的标签;频繁点赞知识类内容的人,则可能被视为“上进好学”。这种“标签化”需求,反过来驱动用户通过点赞强化个人形象,形成“点赞—人设认同—继续点赞”的循环。更微妙的是,点赞还承载着社交补偿心理:当用户现实中缺乏表达机会时,通过点赞获得“被需要”的满足感,缓解孤独感。

内容生产的“点赞导向”,正在重塑创作生态的底层逻辑。当点赞成为衡量内容价值的唯一标尺,创作便陷入“流量至上”的异化。为了获得更多点赞,创作者不得不放弃深度思考,转而追逐“爆款公式”:3秒抓眼球、15秒高潮迭起、30秒完成情绪调动。这种“短平快”的内容模式,虽然迎合了点赞的即时性需求,却牺牲了信息的完整性与思想的深度。更值得警惕的是,“点赞焦虑”正在蔓延——创作者为了数据不断调整内容方向,甚至购买“虚假点赞”维持热度,导致平台生态充斥着同质化、低质化的内容。而用户长期浸泡在这种“点赞导向”的内容中,也逐渐丧失了批判性思维,将“高赞”等同于“正确”,将“流行”等同于“有价值”。

打破习惯性点赞的惯性,需要重建“数字互动的理性”。面对这套精密的行为网络,我们并非无能为力。首先,要意识到“点赞”的局限性——它只是情感表达的初级形式,真正的共鸣需要更深入的互动,比如评论、转发,甚至线下的真实交流。其次,可以定期“清理”关注列表,减少算法茧房的束缚,主动探索不同类型的内容,避免被单一偏好裹挟。更重要的是,培养“慢思考”的习惯:在点赞前问自己“我真的认同这个内容吗?”“它是否值得被更多人看见?”,让每一次点赞都成为真实意愿的表达,而非无意识的动作。

当我们下次在屏幕上划过时,不妨停顿半秒:这一次点赞,是真实的共鸣,还是被算法驯化的惯性?这种自我觉察,或许是我们在信息洪流中保持独立思考的第一步。毕竟,点赞的权力永远在我们手中——用还是不用,如何用,决定了我们是数字时代的被动参与者,还是主动的塑造者。