在社交媒体运营中,互赞行为是否算作刷赞?这一问题常引发争议。互赞本质上是一种基于真实互动的点赞交换,而刷赞则是通过虚假手段操纵数据,两者存在本质区别。本文将从概念界定、价值分析、应用场景及趋势挑战等角度,深入探讨互赞与刷赞的界限,帮助用户和平台厘清其本质差异。

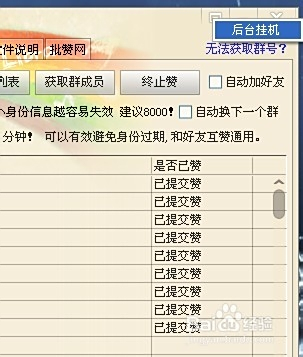

互赞,即用户间互相点赞的行为,通常源于社交平台的“点赞互惠”机制。用户通过主动点赞他人内容,期待获得回赞,形成良性互动循环。这种行为在朋友圈、微博等平台普遍存在,其核心在于真实参与感。相比之下,刷赞行为则涉及使用机器人或人工批量点赞,完全脱离内容质量,纯粹为数据造假。互赞强调双向沟通,刷赞则单方面操纵算法,破坏生态平衡。理解这一区别,是评估其价值的基础。

互赞的价值在于促进社区建设和用户粘性。在社交媒体生态中,点赞互惠能增强用户间的信任关系。例如,内容创作者通过互赞获取初始曝光,吸引更多自然流量,形成“点赞交换”的良性循环。这种互动不仅提升参与度,还鼓励优质内容生产,因为用户知道真实反馈会被认可。研究显示,互赞行为能增加用户留存率,尤其在垂直社群中,如摄影爱好者群组,互相点赞能激发创作热情。相反,刷赞虽短期提升数据,但长期损害平台公信力,导致用户对内容真实性产生质疑。

然而,互赞的边界模糊性带来了挑战。随着平台算法升级,互赞可能被误判为刷赞。例如,微信或抖音的推荐系统优先考虑用户行为模式,频繁互赞可能触发“异常检测”,被归类为点赞操纵。这引发伦理困境:用户是否应限制互赞频率以避免误伤?平台需优化算法,区分真实互动与虚假点赞,否则可能扼杀社区活力。同时,互赞的过度依赖可能导致内容质量下降,用户为获取回赞而发布低质信息,偏离社交媒体的核心价值。

应用场景中,互赞在个人品牌和企业营销中扮演双重角色。对个人用户而言,互赞是低成本社交策略,尤其在Instagram或小红书,通过点赞互惠快速积累粉丝。对企业而言,互赞可结合内容营销,如品牌活动鼓励用户点赞交换,提升品牌曝光。但应用时需警惕合规风险,避免触碰平台规则。例如,Facebook明确禁止批量点赞,互赞若涉及自动化工具,则可能被视为刷赞行为。因此,用户应倡导“真实互赞”,即基于内容质量的互动,而非机械交换。

趋势显示,互赞行为正面临更严格的监管。随着社交媒体平台强化数据真实性,如TikTok引入“点赞真实性”标签,互赞的生存空间被压缩。未来,AI技术可能更精准识别互赞与刷赞,通过分析用户行为模式,如点赞时间间隔和内容相关性,区分良性互动与操纵。这对用户提出更高要求:互赞需更注重质量,避免沦为数据游戏。同时,平台应提供透明度工具,帮助用户理解互赞机制,减少误判。

挑战在于如何平衡互赞的积极影响与潜在风险。一方面,互赞能缓解社交媒体的“冷启动”问题,新用户通过互赞快速融入社区。另一方面,互赞可能滋生“点赞文化”,导致用户沉迷于数据指标,忽视内容深度。例如,在职场社交平台如LinkedIn,互赞若过度,可能掩盖专业价值,引发信任危机。因此,用户需自律,将互赞视为辅助手段,而非核心目标;平台则应引导用户关注内容质量,通过算法奖励真实互动。

综上所述,互赞不应简单等同于刷赞行为,它基于真实互动,而刷赞是虚假操纵。用户应倡导互赞的积极价值,如促进社区连接,同时避免数据依赖。平台需优化算法,区分良性互动与操纵,维护生态健康。在数字时代,互赞的合理应用能提升社交媒体体验,但唯有坚守真实性,才能实现可持续的社交生态。