签名v8刷赞,这个带着技术神秘感的词汇,近年来频繁出现在社交媒体运营与数字营销的灰色讨论中。它并非平台官方功能,而是通过特定技术手段绕过内容平台审核机制,批量伪造用户点赞数据的工具。要理解其本质,需从“签名”“v8”“刷赞”三个关键词的底层逻辑拆解——这不仅是技术层面的对抗,更是数字生态中数据真实性与商业利益冲突的缩影。

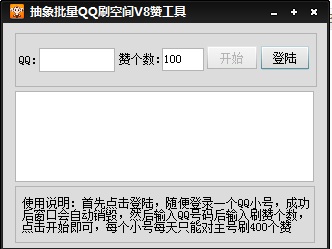

在互联网技术语境中,“签名”通常指数据传输过程中的身份认证与完整性校验,类似“数字身份证”,用于验证请求来源的合法性。而“签名v8”中的“v8”则指向特定版本的签名算法或协议,可能是对早期版本漏洞的利用或迭代,具备更强的隐蔽性和批量处理能力。“刷赞”则是核心行为,即通过非自然手段增加内容的点赞数量,制造高互动的虚假繁荣。三者结合,意味着签名v8刷赞并非简单的“水军”操作,而是技术驱动的系统性数据造假,其复杂性与隐蔽性远超传统人工刷赞。

签名v8刷赞的技术原理,核心在于对平台API接口的逆向解析与算法复现。正常用户点赞需通过客户端发起请求,服务器验证用户身份与操作真实性;而签名v8技术则通过模拟客户端请求,伪造包含“签名”参数的交互指令,使服务器误判为真实用户操作。其实现过程大致可分为三步:首先,通过抓包工具捕获正常点赞请求的数据包,分析其中的签名生成规则——这可能涉及加密算法(如MD5、RSA)、时间戳校验、设备指纹绑定等参数;其次,基于分析结果编写脚本或开发工具,复现签名生成逻辑,并批量构造虚假点赞请求;最后,通过代理IP池、设备模拟等技术规避平台风控系统的异常检测。值得注意的是,“v8”版本往往针对平台的安全升级迭代,比如早期签名算法可能仅依赖固定密钥,易被破解,而v8版本可能引入动态参数(如用户行为序列、设备硬件特征),使得伪造的签名更贴近真实用户行为模式,增加识别难度。

从应用场景看,签名v8刷赞主要服务于三类需求:商业推广、个人账号包装与灰色产业链。商家或MCN机构为快速提升产品曝光,常通过刷赞打造“爆款”假象,吸引自然流量算法推荐;个人创作者则利用伪造点赞数据伪造影响力,在接洽广告商时抬高报价,形成“数据泡沫”;更灰色的是,部分技术团队将其打包成“SaaS服务”,以“快速起号”“权重提升”为噱头,向缺乏技术认知的用户兜售工具或代刷服务,形成从技术开发到变现的完整链条。这种操作虽能短期制造数据繁荣,却本质是“饮鸩止渴”——虚假流量无法转化为实际转化,一旦被平台识别,轻则数据清零、限流,重则封禁账号,得不偿失。

签名v8刷赞的泛滥,正面临平台反制与技术迭代的双重挑战。主流平台已建立多维度风控体系:在行为层面,通过分析点赞频率(如短时间内集中点赞)、用户画像(虚假账号的活跃度与关注关系异常)、设备特征(同一IP批量操作)等数据,识别异常模式;在技术层面,平台持续升级签名算法,引入动态密钥、行为序列校验、机器学习风控模型,使得伪造请求的“签名”与真实行为的偏差被精准捕捉。例如,某短视频平台近期推出的“互动质量评分”机制,不仅统计点赞数量,更分析点赞用户的停留时长、评论相关性等深度行为,使得纯数据刷赞的权重大幅降低。此外,法律风险也在倒逼行业规范,《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》明确禁止数据造假,若刷赞行为涉及商业欺诈(如虚假宣传、刷单炒信),还可能面临市场监管部门的行政处罚。

更深层的反思在于,签名v8刷赞的兴起,本质是流量经济下“数据至上”评价体系的畸形产物。当“点赞数=价值”成为单一标准,创作者与运营者便急于通过技术手段“走捷径”,却忽视了内容质量与用户粘性的长期价值。事实上,平台算法已逐步优化权重机制,自然互动(评论、转发、收藏、关注)的权重远高于纯点赞,刷赞带来的虚假流量难以转化为实际商业价值。真正可持续的路径,始终是深耕内容创作,通过真实共鸣积累用户信任——那些无需技术伪装的“赞”,才能真正沉淀为账号的长期资产。

技术本身无善恶,签名v8刷赞的兴衰,映射的是数字生态对真实性的回归需求。对于行业参与者而言,与其在灰色地带冒险,不如将精力投入内容创新与用户运营——毕竟,在算法与规则不断迭代的时代,真正有价值的“赞”,永远来自真实的内容共鸣与用户认可。