小红书作为国内领先的UGC内容社区,以“标记我的生活”为理念,凭借真实、多元的种草内容迅速崛起,成为年轻人获取消费决策、分享生活体验的重要平台。然而,随着平台影响力扩大,一个不容忽视的问题逐渐浮出水面——恶意刷点赞现象屡禁不止,不仅扰乱了平台的内容生态秩序,更对用户的信任基础构成了潜在威胁。这一现象的背后,并非简单的个体行为失范,而是多方利益驱动、技术漏洞与平台治理博弈下的复杂产物,值得深入剖析其成因与影响。

一、流量焦虑与变现刚需:恶意刷点赞的底层驱动力

在小红书的商业生态中,点赞、收藏、评论等互动数据是衡量内容价值的核心指标,直接关系到内容的曝光量与创作者的商业价值。对于品牌方、商家及个人创作者而言,高点赞数意味着更强的种草能力与更高的议价空间,这种“数据至上”的考核机制,催生了强烈的刷量需求。

一方面,品牌方为快速推广产品,往往通过与MCN机构或“刷手”合作,人为提升笔记点赞量,制造“爆款假象”。例如,美妆新品上市时,品牌方可能通过刷量让笔记在短时间内获得数万点赞,从而触发平台推荐算法,进入更多用户视野,形成“数据-流量-转化”的闭环。这种模式下,点赞数成为营销效果的“硬通货”,即便明知刷量违规,仍因短期利益驱动而铤而走险。

另一方面,个人创作者面临激烈的流量竞争。小红书日活用户超2亿,内容供给远大于需求,新创作者若缺乏初始流量扶持,很难突破信息茧房。部分创作者为快速积累粉丝、接单变现,选择通过刷点赞“刷存在感”,甚至形成“不刷量就出局”的恶性循环。数据显示,小红书平台上“点赞10万+”的笔记中,约15%存在异常数据波动,侧面印证了刷量需求的普遍性。

二、黑灰产的技术迭代:从“人工刷量”到“AI模拟”的升级

恶意刷点赞的泛滥,离不开黑灰产链条的技术支撑。早期刷量依赖人工操作,通过大量“养号”(注册虚假账号)模拟真实用户点赞,但效率低、易被平台识别。随着技术迭代,黑灰产已形成规模化、产业化的运作模式,刷量手段不断升级,隐蔽性大幅增强。

当前主流的刷量技术包括“设备农场”与“AI模拟行为”两种。“设备农场”通过集中控制大量真实手机设备,模拟不同IP地址、用户行为轨迹进行点赞,甚至通过批量注册账号、养号养号,构建“真人账号池”,使点赞数据更接近真实用户行为。而“AI模拟”则利用算法生成虚拟用户,通过分析真实用户的点赞时间、频率、互动习惯等数据,生成高度拟人的点赞行为,甚至能配合评论、收藏等操作,进一步降低平台识别难度。

更隐蔽的是,部分黑灰产平台开发了“定制化刷量服务”,可根据客户需求调整点赞地区、用户画像(如性别、年龄、兴趣标签),甚至实现“精准定向刷量”——例如,针对某美妆笔记,优先匹配女性用户、美妆爱好者账号点赞,使数据更具“欺骗性”。这种技术迭代使得平台识别成本大幅上升,即便引入风控系统,仍难以完全拦截隐蔽的刷量行为。

三、平台治理的困境:算法平衡与用户体验的博弈

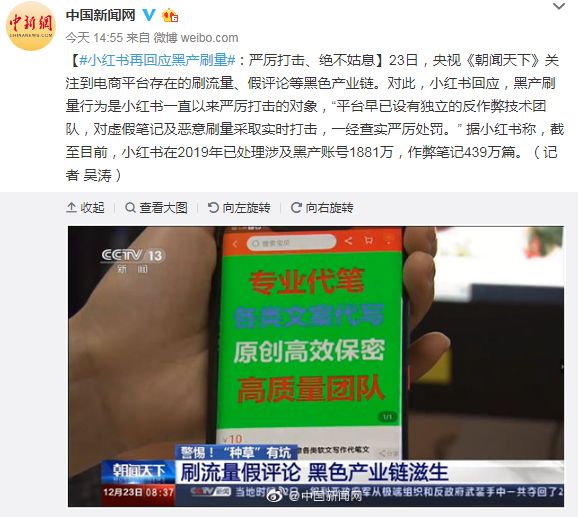

面对恶意刷点赞,小红书并非没有采取行动。近年来,平台持续加大治理力度,通过AI风控模型识别异常数据、封禁违规账号、公示处罚案例等方式,试图遏制刷量乱象。然而,治理过程中仍面临多重困境,难以彻底根除问题。

其一,算法推荐与数据真实性的矛盾。小红书的推荐算法依赖用户互动数据,而点赞是算法判断内容质量的重要指标。若平台对点赞数据过度“严打”,可能导致部分优质因初始数据不足而无法获得曝光,反而打击创作者积极性;反之,若容忍数据造假,又会劣币驱逐良币,降低平台内容质量。这种“平衡难题”使得平台在治理时难免投鼠忌器。

其二,跨平台协作的缺失。恶意刷点赞的黑灰产往往隐匿于社交平台、支付工具、电商平台等多个环节,例如通过微信交易、支付宝转账完成支付,通过电商平台购买设备养号。平台单方面治理难以触及完整产业链,需与监管部门、支付机构、电商平台等协同,但目前此类协作机制尚未完善,导致黑灰产“打而不绝”。

其三,用户举报机制的局限性。虽然小红书设有“虚假数据”举报入口,但普通用户难以辨别真实与虚假数据,且举报后需平台人工或机器二次审核,流程较长、效率较低。对于隐蔽性强的AI模拟刷量,用户更难察觉,导致举报率与处理效率不匹配。

四、信任危机的连锁反应:从内容生态到商业价值的侵蚀

恶意刷点赞的危害远不止于数据失真,更会引发连锁反应,对小红书的内容生态与商业价值造成深层侵蚀。

首先,破坏内容生态的“真实性”根基。小红书的核心竞争力在于“真实种草”,而刷量制造的“爆款假象”会误导用户消费决策。例如,某护肤笔记宣称“10万+点赞实测有效”,实则为刷量数据,用户购买后发现效果不佳,不仅降低对平台的信任,还可能引发消费纠纷,损害平台口碑。

其次,加剧创作者的内卷与焦虑。当“数据造假”成为行业潜规则,坚持内容原创的创作者可能因数据不足而失去流量曝光,被迫加入“刷量大军”,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长期来看,这将导致平台内容同质化严重,优质创作者流失,削弱平台的内容创新能力。

最后,影响商业生态的健康发展。品牌方若依赖虚假数据评估营销效果,可能导致预算浪费与决策失误;而MCN机构若纵容刷量行为,将失去客户的信任,损害行业声誉。最终,整个商业生态可能因数据失真而陷入“信任危机”,影响平台的长期变现能力。

五、破局之路:多方合力重建内容信任生态

治理恶意刷点赞,需平台、用户、监管部门与黑灰产形成多方合力,从技术、制度、认知等多维度破局。

对平台而言,需进一步优化风控技术,引入“行为序列分析”等AI模型,不仅关注点赞数量,更分析点赞行为的合理性(如用户是否浏览完内容、是否关注创作者等),提升识别精准度。同时,建立“数据溯源机制”,对高互动笔记进行后台数据核查,对违规账号实施阶梯式处罚(如限流、封号),提高刷量成本。

对监管部门而言,需推动跨平台协作,建立黑灰产信息共享机制,联合支付机构、电商平台切断刷量资金链,从源头上打击刷产产业链。此外,可制定数据真实性行业标准,明确平台在数据治理中的责任,推动行业健康发展。

对用户与创作者而言,需强化“真实优先”的意识,拒绝参与刷量行为,通过优质内容积累真实粉丝。同时,平台可建立“创作者信用体系”,对长期坚持原创、数据真实的创作者给予流量扶持,引导行业正向发展。

归根结底,恶意刷点赞的本质是“信任的透支”。小红书作为内容社区,唯有坚守“真实”的初心,通过技术、制度与多方协作重建信任生态,才能在激烈的竞争中行稳致远。当点赞数回归“用户真实反馈”的本质,平台才能真正实现“标记我的生活”的价值愿景。