代刷名片赞真的有效吗?这是许多职场人和商务人士在社交平台运营中反复追问的问题。随着职场社交竞争加剧,名片点赞量逐渐成为衡量“人脉价值”的直观指标,催生了代刷名片赞的灰色产业链。然而,这种看似便捷的“捷径”,真能为个人或企业带来实质性收益吗?答案或许藏在表象与现实的鸿沟之中。

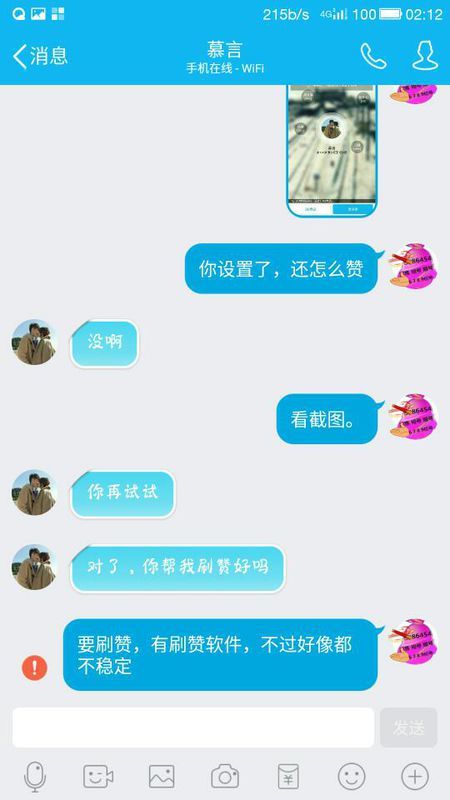

代刷名片赞的核心逻辑,是通过人工或机器批量操作,快速提升个人名片、企业主页或商务动态的点赞数,旨在营造“高人气”“高认可”的假象。用户选择代刷,往往出于两种动机:一是希望在新人脉初次接触时,用高点赞量快速建立专业形象;二是满足平台算法偏好——部分社交平台会将互动量作为内容推荐的重要依据,高点赞可能带来更多曝光。从表面看,代刷似乎解决了“数据不够亮眼”的痛点,但深入分析便会发现,这种“有效”仅停留在数据层面,与真正的社交价值相去甚远。

点赞量≠信任度,数据泡沫难换真实机会。商务场景中,名片赞的本质是“信任背书”,但虚假点赞无法转化为实际信任。试想,一位潜在合作伙伴看到你的名片有1000个赞,却点开动态后发现评论寥寥无几,甚至点赞账号多为陌生头像、无任何社交关联,这种“数据繁荣”反而会引发质疑:这些赞是真实认可,还是花钱买来的?在注重长期关系的商务领域,一次虚假的数据堆砌,可能比低点赞量更损害个人信誉。社交心理学研究表明,人类对虚假信号具有天然的敏感度——过度完美的数据往往隐藏着不真实,而适度的“不完美”(如真实但有限的互动)反而更易获得信任。

代刷服务的风险远不止于此。行业乱象下,许多代刷平台为降低成本,使用僵尸号、机器账号或违规手段刷赞,极易触发平台风控机制。一旦被判定为“虚假互动”,轻则限流降权,重则封禁账号,导致长期积累的人脉资源付诸东流。更值得警惕的是,部分代刷平台会窃取用户隐私信息,如好友列表、联系方式等,为后续诈骗埋下隐患。去年某职场社交平台就曾通报,因用户使用代刷服务导致超10万条隐私数据泄露,最终引发多起“精准诈骗”事件。这种“捡了芝麻丢了西瓜”的操作,让代刷的“成本”远超表面价格。

用户对“点赞量”的过度依赖,本质是对社交价值认知的偏差。在算法时代,人们容易陷入“数据崇拜”,将互动量等同于影响力,却忽略了社交网络的核心是“人”而非“数”。真正有价值的名片,从来不是靠点赞堆砌出来的,而是靠持续的内容输出、真诚的人际互动和专业的行业积累。例如,某金融行业从业者坚持每周分享市场分析,虽点赞量不如“代刷大户”,但吸引的都是精准客户,最终通过真实互动促成多笔合作。这种“低数据高转化”的案例,恰恰证明了:社交价值的核心是“连接质量”,而非“数据数量”。

从行业趋势看,随着平台对虚假数据的打击力度加大,代刷名片赞的“生存空间”正在被压缩。主流职场社交平台已引入AI算法,通过分析用户行为路径、互动真实性等维度,识别异常点赞行为,违规账号将面临严厉处罚。同时,用户的审美也在升级——年轻一代职场人更看重“内容深度”而非“数据光鲜”,虚假点赞的“滤镜”正在褪色。当平台规则与用户认知共同向“真实性”倾斜,代刷服务的“有效性”注定是昙花一现。

那么,放弃代刷捷径,如何真正提升名片价值?答案其实很简单:回归社交本质。一方面,深耕内容输出,通过分享行业见解、解决实际问题,让名片成为“专业IP”的载体;另一方面,主动拓展人脉,通过线下活动、社群互动建立真实连接,让每一次点赞都来自真诚的认可。例如,某创业者坚持每天在社交平台回复至少20条行业相关私信,半年后名片点赞量虽未过千,却积累了大量高质量人脉,企业融资也因此获得关键引荐。这种“慢即是快”的积累,才是社交竞争中的长效机制。

代刷名片赞看似“有效”,实则是用短期数据透支长期信任。在越来越注重诚信的职场生态中,虚假的点赞量无法兑换真实的机会,唯有扎扎实实输出价值、用心经营人脉,才能让名片成为真正有分量的“社交敲门砖”。与其在数据泡沫中自欺欺人,不如沉下心来做好每一件小事——因为,真正的“有效”,从来不是刷出来的,而是干出来的。