在内容平台流量竞争白热化的当下,“低价赞刷网”作为一种看似便捷的流量捷径,正吸引着大量个人创作者与中小商家。然而,当我们剥离“点赞数飙升”的表象,追问其核心价值时,一个根本性问题浮出水面:低价赞刷网真的有效吗?

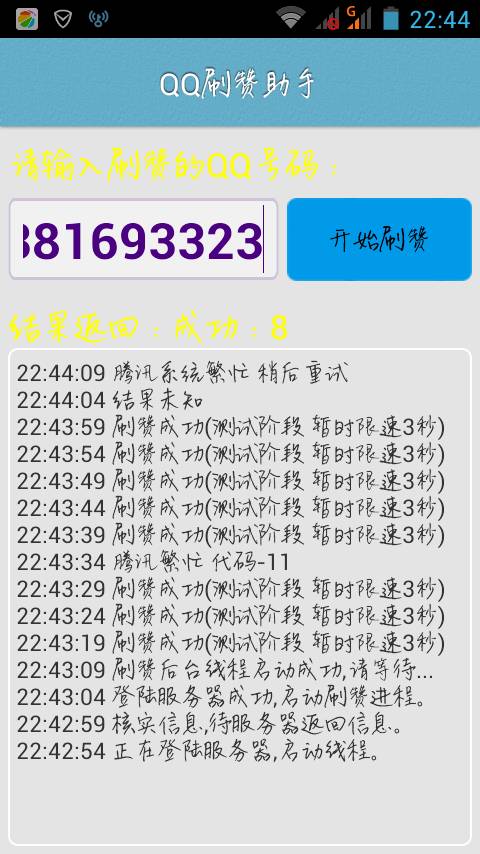

所谓低价赞刷网,通常指第三方服务平台以远低于市场真实互动成本的价格,提供批量点赞、评论、关注等“数据服务”。其运作逻辑依托于“流量幻觉”——通过制造虚假互动数据,提升内容在平台算法中的权重,进而吸引更多自然流量。这类服务在电商平台、短视频平台、社交平台中尤为常见,价格低至0.1元/赞,甚至宣称“秒到账、不降权”,精准击中了创作者对“数据达标”的焦虑。

从短期数据看,低价刷赞确实能快速拉升点赞量,形成“热门内容”的视觉假象。比如一条新发布的视频,通过刷赞可在1小时内突破1万赞,远超自然增长速度,这种“数据成功”容易让创作者产生“内容受欢迎”的错觉。但这种“有效”本质是数据泡沫:平台算法已迭代升级,对异常流量模式具备精准识别能力。例如,同一账号短时间内集中收到大量点赞、且点赞用户多为无动态的“僵尸号”,或点赞时间分布异常(如凌晨3点集中爆发),这类行为会被算法标记为“异常互动”,导致内容难以进入推荐池,甚至触发限流机制。更关键的是,点赞数不等于内容质量,更不等于用户真实认同——一条刷赞10万的内容,可能评论区寥寥无几,甚至出现“内容与数据严重不符”的用户吐槽,反而暴露了内容的真实短板。

更隐蔽的代价在于长期信任损耗。对品牌方而言,虚假互动一旦被用户识破,不仅无法转化实际客户,还会损害品牌公信力。例如某新兴美妆品牌通过刷赞打造“爆款面膜”假象,实际用户使用后反馈平平,最终在社交平台引发“数据造假”争议,销量断崖式下跌。对个人创作者,依赖刷赞会陷入“数据依赖症”:将精力放在“如何刷赞不被发现”而非“如何提升内容质量”,导致创作能力停滞。当平台规则收紧(如2023年某短视频平台清退百万刷赞账号),这类创作者将因缺乏真实流量支撑而被淘汰,陷入“刷赞-涨粉-限流-死亡”的恶性循环。事实上,平台算法的核心逻辑始终是“用户停留时长、互动深度、转发意愿”等真实行为数据,虚假点赞无法改变内容本身的吸引力,更无法替代优质内容带来的自然传播效应。

用户追求“有效”,本质是追求内容传播效果与商业价值。低价刷赞看似解决了“数据焦虑”,却偏离了核心需求:真正有效的流量,应来自内容与目标用户的精准匹配,而非虚假数据堆砌。与其投入资金购买“无效点赞”,不如将资源用于内容优化、用户互动与社群运营。例如知识类创作者可通过“干货内容+评论区答疑”提升用户停留时长,商家可通过“真实用户测评+优惠活动”激发自然转发,这些真实互动不仅能提升算法推荐权重,更能沉淀精准粉丝,实现流量到转化的有效转化。某母婴博主曾尝试刷赞,发现数据虽高但咨询转化率极低;转而专注输出“育儿避坑指南”并积极回复用户留言后,粉丝量虽增长缓慢,但咨询转化率提升40%,商业合作反而更稳定——这正是“真实互动”的价值所在。

归根结底,低价赞刷网的“有效性”是一个伪命题。它或许能在数据层面制造短暂繁荣,却无法转化为实际传播价值与商业回报,反而可能带来长期风险。在内容为王的时代,唯有回归内容本质,用真实价值替代虚假流量,才能实现“有效”的真正内涵——让内容真正触达需要它的人,让数据成为内容的注脚,而非创作的目的。