公众号刷赞会被查吗?这个问题几乎是每个内容运营者都可能纠结过的“灰色地带”问题。随着内容产业的爆发式增长,公众号的点赞数、在看数等互动数据逐渐成为衡量内容价值的重要标尺,也成为品牌方、广告主评估账号影响力的核心指标。在这种背景下,“刷赞”产业链应运而生,从人工点赞到机器批量操作,价格低至几元即可“买”成千上万的赞。然而,这种看似便捷的“数据美化”操作,实则是一场与平台规则的豪赌,而微信的检测机制早已织就了一张无形的数据监控网。

公众号刷赞:从“小技巧”到“产业链”的异化

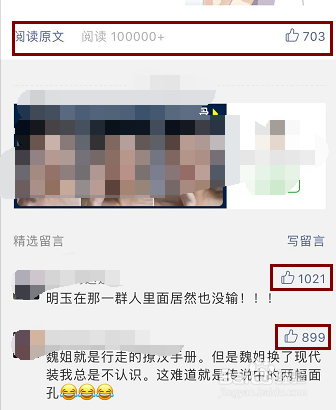

公众号刷赞并非新鲜事物,早期运营者可能通过发动亲友点赞、引导读者点击“在看”等“小技巧”提升数据,此时的互动行为尚在合理范围内。但随着流量竞争白热化,数据造假逐渐演变成规模化、产业化的灰色操作。在某电商平台上,“公众号刷赞”服务明码标价:1000个赞仅需5元,支持“自定义时间分布”“模拟真实用户行为”,甚至承诺“不掉赞”。这些服务背后,是庞大的“流量农场”——通过批量注册虚拟账号、使用模拟器或群控软件,实现短时间内集中点赞,甚至衍生出“刷赞+刷阅读量+刷粉丝”的“套餐服务”。

运营者选择刷赞的动机往往不难理解:一篇10万+的文章,点赞数却只有两位数,会显得内容“冷门”;广告主投放广告时,通常会要求账号提供“平均点赞率”“互动率”等数据,刷赞能暂时“包装”账号价值;部分运营者更是将数据视为“政绩”,用虚假互动营造“爆款假象”,吸引更多关注。但这种“数据注水”行为,本质上是对内容生态的破坏,而微信平台对此的打击从未停止。

微信的“火眼金睛”:从数据维度到行为逻辑的立体检测

“会被查吗”的答案,藏在微信平台的风控逻辑里。作为国内最大的内容平台之一,微信早已构建起一套覆盖“数据-行为-内容”的多维度检测体系,刷赞行为很难逃过其“火眼金睛”。

从数据维度看,异常值是首要突破口。正常内容的点赞数据往往呈现“长尾分布”——发布初期因推送和自然传播快速上升,随后增速放缓,最终稳定在一个合理区间。而刷赞数据则常出现“尖峰状”:短时间内(如1小时内)点赞数激增,远超账号历史平均水平;或点赞率(点赞数/阅读数)异常偏高,例如一篇阅读量5000的文章,点赞数却达2000(正常优质内容点赞率通常低于5%)。此外,点赞用户的“画像一致性”也会触发预警:如果大量点赞账号的注册时间集中在同一时段、头像和昵称高度相似(如“用户12345”“ABC001”),或地域、设备型号高度集中,算法会直接标记为“异常流量”。

从行为逻辑看,“非自然互动”是核心判断标准。真实用户的点赞行为往往伴随“场景化特征”:比如在文章发布后10-30分钟内(通勤、午休等碎片时间)出现高峰,或通过“看一看”“朋友推荐”等渠道进入页面后点赞。而刷赞行为多为“无场景操作”:例如凌晨3点仍出现集中点赞,或点赞用户从未阅读过该账号的历史文章,甚至直接跳过阅读环节、仅通过接口调用完成点赞。微信的算法模型还会分析用户的“行为链路”——真实用户通常先阅读文章、可能评论或转发,再点赞;而刷赞行为往往是“单点操作”,缺乏完整的互动路径,这种“断裂感”会让数据露出马脚。

从内容层面看,“数据与内容的背离”是致命漏洞。一篇内容平平、标题党十足的文章,却突然出现超高点赞量,这种“数据与内容质量不匹配”的情况,会被系统判定为“异常传播”。尤其是当多篇低质内容突然同步出现数据暴涨时,账号可能会被纳入“重点观察名单”,进一步核查其流量来源。

违规的代价:从“数据清零”到“账号死亡”的连锁反应

刷赞被查绝非“小事”,其后果可能远超运营者的预期。微信平台对流量造假的处罚遵循“阶梯式”原则,轻则数据清零,重则账号永久封禁。

最直接的处罚是“数据清洗”。平台一旦检测到虚假点赞,会直接删除对应数据,导致文章的点赞数、在看数“断崖式”下跌。这种“数据泡沫破裂”不仅会让运营者之前的“包装”努力付诸东流,更会让读者和品牌方对账号产生信任危机——毕竟,谁会相信一个“数据注水”的账号能提供真实价值?

更严重的处罚是“功能限制”。对于多次违规的账号,微信可能会限制其“原创声明”“赞赏”“留言”等核心功能,相当于“废掉”了账号的运营能力。若涉及商业变现(如接广告、知识付费),功能限制将直接切断收入来源,让运营者得不偿失。

极端情况下,账号可能面临“永久封禁”。根据《微信公众平台运营规范》,通过“不正当手段(如作弊、刷量、刷赞等)提升账号相关数据的”,情节严重的将永久封禁账号。这意味着运营者长期积累的粉丝、内容、商业资源将全部清零,尤其对依赖账号生存的企业或个人而言,无异于“职业死亡”。

此外,刷赞还可能引发法律风险。若品牌方基于虚假数据与运营者签订广告合同,后期发现数据造假,运营者可能面临“违约赔偿”;若涉及“刷赞平台”的非法经营(如利用技术手段批量注册账号、破坏计算机系统),相关人员还可能承担刑事责任。

为什么还有人铤而走险?认知误区与侥幸心理的背后

尽管风险重重,仍有运营者前赴后继投入“刷赞大军”,背后折射出的是行业生态的焦虑与认知误区。

误区一:“平台管不过来,偶尔刷没关系”。部分运营者认为微信每天处理海量数据,不可能关注到每个账号的“小动作”。但事实上,微信的风控系统早已实现“自动化监测+人工复核”的双轨模式,尤其对粉丝量万级以上的账号,数据波动会被实时监控。所谓“偶尔刷”不过是自欺欺人——只要数据异常,就难逃“被点名”。

误区二:“数据好看就能吸引流量,平台不会深究”。的确,高点赞数能在初期吸引点击,但微信的推荐算法早已加入“用户反馈”维度:如果一篇高点赞文章的“读完率”“分享率”“评论率”极低,算法会判定为“低质内容”,减少推荐。这意味着,刷赞只能“骗过”人类的双眼,却骗不过机器的算法——最终,虚假数据不仅无法带来真实流量,反而会让账号陷入“低质推荐-数据泡沫-自然流量下降”的恶性循环。

误区三:“刷赞成本低,收益高,值得一试”。从经济角度看,刷赞确实“性价比高”,但运营者忽略了“机会成本”:如果将刷赞的资金和时间投入到内容创作、用户运营上,或许能积累更真实的粉丝和更稳定的流量。毕竟,虚假的点赞数无法转化为商业价值,而真实的用户信任才是账号长久的基石。

回归本质:真实流量才是公众号的“护城河”

在流量造假被严厉打击的当下,公众号运营的“终局”早已清晰:数据可以包装,但内容价值无法伪装;互动可以造假,但用户信任无法购买。那些依赖刷赞“走捷径”的账号,终将在平台的“数据净化”和用户的“用脚投票”中淘汰;而深耕内容、重视用户真实互动的账号,才能在竞争中构建起真正的“护城河”。

真实流量的价值,不仅在于“数据好看”,更在于“转化有效”。一篇优质内容带来的高点赞、高分享,往往意味着用户对内容的深度认可,这种认可会转化为品牌忠诚度、商业转化率——例如,一篇产品测评文章获得1000个真实点赞,可能带来500次点击购买链接;而一篇刷赞1万的文章,可能连50次转化都没有。对品牌方而言,他们需要的不是“数字游戏”的参与者,而是能带来真实ROI的合作伙伴。

更重要的是,真实互动能形成“正向循环”。用户点赞、评论、分享的行为,会被微信算法捕捉,从而提升内容的推荐权重;高权重内容会触达更多精准用户,带来更多真实互动,进一步强化账号影响力。这种“数据-内容-用户”的良性循环,是刷赞永远无法实现的“增长飞轮”。

结语:别让“点赞”成为压垮公众号的最后一根稻草

公众号刷赞会被查吗?答案是肯定的,而且查得越来越严、越来越准。在这个内容为王的时代,流量造假的“捷径”早已变成“悬崖”——或许能获得短暂的“数据繁荣”,却会失去长远的“内容生命力”。对于运营者而言,与其在“刷赞与被查”的焦虑中内耗,不如沉下心打磨内容、理解用户、构建真实的连接。毕竟,公众号的真正价值,从来不是冰冷的点赞数,而是那些愿意为你点赞、转发、甚至付费的“真实的人”。而这些人,才是账号穿越周期、持续生长的底气所在。