在快手短视频平台上进行刷赞活动是否安全?这一问题已成为内容创作者、MCN机构乃至普通用户都无法回避的现实议题。随着短视频竞争进入白热化阶段,“点赞数”作为衡量内容热度的核心指标,其诱惑力让不少人铤而走险。但从平台规则、技术风控、法律风险及生态健康等多维度综合判断,在快手进行刷赞活动绝非安全选项,反而可能引发连锁负面后果。

一、平台规则明令禁止:刷赞触碰“红线”即遭严惩

快手作为国内头部短视频平台,早已将“流量造假”明确纳入平台违规行为清单,其中刷赞、刷量是最典型的“红线”。根据《快手社区管理规定》,任何通过第三方工具、人工干预等非自然方式提升内容互动数据的行为,均属于“数据造假”,平台一经发现将采取限流、封禁账号、扣除信用分等处罚措施。

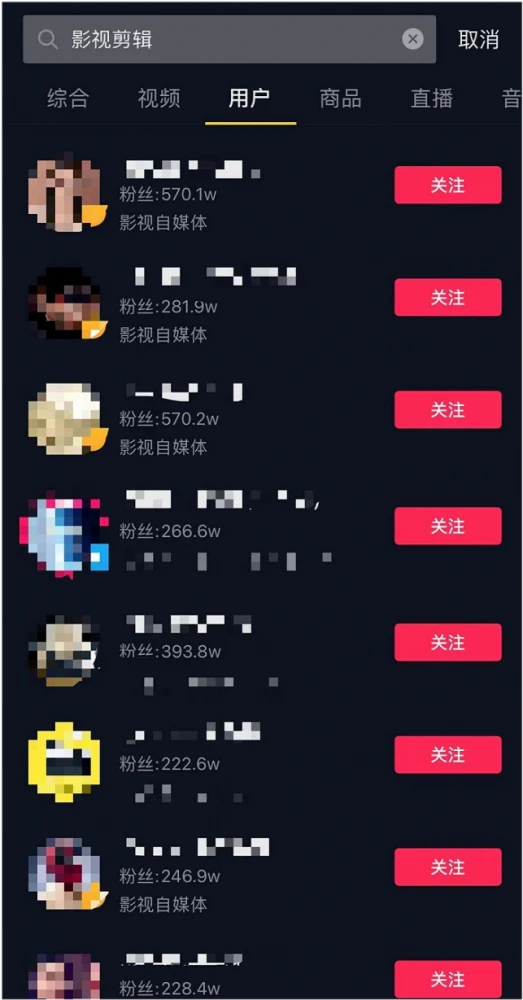

更关键的是,快手的算法风控系统并非“摆设”。其核心算法会通过多维度数据交叉验证识别异常行为:例如短时间内点赞量激增(如1小时内点赞数从0飙升至10万+)、点赞账号的活跃度异常(多为新注册、无作品、无粉丝的“僵尸号”)、地理位置集中(如同一IP地址下大量账号同时点赞)等。这些异常信号会被算法标记为“可疑数据”,触发人工审核机制。一旦确认为刷赞,轻则内容被删除、账号限流(视频推荐量骤降),重则永久封禁账号——对于依赖账号生存的商业创作者而言,这意味着前期积累的粉丝、内容、商业合作全部归零。

二、账号安全埋隐患:第三方工具成“数据窃贼”温床

许多用户选择刷赞时,会依赖第三方“刷粉刷赞平台”或软件,却忽视了这些工具背后的巨大安全风险。这类平台通常要求用户提供快手账号密码、手机号甚至身份证信息,声称“技术模拟真实用户点赞”。但实际上,这些工具本质上是“数据窃贼”:

其一,账号信息泄露风险极高。第三方平台获取账号密码后,可直接盗用账号进行恶意操作(如发布违规内容、诈骗信息),甚至转卖账号信息给黑灰产团伙,导致用户面临财产损失或法律纠纷。

其二,恶意软件植入隐患。部分刷赞软件捆绑木马病毒或恶意插件,一旦下载安装,可能窃取用户手机通讯录、支付信息等隐私数据,或导致手机系统崩溃、卡顿。

其三,关联账号风险。快手生态内,账号、手机号、支付账户、直播权限等深度绑定。一旦主账号因刷赞被封禁,关联的子账号、企业号也可能受到牵连,形成“封号连锁反应”。

三、法律合规风险升级:刷赞或构成不正当竞争

刷赞活动的风险不仅限于平台内部,更可能触及法律边界。2022年修订的《反不正当竞争法》明确禁止“组织虚假交易、帮助虚假交易”等行为,其中“通过刷单、刷量等方式虚构交易、排名”被认定为“数据虚假”,属于不正当竞争手段。

在快手平台上,若商业账号(如品牌号、带货主播)通过刷赞虚假提升产品口碑或销量,不仅可能被平台处罚,还面临被竞争对手起诉、市场监管部门行政处罚的风险。例如,2023年某MCN机构因组织旗下主播在快手刷赞刷量,被市场监管部门处以20万元罚款,相关账号也被永久封禁。对个人用户而言,若刷赞行为涉及诈骗(如谎称“刷赞可兼职赚钱”),更可能构成犯罪,承担刑事责任。

四、生态价值反噬:刷赞破坏内容创作“公平性”

从行业生态角度看,刷赞行为本质是对“优质内容优先”原则的破坏。快手平台的核心竞争力在于“算法推荐+用户真实反馈”,通过点赞、评论、转发等数据判断内容质量,实现“好内容被更多人看见”的正向循环。当刷赞泛滥,虚假数据会干扰算法判断,导致低质内容凭借“高赞”获得流量挤压优质内容的生存空间,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

对用户而言,长期接触刷赞制造的“虚假爆款”,会逐渐降低对平台的信任度——当用户发现“高赞视频内容平平无奇”,或“点赞数远超实际观看量”,平台的内容吸引力将大打折扣。这种信任危机的代价,最终由所有创作者和平台共同承担。

结语:拒绝刷赞,回归内容价值才是长久之策

在快手短视频平台上进行刷赞活动,看似“捷径”,实则是一条充满规则风险、安全隐患、法律代价与生态破坏的“死胡同”。对创作者而言,与其将精力投入“数据造假”,不如深耕内容质量:用真实的故事、专业的知识、创新的创意吸引用户自然点赞,才是应对平台竞争的长远之道。对平台而言,持续升级风控技术、完善违规处罚机制、鼓励真实互动,是维护生态健康的关键。唯有创作者、平台、用户三方共同抵制刷赞等流量造假行为,短视频行业才能从“流量狂欢”走向“价值深耕”,实现可持续发展。