在互联网流量竞争日趋白热化的当下,"刷赞"这一灰色产业链始终游走在平台规则与用户需求的边缘。而"创世纪卡盟真的能刷赞吗"这一疑问,不仅折射出个体对流量捷径的试探,更暴露出虚拟经济中数据真实性的深层矛盾。作为曾活跃于数字营销领域的观察者,我们需要穿透"刷赞服务"的表象,剖析其技术逻辑、价值边界与潜在风险,而非简单以"能"或"不能"作答。

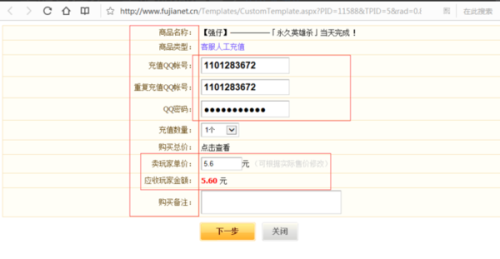

创世纪卡盟这类平台,本质上是以虚拟商品交易为核心的第三方中介,其业务范围通常涵盖游戏点卡、软件授权、流量服务等。当"刷赞"被纳入其服务菜单时,实则构建了一套"需求对接-技术执行-数据交付"的完整链条。用户通过平台下单指定数量的点赞,平台则依托下级代理或技术团队完成操作。从技术实现路径看,主要有三种模式:一是利用模拟器批量操作虚拟账号,通过脚本控制点赞行为;二是整合"养号"资源,用长期养成的真实账号进行点赞;三是与部分中小平台接口对接,通过技术手段绕过平台检测。这些手段看似精密,却始终受限于各大社交平台的风控体系——例如抖音、微博等平台已通过AI行为识别、设备指纹分析、点赞时间分布监测等技术,对异常流量进行精准拦截。

那么,创世纪卡盟的"刷赞"服务是否具备实际效果?从短期数据层面看,若用户需求量小且平台风控规避得当,确实可能实现点赞数量的短期激增。但这种"效果"存在致命短板:其一,点赞用户画像与真实受众严重脱节,例如本地生活号若收到大量境外或低龄账号点赞,反而会引发平台算法对数据异常的判定;其二,点赞行为缺乏互动深度,无法带来评论、转发等二次传播,难以形成流量闭环;其三,平台定期清理虚假数据的历史案例屡见不鲜,某知名美妆博主曾因购买百万点赞一夜掉粉80%,便是最好的警示。数据真实性的缺失,使得刷来的点赞如同沙上城堡,看似壮观实则脆弱不堪。

更深层次的问题在于,创世纪卡盟这类平台提供的并非真正的"流量价值",而是"数据伪装"。在当前互联网生态下,平台算法已从单纯追求"点赞量"转向"互动质量""用户停留时长"等维度。例如微信视频号将完播率、评论互动率权重提升至60%以上,抖音则通过"粉丝画像匹配度"推荐优质内容。这意味着,即使刷赞暂时提升了数据表现,也无法转化为真实的商业转化——商家期待的销量提升、博主渴求的粉丝增长,在虚假流量面前均沦为泡影。某MCN机构曾做过对比实验:两组账号内容质量相当,一组通过创世纪卡盟刷10万赞,另一组自然运营,结果前者因互动率过低被限流,后者却因真实用户粘性实现流量破圈。这一结果印证了流量竞争的本质早已从"数据规模"转向"用户信任"。

从法律与道德维度审视,创世纪卡盟的刷赞服务更游走在灰色地带。根据《网络交易管理办法》第十九条,经营者不得虚构交易、编造用户评价;而《互联网用户公众账号信息服务管理规定》明确禁止从事数据流量造假。虽然平台多以"虚拟技术服务"为名规避监管,但一旦涉及大规模数据造假,仍可能面临平台封号、行政处罚甚至刑事责任。2022年某"刷赞平台"因非法获取公民个人信息罪被判刑的案例,便为行业敲响了警钟。对于普通用户而言,购买刷赞服务不仅存在账号安全风险(需提供登录权限),更可能因参与数据造假被平台纳入黑名单,得不偿失。

面对"创世纪卡盟真的能刷赞吗"的疑问,或许我们更应思考:为何流量焦虑会让用户甘愿铤而走险?在内容同质化严重的当下,许多创作者陷入"数据焦虑"的怪圈,将点赞量等同于内容价值。但事实上,优质内容从来不需要靠虚假数据背书。正如某头部知识博主所言:"真正的好内容,是让用户愿意主动点赞、转发,甚至为你辩护——这是刷赞永远无法替代的'情感连接'"。与其在灰色产业链中寻找捷径,不如深耕内容质量、优化用户互动:通过精准定位目标受众、提升内容实用性与情感共鸣,才是实现流量增长的正道。

归根结底,创世纪卡盟的刷赞服务,本质是流量经济泡沫的畸形产物。它或许能提供一时的数据虚荣,却无法掩盖内容的空洞;它看似降低了流量获取的门槛,实则让用户陷入"虚假繁荣"的陷阱。在互联网生态日益规范的今天,唯有坚守真实、尊重规则,才能在流量竞争中行稳致远。对于每一个渴望成长的创作者或商家而言,与其追问"能否刷赞",不如扪心自问:我的内容,是否值得被真实点赞?