在手机QQ应用的社交生态中,名片赞作为衡量用户互动活跃度与社交影响力的隐性指标,其获取方式始终与平台的积分机制紧密绑定。当用户提出“在手机QQ应用中刷名片赞不需要积分可行吗”这一问题时,本质上是在探讨社交平台规则与用户需求之间的张力——积分作为平台调控行为的核心工具,其限制是否存在可绕过的空间?这种操作又将对用户权益与平台生态产生怎样的影响?

名片赞在QQ社交场景中并非简单的数字游戏,而是个人主页“社交货币”的重要组成部分。无论是求职时展示人脉广度,还是日常社交中塑造“受欢迎”形象,高赞数往往成为用户潜意识里的社交背书。而QQ的积分机制,本质上是平台通过“行为-奖励”的正向循环,引导用户在生态内持续活跃:用户通过签到、发动态、参与群聊等基础行为获取积分,积分则可用于兑换虚拟道具、特权功能,甚至部分社交互动的“加速权”——其中就包括传统意义上的“刷名片赞”。这种设计既提升了用户粘性,又通过积分成本过滤了非真实互动,维持了社交数据的相对真实性。

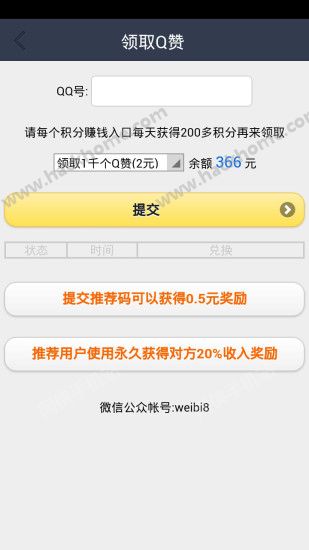

从技术层面看,“在手机QQ应用中刷名片赞不需要积分”的操作是否存在短期可行性?答案是肯定的,但可持续性几乎为零。部分第三方工具或脚本通过模拟用户点击行为,绕过积分校验直接向目标名片发送点赞请求,这在技术实现上存在漏洞——例如利用QQ早期开放的开放接口,或通过自动化工具模拟客户端请求。然而,腾讯作为拥有成熟风控体系的头部社交平台,早已部署了多层防护机制:包括设备指纹识别(通过硬件特征判断是否为异常设备)、行为频率分析(短时间内大量点赞触发阈值预警)、账号关联度检测(新注册账号或低活跃账号的点赞权重自动降低)。一旦被判定为“非自然互动”,轻则点赞数据被系统自动清除,重则账号面临功能限制甚至封禁,所谓“刷赞”的成果瞬间归零。

规则层面,QQ用户协议中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段干扰平台正常运营”。这意味着“不需要积分的刷名片赞”本质上是对平台规则的挑战,与是否消耗积分无关——即使用户通过手动点击好友名片实现“零成本刷赞”,若被系统识别为“恶意刷量”(如短时间内对同一用户重复点赞、对非好友账号集中点赞),同样属于违规行为。平台对社交真实性的维护,远高于对积分形式本身的执着,积分只是调控手段,而非核心目的。正如行业观察者所言:“社交平台的底线是真实,积分机制只是让‘真实’更有价值的工具,而非让‘虚假’钻空子的漏洞。”

深入分析“不需要积分刷赞”的用户动机,背后折射出的是社交焦虑与数据崇拜的双重驱动。在“点赞即认同”的社交语境下,高赞数成为用户自我价值的量化体现,部分用户试图通过捷径快速提升数据,却忽视了社交互动的本质是情感连接而非数字堆砌。然而,这种行为的“价值”极其脆弱:当好友发现你的名片赞集中在同一时间段、来自同一批陌生账号,社交信任反而会崩塌;而平台算法对“虚假互动”的降权处理,也会让这些“刷来的赞”在推荐流、社交权重中毫无实际意义。相比之下,通过真实互动——比如与好友深度交流、在动态中输出优质内容——获得的积分与点赞,才是具有长期价值的社交资产。

从平台生态视角看,“不需要积分的刷名片赞”若泛滥,将引发连锁反应。一方面,虚假数据会污染社交推荐算法,导致优质内容被低质刷赞内容挤压,用户活跃度下降;另一方面,积分机制的权威性被削弱,用户会失去通过自然行为获取奖励的动力,最终导致生态活力衰减。腾讯近年来持续强化“真实社交”导向,例如通过“共同好友”“互动深度”等维度优化名片权重,正是为了引导用户从“刷数据”转向“做社交”。这种趋势下,任何试图绕过积分机制的行为,都与平台发展方向背道而驰。

那么,是否存在合规的“不需要积分刷赞”路径?答案是肯定的,但前提是回归社交本质。例如,通过官方活动获取“免费点赞券”——QQ时常推出“好友助力”“任务中心”等活动,用户完成指定任务(如邀请好友、分享动态)即可获得积分或虚拟道具,其中部分道具可直接兑换点赞机会,这本质上是平台对活跃用户的“积分奖励延伸”,属于规则内的合理操作。此外,通过优质内容自然吸引点赞——例如在动态中发布有价值的信息、积极参与群讨论,让好友主动为你点赞,这种“零成本”且可持续的方式,才是社交互动的正向循环。

归根结底,“在手机QQ应用中刷名片赞不需要积分可行吗”这一问题的答案,隐藏在社交平台的核心逻辑中:技术漏洞可能带来短期“可行”,但规则与风控会让其不可持续;规则内的“零成本”路径存在,但需要用户付出真实的社交努力。社交数据的真正价值,不在于数字的高低,而在于背后连接的真实人际关系。与其纠结于“如何绕过积分刷赞”,不如思考如何通过自然互动积累社交资本——这才是QQ生态对用户的长远馈赠,也是健康社交关系的基石。