刷到了就该点赞吗?这个问题在当下社交媒体几乎成为默认的社交礼仪时,显得格外尖锐。当我们习惯性地滑动屏幕,从朋友的生活动态到陌生人的观点输出,指尖总在“点赞”按钮上悬停——仿佛不点一下,就错过了这场社交的入场券。但点赞从来不是义务,而是基于内容价值与个人立场的主动选择。当点赞从真诚的反馈异化为流量的工具、社交的筹码,我们或许该停下来想一想:每一次指尖的轻点,究竟是在表达认同,还是在被算法与裹挟的洪流推着走?

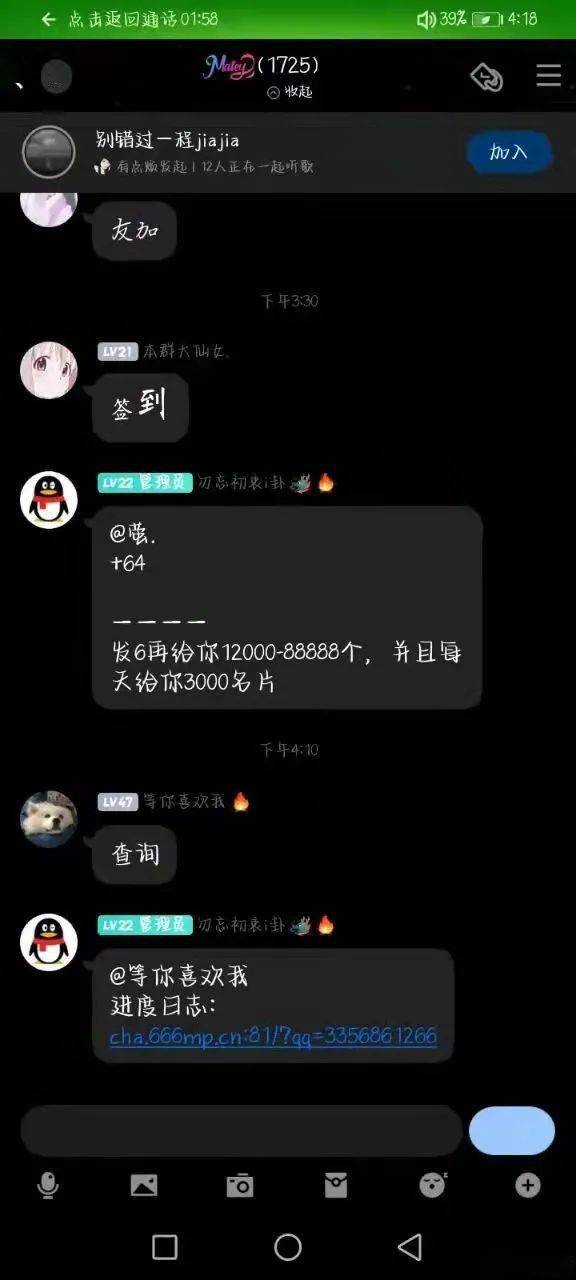

点赞行为的异化,始于社交媒体对“互动数据”的过度崇拜。早期,点赞是内容的“温度计”,一条动态下鲜红的❤️,是创作者与观众最直接的共鸣。但如今,点赞数已不再是单纯的好评,它成了流量的通行证、商业价值的度量衡。平台用点赞数训练推荐算法,创作者用点赞数衡量内容效果,用户甚至用点赞数构建自己的“社交人设”——点谁赞、不点谁赞,都成了无声的立场声明。在这种逻辑下,“刷到了就该点赞”逐渐演变成一种潜规则:朋友旅游照不点赞显得冷漠,网红广告不点赞怕被“算法拉黑”,甚至连明显有争议的内容,为了“合群”也得点个赞。点赞的初心被流量逻辑异化,从“我认同”变成了“我不得不点”,从真实感受变成了社交表演。

这种异化背后,是点赞背后复杂的心理机制在作祟。社交心理学中有个“社会认同理论”,人天生渴望融入群体,害怕被孤立。当朋友圈里99%的人给一条动态点了赞,剩下1%的人往往会陷入纠结:不点,会不会显得不合群?点,又是否真的认同?这种压力让点赞变成了一种“社交保险”。更隐蔽的是算法的“绑架”:平台通过你的点赞记录,精准推送你可能感兴趣的内容,久而久之,你刷到的全是“点赞友好型”信息——为了不错过更多“有用”的内容,你不得不对更多内容点个赞,形成“点赞-推荐-再点赞”的闭环。算法用数据喂养你的偏好,而你用点赞喂养算法的野心,最终在“刷到了就该点赞”的循环中,失去了对内容的独立判断力。

不点赞的权利,恰恰是用户对抗信息茧房、维护内容质量的重要防线。当我们拒绝“无差别点赞”,其实是在为优质内容投票。想象一下:如果一条拼凑的谣言、一段低俗的表演、一则硬广软文,都能因为“刷到了就该点赞”而获得流量,那么创作者还有动力去打磨深度内容吗?相反,当我们只对真正有价值的内容点赞——无论是严谨的分析、真诚的分享,还是引发思考的观点——其实是在告诉算法:“我需要这样的内容。”这种“选择性点赞”,能反向优化信息生态,让优质内容获得更多曝光,让低质内容自然淘汰。不点赞不是冷漠,而是清醒:它承认“内容有优劣”,相信“流量应向善”,拒绝用指尖的轻率为劣质内容背书。

重新定义点赞,需要平台、创作者与用户共同构建健康的互动生态。平台应跳出“唯点赞论”的怪圈,引入更立体的内容评价体系——比如评论区的深度讨论、转发后的实际影响、收藏行为的长期价值,让“互动”回归本质,而非沦为数据游戏。创作者则需放下对点赞数的执念,专注于内容本身:当你输出的信息能真正解决问题、传递情感、启发思考时,点赞只是副产品,而非唯一目标。而对用户而言,每一次点赞都应是一次“价值判断”:它是否符合我的真实需求?是否值得被更多人看见?是否经得起时间的检验?点赞不是社交的“敲门砖”,而是内容与心灵之间的“过滤器”——只有让真正有价值的内容获得认可,我们才能在信息的海洋中,找到值得驻足的灯塔。

回到最初的问题:刷到了就该点赞吗?答案藏在每一次指尖的犹豫与选择里。当我们拒绝被算法裹挟,拒绝被社交绑架,拒绝用点赞消解内容的重量,其实是在守护一个更健康的社交空间——在这里,点赞不再是流量的工具,而是共鸣的回响;不再是人设的道具,而是真诚的表达。下一次,当你刷到一条动态时,不妨停下来问自己:这一刻,我是否愿意用❤️,为这段内容盖上一枚“值得”的印章?答案,就在你心中。