刷单点赞APP作为一种隐秘的存在,早已在互联网灰色地带形成产业链,但公众对其真实形态的认知仍停留在“刷量工具”的表层。这类APP究竟是技术产物还是商业陷阱?其运作逻辑如何穿透平台监管?又为何能在严格封禁下持续滋生?拆解其本质,需从存在形态、运作逻辑、价值争议与监管困境多维度切入,方能看清这一现象背后的互联网生态症结。

刷单点赞APP的存在形态:从工具到生态的隐秘扩张

刷单点赞APP并非单一实体,而是包含客户端、中介平台、数据接口的复合系统,其存在形态远比“刷量软件”的标签复杂。在应用商店,这类APP常以“任务助手”“兼职赚”“流量优化”等名义伪装,通过“浏览即赚”“点赞返现”等话术吸引用户下载。例如,某款名为“快赚任务”的APP,界面设计模仿正规兼职平台,用户需完成“抖音视频点赞”“淘宝店铺关注”等任务,完成后按单结算佣金,看似“零门槛赚钱”,实则暗藏风险。

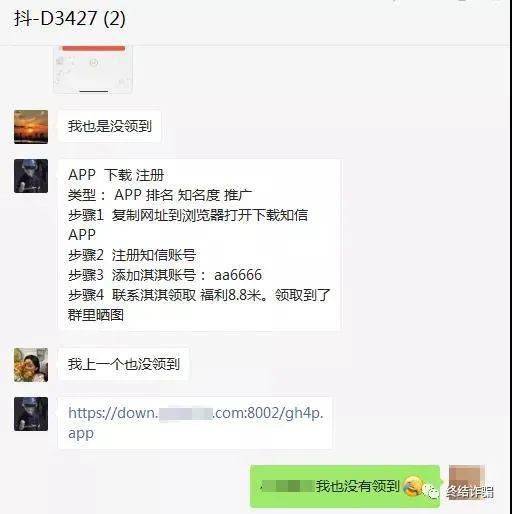

更隐蔽的存在形式是小程序与H5页面。由于应用商店对“刷单”“点赞”类关键词审核严格,开发者转而依托微信、QQ等社交平台传播小程序,用户无需下载即可直接使用,规避了应用商店的监管。这类小程序通常通过“邀请好友得佣金”“任务升级解锁高额奖励”等机制裂变传播,形成“开发者-中介-刷手-商家”的完整链条。此外,部分刷单点赞APP还会对接“数据接口平台”,提供IP切换、设备指纹伪装、操作轨迹模拟等技术支持,使刷量行为更贴近真实用户,进一步增加监管难度。

运作逻辑:需求驱动下的“流量游戏”

刷单点赞APP的底层逻辑,是“流量价值变现”与“平台考核焦虑”共同驱动的结果。对商家而言,电商平台、社交媒体的算法机制将“点赞量”“关注量”“浏览量”作为权重指标,直接影响商品曝光率、店铺排名。例如,淘宝新品上架初期需积累基础销量与好评才能获得自然流量,抖音短视频点赞量过万可能触发流量池推荐,商家为快速突破“数据门槛”,不得不通过刷单点赞APP购买虚假流量。

对个人用户而言,“兼职赚钱”的需求是核心驱动力。刷单点赞APP通常以“日结佣金”“时间自由”为卖点,吸引学生、宝妈等群体参与。某中介平台显示,点赞一个视频佣金0.5-2元,关注一个账号佣金1-5元,看似收益不高,但因任务门槛低、操作简单,仍能吸引大量用户。而APP运营方则通过“抽成”获利:商家发布1000元刷单任务,平台抽取20%-30%佣金,剩余分给刷手,形成“商家-平台-刷手”的利益闭环。

技术层面,刷单点赞APP的“反侦察”能力是其长期存在的关键。通过模拟真人行为——如随机切换IP地址、使用虚拟设备ID、控制操作间隔(如点赞后滑动3秒再操作)、模拟输入错误等,规避平台的风控系统。部分高级APP甚至接入“众包数据平台”,将分散的刷单需求拆解给不同地域、不同设备的用户,使数据呈现“分布式真实”特征,让平台难以识别异常。

价值争议:效率提升还是数据泡沫?

刷单点赞APP的价值争议,本质是“短期效率”与“长期风险”的博弈。对部分中小商家而言,初期通过刷单点赞获取基础流量,确实可能带来实际转化。例如,某淘宝新手卖家通过刷单APP将店铺DSR评分(描述、服务、物流评分)从4.6提升至4.8,短期内订单量增长30%,视其为“低成本破局手段”。但对平台而言,这类行为破坏了数据真实性:虚假点赞让优质内容淹没在“刷量泡沫”中,用户点击后发现“高赞低质”,降低平台信任度;商家长期依赖刷量,忽视产品优化,最终被市场淘汰。

对刷手而言,“轻松赚钱”的背后是高风险。部分APP以“任务押金”为名诈骗,用户需先垫付商品费用才能接单,完成任务后平台以“操作不规范”为由拒绝返款;还有APP非法收集用户个人信息,如手机号、银行卡、社交账号,用于贩卖或实施电信诈骗。更严重的是,刷手行为可能违反平台规则,导致账号封禁,甚至面临法律风险——根据《反不正当竞争法》,组织刷单点赞情节严重者可处200万元以下罚款,商家与刷手均需承担法律责任。

挑战与监管:灰色地带的生存困境

刷单点赞APP的生存空间,正面临技术监管与法律红线的双重挤压。从法律层面看,《电子商务法》明确禁止“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,不得进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”,刷单点赞属于典型的“虚假宣传”,商家与平台运营方均需担责。2023年,某市市场监管局查处一起刷单点赞APP案,涉案金额达500万元,开发者因“非法经营罪”被判处有期徒刑,印证了法律对灰色产业链的打击力度。

从技术层面看,平台的风控系统持续升级。淘宝的“神盾系统”、抖音的“啄木鸟系统”可通过机器学习识别异常数据:如短时间内同一IP大量点赞、账号关注对象高度重合、操作轨迹机械重复等,一旦发现异常,会立即限流或封号。但“道高一尺,魔高一丈”,部分刷单点赞APP开发者通过“代理IP池”“模拟器集群”等技术对抗,形成“监管-对抗-再监管”的循环博弈。

社会层面,数据泡沫对互联网生态的侵蚀已引发广泛反思。当“点赞量”成为衡量内容价值的唯一标准,创作者被迫陷入“刷量竞赛”,优质内容因“数据不达标”被埋没;消费者被虚假数据误导,做出非理性消费决策。这种“劣币驱逐良币”的现象,正倒逼平台重构评价体系——如抖音推出“完播率”“互动率”等多元指标,淘宝降低“销量”权重,强化“用户评价”真实性,从源头减少刷单点赞的需求。

从“有没有”到“为什么”:回归流量本质的思考

追问“刷单点赞APP到底有没有”,本质是追问“互联网流量价值的真实性”。这类APP的存在,折射出平台经济中“数据崇拜”的畸形生态——当流量=金钱,虚假数据便有了滋生的土壤。但长期来看,刷单点赞APP的存续空间正被压缩:法律红线日益清晰,技术监管持续升级,用户对真实内容的需求愈发强烈。

对商家而言,与其依赖刷单点赞APP的“数据捷径”,不如深耕产品与服务,用真实口碑赢得市场;对用户而言,“轻松赚钱”的诱惑背后往往是陷阱,警惕“高收益低风险”的承诺,保护个人信息安全;对平台与监管者而言,需建立“数据真实性”的长效机制,既打击灰色产业链,也优化流量分配逻辑,让优质内容自然生长。

刷单点赞APP的兴衰,映照的是互联网生态从“流量崇拜”到“价值回归”的必然路径。当流量不再成为唯一标准,当真实数据成为市场信任的基石,这类灰色产物终将失去生存土壤。而在此之前,认清其运作逻辑与风险,才是每个互联网参与者的必修课。