在职场社交的数字化浪潮中,名片赞逐渐从单纯的互动符号演变为衡量个人社交影响力的隐性指标。当“点赞数=受欢迎度”的认知逐渐蔓延,一种灰色操作应运而生——刷名片赞。这种行为看似能快速提升社交形象,但其可行性背后,隐藏着对社交本质的误解与潜在风险。刷名片赞是否存在可行?答案或许藏在真实社交与虚假数据的博弈之中。

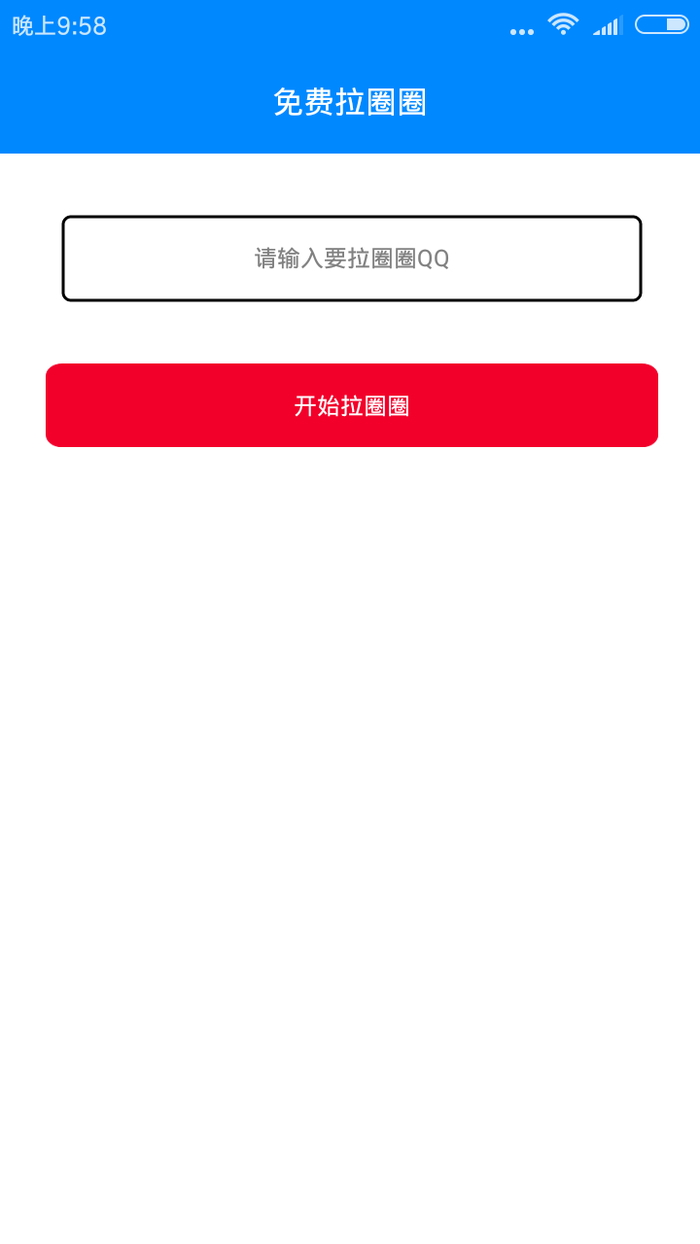

所谓刷名片赞,特指通过技术手段(如自动化脚本、第三方刷量平台)或人工点击,非自然地增加个人电子名片(如微信个人页、钉钉名片、LinkedIn主页等)的点赞数量。与自然点赞不同,后者基于真实的内容认同或人际互动,而前者则是脱离真实关系的“数据制造”。在部分职场人的认知里,高赞数被视为“人脉广”“认可度高”的证明,尤其在初次接触时,名片赞数可能成为快速建立信任的“敲门砖”。

为什么有人愿意为刷名片赞买单?核心在于职场社交中的“首因效应”。研究表明,人们在初次社交中,会通过外在线索(如形象、数据)快速形成判断。名片赞作为公开可见的社交数据,能传递“此人被认可”的信号,尤其在求职、商务洽谈等场景中,较高的赞数可能让个人在短时间内获得更多关注。此外,对于自由职业者或创业者,名片赞数也是展示“资源整合能力”的软性指标,试图通过数据增强合作方的信任感。这种“短期见效”的诱惑,让刷名片赞看似成为性价比极高的社交增值工具。

然而,这种“数据增值”本质上是空中楼阁。名片赞的价值,从来不在数字本身,而在于点赞背后的真实连接。一个拥有500个自然点赞的名片,背后可能是500个真实的职场关系——同事的认可、客户的信任、合作伙伴的互动,这些关系能转化为实际的工作机会、资源支持。而一个通过刷赞获得2000点赞的名片,可能连10个真实互动都没有,这种“虚假繁荣”在深度社交中不堪一击。当对方试图通过点赞评论展开交流时,刷赞者往往无法回应具体细节,信任瞬间崩塌。

刷名片赞的不可行性,首先体现在对社交信任的透支。职场社交的本质是价值交换与情感连接,任何虚假数据都是对这种本质的破坏。想象一下,当你向潜在合作伙伴展示“高赞名片”试图建立信任,对方却发现你的点赞列表中全是陌生账号、僵尸用户,这种反差不仅让你失去合作机会,更可能被贴上“不诚信”的标签,在职场圈中形成负面口碑。其次,平台规则的红线不可触碰。微信、钉钉等社交平台早已明确禁止刷量行为,轻则限制功能,重则封禁账号,为了一时的“数据面子”承担账号风险,显然得不偿失。

更重要的是,刷赞会扭曲个人对社交能力的认知。当习惯用虚假数据包装自己,反而会忽视真实社交能力的培养——比如如何通过专业内容吸引关注、如何通过真诚互动建立关系、如何通过持续输出积累信任。这些才是职场社交的核心竞争力,也是刷赞永远无法替代的。一个依赖刷赞维持“社交形象”的人,可能在需要真实人脉支持时发现,那些点赞从未转化为实际的帮助,因为虚假数据无法构建真实的情感纽带。

随着职场人对社交真实性的要求提升,刷名片赞的生存空间正在被压缩。一方面,平台的技术手段不断升级,通过算法识别异常点赞行为(如短时间内大量点赞、非活跃账号点赞等),让刷赞操作越来越难隐蔽;另一方面,职场人的认知逐渐成熟,越来越多的人意识到,“高质量人脉”不在于数量,而在于深度。与其花时间刷赞,不如深耕一个行业圈子,通过专业输出自然获得认可;与其追求虚假的数字,不如在每一次互动中展现真实价值。这种趋势下,刷名片赞正在从“隐性操作”变为“公开笑谈”——真正有实力的职场人,早已将注意力从“点赞数”转向“专业口碑”。

刷名片赞的不可行性,本质上是对“社交捷径”的误判。在数字化社交时代,数据可以伪造,但真实的连接无法复制。与其在虚假数据的泡沫中自欺欺人,不如回归社交的本质:用专业能力说话,用真诚互动连接,用长期信任积累价值。毕竟,职场的核心竞争力,从来不是名片上的点赞数,而是你在每一次真实互动中,留给别人的那个“值得信赖”的印象。