在QQ生态中,"拉人刷赞群"早已不是新鲜事物,这类以"互相拉人进群""点赞换赞""任务互换"为主要功能的群组,近年来持续吸引着大量用户加入。表面上看,这似乎只是简单的"数字游戏",但深入分析便会发现,其背后交织着社交需求、商业逻辑、心理动机与平台生态的多重因素。许多人加入QQ拉人刷赞群,本质上是对数字时代"社交可见性"与"资源互换"需求的直接回应,而这种行为的普遍化,恰恰折射出当代社交生态的深层变迁。

一、社交货币的积累:从"被看见"到"被认可"的刚需

QQ作为国内最早的即时通讯工具之一,早已超越单纯的聊天功能,演变为承载社交身份的"数字名片"。在QQ空间、群聊、动态等场景中,"好友数量""动态点赞数""群成员活跃度"等数据,无形中构成了用户的"社交货币"——这种货币虽不直接变现,却直接影响着个体在社交圈中的"地位感"与"被认可度"。

对于许多用户而言,尤其是年轻群体,加入拉人刷赞群的核心动机在于快速积累这种社交货币。比如学生党希望通过增加好友数量显得"人缘广",自媒体运营者需要提升动态点赞数以营造"内容受欢迎"的假象,甚至普通用户也渴望通过群内互助获得"被点赞"的即时满足感。心理学中的"社会认同理论"指出,个体通过他人的评价来定义自我价值,而QQ拉人刷赞群恰好提供了"低成本获取正面反馈"的渠道:只需花几分钟拉人进群或完成点赞任务,就能收获数字上的"认可",这种即时反馈会形成正向激励,促使用户持续参与。

二、商业变现的跳板:流量焦虑下的"数字包装"

如果说社交需求是拉人刷赞群的"底层逻辑",那么商业变现则是其"加速器"。在内容产业蓬勃发展的今天,QQ空间的动态、群组的曝光度直接关系到商业价值。无论是微商推广、品牌合作,还是知识付费引流,账号的"数据表现"(如点赞数、评论数、群活跃度)都是衡量影响力的核心指标。

许多中小商家、个体创业者缺乏自然流量的积累能力,便转向拉人刷赞群寻求"数字包装"。例如,某微商需要通过高点赞数让产品动态显得"火爆",从而吸引潜在客户下单;某知识博主需要提升群成员数量,以证明课程"受欢迎",进而促进销售。这类群组中的"拉人任务"往往带有明确的商业导向:用户A拉10人进群,用户B帮忙点赞20次,双方通过资源互换快速提升账号数据,最终实现商业转化。这种"数据先行"的逻辑,本质上是流量焦虑下的生存策略——在算法推荐主导的时代,"好看的数据"往往是获得真实关注的第一步。

三、群体归属感的构建:孤独社交中的"互助共同体"

除了社交货币与商业利益,QQ拉人刷赞群的吸引力还在于其提供的"群体归属感"。在原子化的现代社会,许多年轻人面临着"线上热闹、线下孤独"的困境,而拉人刷赞群恰好构建了一个"低门槛互助共同体"。

这类群组的规则通常简单明确:"新人进群先发自己需要拉人的群链接,老成员帮忙拉人后截图兑换点赞任务""每日发布点赞任务清单,成员按需认领完成"。在互助过程中,用户不仅完成了自己的目标,还能通过群聊互动认识"有相同需求的人"。比如,一位刚开淘宝店的大学生,在群组中既能获得拉人点赞的帮助,也能和其他卖家交流经验,这种"目标一致+情感共鸣"的模式,有效缓解了线上社交的孤独感。社会学中的"社会资本理论"认为,群体互助能够降低社交成本,而拉人刷赞群正是通过"任务交换"将陌生人连接起来,形成临时却紧密的"利益共同体"。

四、平台生态的推波助澜:功能设计与算法逻辑的双重作用

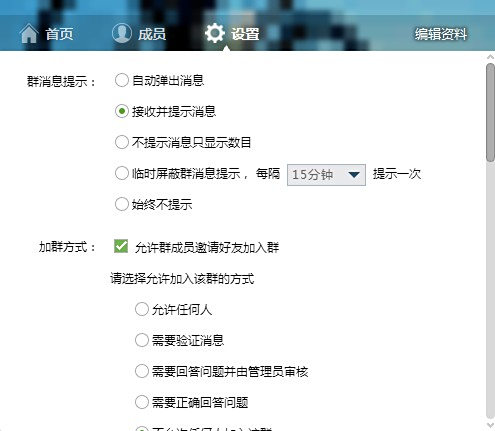

QQ拉人刷赞群的普遍化,离不开平台生态的"隐性支持"。从功能设计来看,QQ的"群发邀请""机器人自动拉人""群成员排行榜"等工具,大幅降低了拉人刷赞的操作成本。例如,用户可通过QQ群管理机器人设置"邀请好友进群送积分",积分可用于兑换点赞服务,这种半自动化的流程让"拉人换赞"变得高效便捷。

此外,QQ的算法推荐逻辑也在客观上促进了这类群组的扩散。平台倾向于推荐"高活跃度群组",而拉人刷赞群通过成员频繁互动、任务发布密集,很容易被判定为"活跃群组"并获得更多曝光。这种"活跃度优先"的算法,形成了"群组越活跃→越容易被推荐→吸引更多用户加入→进一步提升活跃度"的闭环,导致拉人刷赞群在QQ群生态中不断扩张。

五、理性审视:虚假繁荣背后的隐忧

尽管QQ拉人刷赞群满足了用户的短期需求,但其背后也隐藏着诸多问题。从个体层面看,过度依赖"刷赞"可能导致"数据依赖症"——用户沉迷于虚假的数字认可,反而忽视了真实社交能力的培养。从平台生态看,大规模的拉人刷赞行为会扭曲数据真实性,破坏公平竞争环境:自然运营的内容可能因数据不及"刷量账号"而被淹没,优质创作者的积极性受挫。

更值得警惕的是,部分拉人刷赞群可能沦为"引流陷阱"或"信息黑产"。例如,群主以"刷赞互助"为名,诱导用户下载恶意APP、泄露个人信息,甚至传播违规内容。这类行为不仅违反平台规则,更可能触犯法律法规,给用户带来安全风险。

归根结底,QQ拉人刷赞群的盛行,是数字时代社交需求、商业逻辑与平台生态共同作用的产物。它既反映了人们对"被看见"的渴望,也暴露了流量焦虑下的功利化倾向。对于用户而言,真正的社交价值不在于数字上的"虚假繁荣",而在于真实连接的深度;对于平台而言,规范群组管理、打击刷量行为,才能构建健康的社交生态。唯有在真实与效率之间找到平衡,才能让社交回归本质——不是数据的堆砌,而是人心的连接。