微信点赞早已超越简单的“已读”功能,成为社交互动中最轻量也最高频的“社交货币”。当一条朋友圈收获数十个赞,发布者获得的不仅是即时满足感,更隐含着社交认同的量化证明。然而,这种对点赞数量的追逐,催生了“刷点赞”的灰色产业链——从手动互助到机器批量操作,从个人虚荣心驱动到商业流量造假。随之而来的核心疑问始终悬在用户头顶:刷微信点赞真的会被发现吗? 这不仅关乎账号安全,更触及社交平台对真实性的底线守护。

刷点赞,即通过非自然手段(如第三方软件、雇佣水军、多账号互赞等)快速增加朋友圈、公众号文章或视频号的点赞数量。其背后动机复杂:个人用户可能因“社交焦虑”追求“点赞自由”,希望动态不被淹没;商家或自媒体则将点赞视为“数据面子”,试图通过高点赞量吸引算法推荐和用户信任。这种需求催生了庞大的灰色市场,某电商平台显示,单个微信账号的“千赞套餐”价格低至5元,批量购买甚至可享折扣。然而,这些看似“低成本”的操作,背后隐藏着被平台发现的高风险。

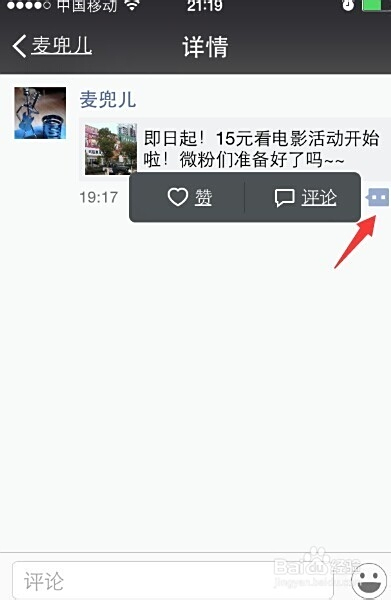

微信的风控体系早已形成多维度监测网络,对点赞行为的识别能力远超多数用户想象。从点赞行为特征看,正常用户的点赞往往具有“场景关联性”——比如亲友动态优先、内容相关度高(美食动态多获美食爱好者点赞),而刷点赞则呈现“无差别集中性”:短时间内对多个不相关用户(如微商、营销号)密集点赞,或对同一用户动态反复点赞(超出正常社交频率)。更关键的是,微信通过“设备指纹+IP地址+账号行为链”进行交叉验证:若同一设备短时间内登录多个微信账号进行互赞,或同一IP地址下出现大量账号对同一目标点赞,系统会判定为“异常流量”,触发风控模型进一步筛查。

这种技术识别并非空谈。微信安全中心曾多次公开表示,其后台拥有“社交行为异常检测模型”,会综合分析点赞频率、对象分布、设备环境等数据。例如,一个平时日均点赞不足10次的账号,突然在1小时内为50个不同用户的动态点赞,且这些用户多为陌生账号、内容高度商业化,系统会自动标记为“高风险账号”。此外,微信还通过用户举报机制辅助监测——当某条动态的点赞量远低于其正常互动水平却突增,或用户发现异常点赞(如不认识的人频繁点赞历史动态),可通过平台渠道举报,进一步触发人工核查。

被发现后的后果,远比用户想象的严重。微信用户协议明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段干扰平台正常运行”,刷点赞属于典型的“数据造假”行为。一旦被系统标记,轻则收到“异常行为提醒”,限制部分功能(如朋友圈发布频率、好友添加权限);重则被处以短期封禁(3-30天),严重者甚至永久封号。2022年微信安全中心曾公布案例,某营销团队通过50个水军账号批量刷赞,最终全部被永久封禁,并纳入平台信用黑名单。这意味着,不仅刷赞账号受限,其关联的主账号也可能受到牵连,得不偿失。

更值得深思的是,刷点赞的“性价比”正在降低。对个人而言,虚假点赞带来的短暂满足感,可能掩盖真实社交质量的下降——当朋友圈充斥着“人情赞”“互赞党”,用户反而会陷入“点赞孤独”:看似热闹,实则无人真正关注内容。对商业用户而言,微信的算法推荐机制早已从“唯数据论”转向“权重平衡”,点赞量仅是参考指标之一,评论、转发、完播率、用户停留时长等“深度互动”数据权重更高。某MCN机构负责人透露,曾尝试为客户的视频号刷10万赞,但真实播放量不足5000,远低于自然推广的3000播放量对应800互动的效果,最终判定“刷赞反而拉低了算法推荐权重”。

随着AI技术的发展,微信的风控模型已能识别“模拟人工”的刷赞行为——比如通过脚本控制点赞间隔时间(如每30秒赞一次),看似“自然”,但结合用户历史行为数据(如平时平均每天点赞不超过20次),仍会被判定为异常。同时,用户对“真实社交”的需求也在增强,越来越多年轻人开始“清理无效社交”,对“互赞”“刷赞”嗤之以鼻,认为“真正的认可不需要数字堆砌”。这种价值观的转变,让刷点赞的社交价值进一步萎缩。

归根结底,刷微信点赞的“被发现”不仅是技术问题,更是社交价值观的体现。微信作为连接人与人的平台,其核心价值始终在于真实情感的传递,而非虚假数据的竞赛。与其将精力投入“刷点赞”的猫鼠游戏,不如用心经营内容质量——一条引发真实讨论的朋友圈,远比百个“僵尸赞”更有社交意义。毕竟,社交的本质是“被看见”,而非“被点赞数看见”。