刷赞后说说可以删除吗?这个问题看似简单,却折射出社交媒体时代用户对内容管理的复杂心态。在流量焦虑与虚荣心驱使下,不少人选择通过“刷赞”为说说(或称动态、帖子)营造虚假热度,而当热度褪去或行为暴露时,删除说说成为“亡羊补牢”的选择。然而,这一操作背后涉及技术可行性、平台规则、数据权益等多重维度,并非简单的“能删”或“不能删”就能概括。删除说说或许能抹去前台内容,却难以彻底清除数据痕迹,更无法规避刷赞行为本身带来的潜在风险。

刷赞:被流量裹挟的“数字泡沫”

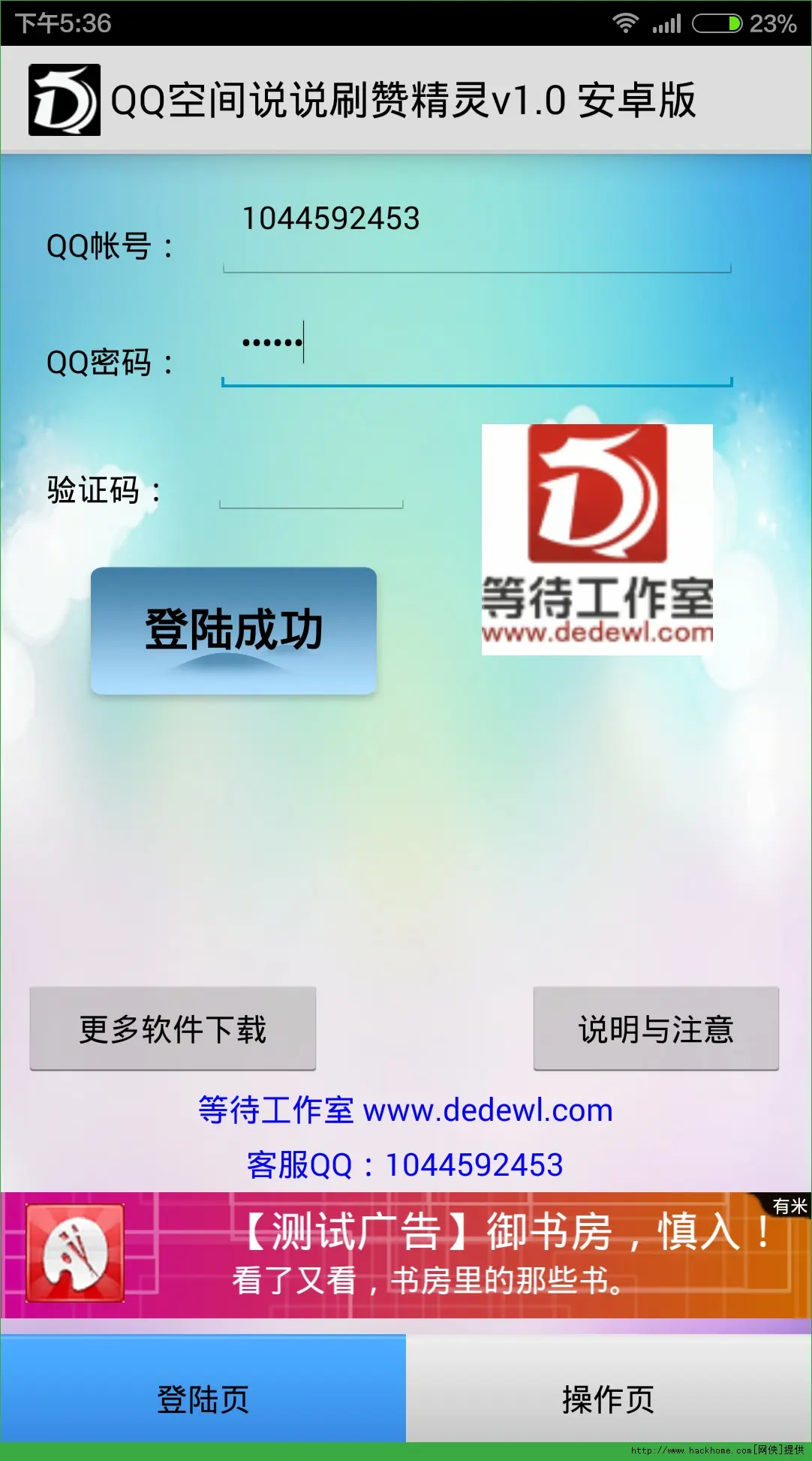

“刷赞”本质上是通过非自然手段(如机器账号、人工刷量、第三方工具)为社交媒体内容获取虚假点赞数,其背后是用户对“存在感”与“认可度”的畸形追求。对于个人用户,一条高赞说说可能带来社交满足感,甚至成为“人设”标签;对于商业账号,点赞数常被默认为内容质量的佐证,直接影响广告报价与合作机会。但这种“泡沫”式热度早已被平台明令禁止——微信、微博、抖音等均将刷赞列为违规行为,轻则限流警告,重则封禁账号。

用户刷赞后想删除说说,往往出于两种心态:一是“怕被发现”,担心虚假数据被平台算法识别后影响账号信誉;二是“过时无用”,觉得热度褪去的内容留着无意义。这种心态背后,是对平台规则认知的模糊,以及对“数据留存”的无知——删除说说,真的能“抹去一切”吗?

删除说说:技术可行,但“数据痕迹”难消

从技术层面看,绝大多数社交媒体平台都支持用户自主删除说说。以微信朋友圈为例,用户点击“删除”即可隐藏动态,好友列表中不再显示;微博的“删除”功能则会彻底移除内容,包括转发、评论、点赞等互动数据。看似“一键清空”,但平台后台的数据留存机制远比用户想象的复杂。

点赞数据并非孤立存在,而是与用户行为、内容ID、时间戳等绑定在平台数据库中。即使前台内容被删除,后台仍可能保留“某用户在某时间对某内容进行过点赞”的记录,这是用于算法优化、违规检测的基础数据。例如,当平台检测到某账号短期内频繁与多个低质账号互动(典型刷赞特征),即使相关说说已被删除,异常行为仍可能触发风控机制。此外,若用户删除说说前有截图、录屏等二次传播行为,数据痕迹更可能通过第三方渠道留存,成为后续纠纷的“证据”。

删除后的连锁反应:从“内容消失”到“信任危机”

删除说说看似是“止损”,实则可能引发更多隐性风险。对个人用户而言,频繁删除动态可能被好友视为“不稳定”,削弱社交信任;对商业账号,删除高赞内容更可能引发合作方质疑——若对方发现历史数据“凭空消失”,难免怀疑账号流量真实性,甚至终止合作。

更值得警惕的是平台对“删除行为”的监控。部分平台会将“删除高赞内容”列为异常操作:一条内容突然获得大量点赞后又迅速被删除,可能被算法判定为“刷赞后销毁证据”,从而加重处罚。这种“此地无银三百两”的操作,反而让用户陷入更被动的局面。

理性解构:与其“亡羊补牢”,不如“防患未然”

与其纠结“刷赞后说说能否删除”,不如正视刷赞行为的本质危害。社交媒体的核心价值在于真实连接,虚假数据不仅扭曲内容生态,更让用户陷入“流量依赖”的恶性循环——为了维持虚假热度,不得不持续刷赞,最终迷失在数字泡沫中。

对于普通用户,与其删除说说“掩盖痕迹”,不如从一开始拒绝刷赞:用优质内容自然吸引互动,即使点赞数不高,也能收获真实社交价值;对于商业账号,与其依赖虚假数据“包装门面”,不如深耕内容质量与用户运营,真实流量才是长期发展的基石。若已因刷赞面临平台处罚,与其试图通过删除说说逃避,不如主动整改、规范行为,这才是重建账号信誉的唯一途径。

归根结底,“刷赞后说说可以删除吗”的答案,藏着社交媒体时代的生存智慧:技术能删除内容,但删除不了行为的后果;能抹去前台数据,但抹不去真实的数字足迹。在算法日益智能、监管日趋严格的今天,唯有拥抱真实、拒绝虚假,才能让每一次互动都经得起推敲,让每一条内容都拥有真正的生命力。