在抖音应用中,用户通过浏览点赞内容如何增强平台算法推荐效果呢?这一问题的核心,在于理解用户行为与算法之间的数据交互逻辑——用户的每一次浏览和点赞,都在为抖音的推荐系统提供“兴趣燃料”,而算法则通过解析这些信号,不断优化内容分发效率,最终形成用户与平台的共生增长关系。浏览与点赞作为用户最直接、高频的显性行为,是算法构建用户兴趣图谱的基石,其背后蕴含的数据价值,直接决定了推荐内容的精准度与用户粘性。

用户浏览行为是算法捕捉兴趣的“第一触点”。当用户打开抖音,滑动屏幕的过程本质上是“兴趣投票”:停留时长、完播率、重复播放等隐性信号,都在向算法传递“我对这类内容感兴趣”的信号。例如,用户若连续多次观看宠物类短视频且平均停留超过15秒,算法会初步判定其兴趣标签为“宠物爱好者”;若用户对某条美妆教程视频反复观看,算法则会进一步细化兴趣层级,可能将其标签从“美妆”下沉到“新手化妆教程”。这种基于浏览行为的初步画像,为后续推荐奠定了基础。但浏览行为存在“噪音”——有时用户可能因误触、好奇或等待电梯等场景随意浏览,此时算法需要结合上下文(如时间、地点、历史行为)过滤无效信号,确保兴趣识别的准确性。

点赞行为则是算法确认兴趣的“强信号”。相较于浏览的被动性,点赞是用户主动表达的“兴趣认证”,其权重远高于普通浏览。在抖音的算法模型中,点赞行为被拆解为多个维度:点赞速度(观看后立即点赞代表强兴趣)、点赞频率(同一用户对同类内容的点赞密度)、点赞内容特征(如点赞的美食视频是否集中在“地方小吃”或“家庭料理”)。这些数据共同构成“兴趣置信度”——用户点赞某类内容越多,算法对其兴趣的判断就越精准,进而提高此类内容在推荐池中的占比。例如,用户若经常点赞“职场干货”类视频并主动收藏,算法不仅会推送更多职场内容,还会关联推荐“效率工具”“沟通技巧”等周边标签,形成兴趣网络的延伸。

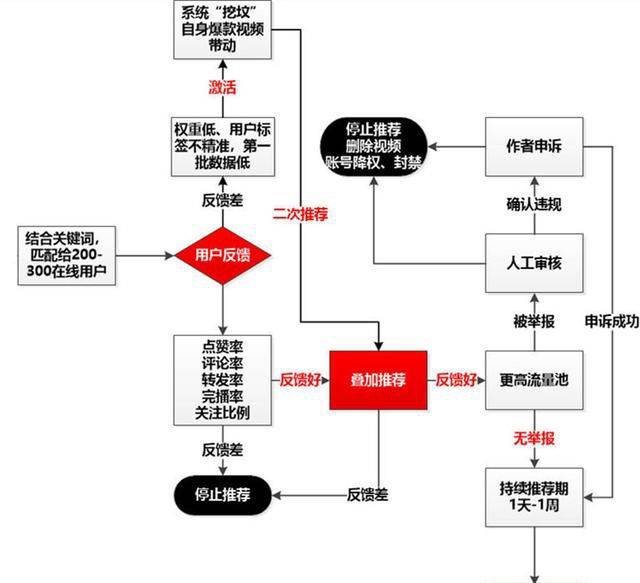

更关键的是,浏览与点赞行为共同构建了“行为-反馈”的动态闭环。算法并非静态处理数据,而是通过实时响应用户行为形成“推荐-验证-优化”的循环:当用户因点赞某条历史视频而获得更多同类推荐时,若用户再次点赞或评论,算法会强化该兴趣标签;若用户快速划走或减少互动,则会调整权重。这种动态校准机制,使推荐效果随用户行为积累持续进化。例如,新用户可能因偶然点赞一条旅行视频被推送更多旅行内容,若其后续多次点赞并主动搜索“旅行攻略”,算法会逐渐将其兴趣标签从“泛旅游”细化为“小众旅行地”“穷游攻略”等,实现从“猜你喜欢”到“懂你所爱”的跨越。

用户行为的差异化特征,则进一步推动了算法的个性化适配。不同用户的浏览点赞模式存在显著差异:年轻用户可能更偏好“短平快”的娱乐内容,点赞行为高频且分散;成熟用户则可能对知识类内容停留更久,点赞更聚焦。算法需要通过聚类分析(如按年龄段、地域、活跃时段划分用户群体),结合个体行为数据,构建“群体共性+个体特性”的双重模型。例如,算法发现“25-30岁女性用户”群体中,点赞“母婴育儿”内容的用户有60%会同时点赞“职场平衡”内容,便会为这类用户打上“职场妈妈”标签,推送内容时兼顾育儿与职场需求,而非简单叠加兴趣标签。这种精细化适配,正是抖音推荐效果优于传统平台的关键——它不依赖用户主动填写兴趣,而是通过行为数据“读懂”用户的真实需求。

然而,用户行为数据的真实性也面临挑战。部分用户可能为获取流量而“互赞”,或因算法压力盲目点赞,导致数据失真。对此,抖音算法通过引入“多模态验证”机制,结合评论、转发、收藏等行为交叉判断点赞的有效性:若某用户点赞内容极少但评论频繁,算法会降低点赞权重;若用户点赞的内容与其历史兴趣严重偏离,则判定为“异常行为”并过滤。此外,算法还注重“负反馈”信号的捕捉——用户划走、举报、减少某类内容推荐的行为,同样用于优化模型,避免兴趣茧房。这种“正负双向校准”,使推荐效果在追求精准度的同时,保持对用户潜在需求的挖掘能力。

归根结底,用户通过浏览点赞内容增强算法推荐效果的过程,本质上是“数据共创”的生态协同:用户以行为为“笔”,绘制自己的兴趣画像;算法以数据为“墨”,勾勒精准的内容地图。这一过程不仅提升了用户体验,也推动了优质内容的传播——创作者的内容因用户的真实互动获得更多曝光,进而激励其产出更符合用户需求的作品,最终形成用户、平台、创作者的三方共赢。未来,随着多模态行为(如语音评论、AR互动)的加入,算法对用户行为的理解将更立体,而用户的每一次浏览与点赞,都将继续成为驱动这一生态进化的核心动力。