在流量竞争白热化的数字时代,“刷赞平台卡密”作为连接虚假流量需求与供给的核心工具,正悄然成为灰色产业链的隐形纽带。这一看似简单的兑换码,实则是技术、资本与规则博弈的产物,其背后折射出流量经济下的畸形生态与深层矛盾。

刷赞平台卡密,本质上是刷赞服务提供商为标准化交易流程设计的数字凭证,通常由一串加密字符组成,内含服务类型(如普通点赞、真人互动点赞)、数量、有效期等关键信息。技术层面,卡密生成依托于算法随机性与时间戳校验,确保唯一性与防伪性;而使用时,用户通过平台输入卡密,系统自动匹配对应的刷手资源池,完成点赞任务的批量投放。这种设计既降低了交易门槛,也规避了直接支付的资金流水风险,成为灰色流量交易的“安全锁”。值得注意的是,部分平台还会为卡密设置“分阶段激活”机制,例如首次使用触发小额任务验证,通过后再解锁全部权限,进一步降低被平台风控系统识别的概率。

卡密的价值链条始于上游的“流量生产者”——即大量刷手账号。这些账号通过模拟真实用户行为(如随机浏览、停留时长、互动轨迹),在目标内容上完成点赞,形成“真人感”数据。平台则通过卡密将分散的刷手资源整合为标准化服务包,中游的“需求方”(个人用户、商家、MCN机构)购买卡密后,即可快速提升内容数据,迎合平台算法偏好,进而获取更多自然流量。这种“数据-流量-变现”的闭环中,卡密充当了“价值转换器”:上游刷手以极低成本(如每单0.1元)提供点赞服务,平台通过卡密加价(如1000点赞售价10-50元)赚取差价,下游用户则用金钱购买“数据体面”,形成三方共赢的畸形市场。据行业观察,头部刷赞平台的卡密日交易量可达数万单,年交易规模突破十亿元,足见其市场规模之庞大。

从应用场景看,刷赞平台卡密的需求呈现多元化特征。个人用户为打造“热门人设”,购买低价卡密快速积累点赞数,满足社交认同需求——例如某美妆博主通过批量刷赞使单条视频点赞量破万,进而吸引品牌合作;中小商家则通过卡密提升商品页面的互动数据,利用平台的“流量加权机制”增加曝光,试图以低成本撬动自然转化;更有甚者,部分MCN机构批量采购卡密,为旗下账号“数据注水”,制造虚假繁荣以吸引广告主,形成“数据通胀-资本涌入-数据再通胀”的恶性循环。这种“唯数据论”的导向下,卡密成为流量竞争中的“作弊器”,但短期收益背后是长期风险:平台算法升级后,虚假数据易被识别,轻则限流、降权,重则封号;用户若发现数据造假,将引发信任危机,反噬品牌价值。

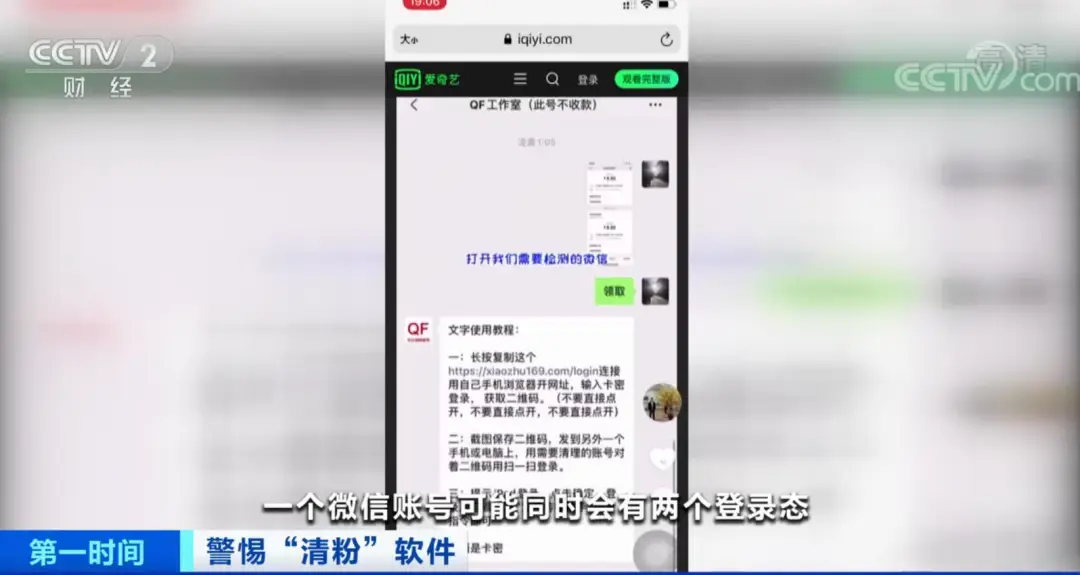

然而,刷赞平台卡密的繁荣背后,是合规性与真实性的双重危机。从合规角度看,刷赞行为直接违反了几乎所有社交平台的用户协议,也触碰了《反不正当竞争法》的边界——例如某电商平台商家因刷单炒信被处罚200万元,其中便包含通过卡密采购的虚假点赞。从技术层面,尽管卡密自带防伪机制,但“黑产”已形成产业链:有人通过破解平台算法生成虚假卡密,有人搭建“卡密回收站”倒卖失效兑换码,甚至利用木马病毒盗取用户卡密信息,导致资金与数据双重损失。更深层的是,卡密驱动的虚假流量正在污染平台生态:算法误判“优质内容”,导致真实优质创作者被淹没;用户对“点赞数”的信任度崩塌,平台公信力随之受损——当“10万+”点赞背后可能只需一张50元的卡密,流量价值便失去了衡量标尺。

刷赞平台卡密的存在,本质上是流量经济“唯数据论”的畸形产物。其规范不仅需要平台升级算法识别虚假行为、加强卡密溯源管理,更依赖用户与商家的理性认知——真正的流量增长,终究离不开内容价值与用户体验。当“刷赞”不再是捷径,卡密自然失去生存土壤,而健康的数字生态,才能让流量回归其连接真实的价值本质。