刷赞平台怎么退款,这一问题背后折射出的不仅是用户对服务质量的追求,更是数字时代消费者权益保障的缩影。随着社交媒体营销的普及,刷赞平台作为灰色产业链的一环,虽被平台规则明令禁止,却仍因部分用户的流量焦虑而存在。当服务与预期不符、平台失联或效果不达标时,退款往往成为用户最后的诉求,但这一过程却常因信息不对称、责任界定模糊而充满挑战。要真正解决“刷赞平台怎么退款”的问题,需从退款难的根源入手,梳理可行路径,并警惕潜在风险。

刷赞平台退款难的本质,是服务非标化与责任规避的叠加。不同于正规电商的标准化商品,刷赞服务本质上是对平台算法规则的对抗,其“效果”难以量化——是赞数达标就算完成,还是需维持一定时长?是真实用户互动还是机器刷量?这些模糊性为平台推诿退款提供了空间。部分平台在交易时以“24小时起赞”“永久保有效”等承诺吸引用户,一旦出现问题便以“用户违规操作”“平台政策变动”等理由拒绝退款。更有甚者,采用预付费模式收款后失联,将退款诉求直接扼杀在摇篮中。此外,刷赞行为本身违反了微信、微博等社交平台的使用条款,用户在维权时难以寻求官方支持,进一步陷入“投诉无门”的困境。

不同类型的刷赞平台,退款政策差异显著,用户需先明确平台属性再制定策略。个人工作室类刷赞平台往往依赖熟人社交或低价引流,负责人多为个人,缺乏正规合同和客服体系,退款全凭“协商诚意”。这类平台若遇跑路,用户几乎无法追回损失,只能当作“教训”。而部分包装成“数字营销公司”的中型平台,虽会签订简单协议,但条款中常暗藏“最终解释权归平台所有”的免责声明,退款时需仔细核对协议中的服务承诺与实际交付的差距。相比之下,少数大型刷赞集团因涉及流水较大,会建立相对规范的退款流程,但通常要求用户提供“未达效果”的举证,例如对比截图、后台数据等,而普通用户往往难以获取这类证据,导致退款门槛变相提高。

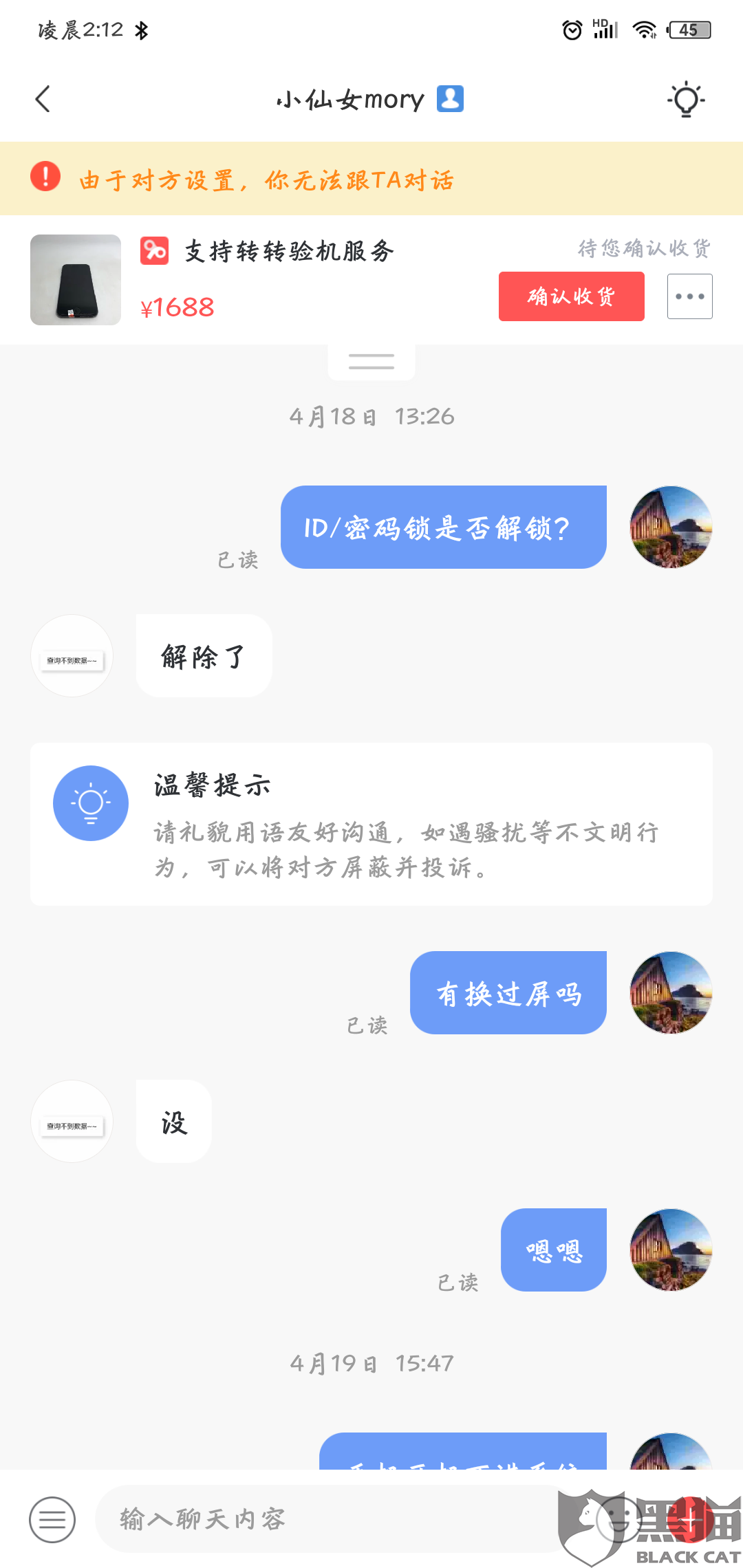

对于用户而言,申请刷赞平台退款需遵循“证据先行、沟通有据、升级维权”的逻辑链条。第一步,也是最关键的一步,是保留完整的交易证据。包括但不限于支付记录(微信、支付宝转账凭证)、与平台的聊天记录(特别是服务承诺、效果约定、退款沟通等内容)、平台后台的订单详情(如赞数增长截图、任务完成时间等)。这些证据是后续协商甚至维权的基础,若仅凭口头承诺或转账备注,极易被平台否认。第二步,尝试与平台客服或负责人直接沟通,明确诉求并设定合理期限。沟通时需冷静陈述问题,例如“约定1000真实赞,实际仅机器刷量500,且3天后掉赞至200”,避免情绪化表达。若平台推诿,可要求其书面说明拒绝退款的理由,并保留该作为后续证据。第三步,若沟通无效,可通过第三方支付渠道(如微信支付客服、支付宝争议处理)申请退款,理由选择“未收到服务”或“描述不符”。虽然刷赞属于违规交易,但支付平台仍会根据证据进行初步仲裁,部分小额转账可能成功追回。

退款过程中的风险防范,往往比追回资金更重要。部分不良平台在用户申请退款后,会以“举报刷赞行为”威胁,导致用户社交账号受限。此时需明确:刷赞是用户主动违规,但平台若以此为由拒不退款或恶意举报,同样涉嫌侵权。用户可反制要求平台提供“因退款而举报”的证据,若无法提供,则其威胁涉嫌敲诈。此外,警惕“二次收费”陷阱——某些平台声称“可加急处理退款,需支付手续费”或“需重新下单才能退款”,此类行为多为诈骗,应立即终止沟通并向公安机关报案。更隐蔽的风险是信息泄露,部分刷赞平台会获取用户的社交账号密码、好友列表等敏感信息,退款后仍可能利用这些信息进行盗号或二次诈骗,因此退款成功后务必立即修改密码,并检查账号异常登录记录。

从行业角度看,刷赞平台退款机制的完善,离不开监管与用户认知的双重提升。监管层面,虽无法为违规刷赞“正名”,但可打击“卷款跑路”等诈骗行为,通过支付渠道冻结涉事账户,将失信平台纳入黑名单。用户层面,需从根本上认识到“刷赞”的短期性与危害性——虚假流量无法转化为真实商业价值,反而可能因算法识别导致账号降权。与其纠结“刷赞平台怎么退款”,不如将资源投入合规的内容创作与用户运营,这才是长期有效的流量增长路径。对于确有推广需求的企业,应选择正规数字营销机构,其虽不提供“刷赞”服务,但可通过内容优化、精准投放等方式实现真实增长,且退款政策受《广告法》《消费者权益保护法》保护,权益更有保障。

刷赞平台怎么退款,看似是一个操作性问题,实则考验着用户的维权意识与对数字经济的认知边界。在灰色地带游走的交易,注定伴随着高风险与低保障。唯有摒弃“走捷径”的侥幸心理,选择合规路径,才能真正守护好自己的权益与数字资产的健康。当越来越多的用户拒绝刷赞、主动维权,那些依赖“退款难”生存的平台自然失去市场,行业才能逐步回归理性与规范。