刷赞行为,这一在数字社交生态中几乎泛滥成灾的“流量操作”,看似是用户对“数据表现”的简单优化,实则暗藏对账号安全的直接威胁和对社会信任关系的深层侵蚀。当点赞数成为衡量内容价值的“硬指标”,当“刷赞”从个别行为演变为产业链化的“数字注水”,其带来的坏处早已超越“数据造假”的表层,而是从个体账号的安全根基,到整个社交生态的信任土壤,形成系统性风险。

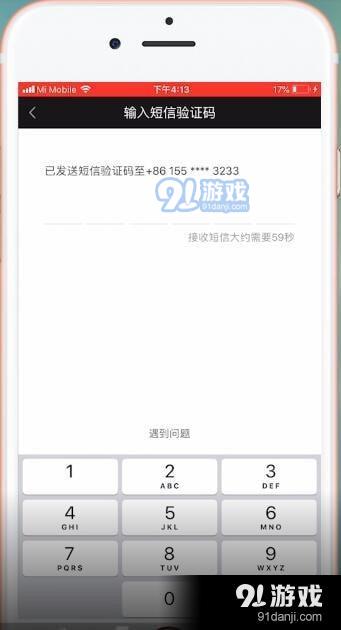

账号安全层面,刷赞行为无异于在用户数字身份上埋下“定时炸弹”。首先,平台风控系统的精准识别机制,让刷赞行为成为账号封禁的高风险导火索。无论是异常的点赞频率(如短时间内对大量非关联内容集中点赞)、非活跃时段的机械式操作,还是通过第三方工具批量操作的IP地址异常,都会触发平台的反作弊算法。一旦被判定为“虚假互动”,轻则账号限流、功能降权(如无法评论、转发),重则直接永久封禁——用户数年积累的社交关系网、内容资产瞬间清零,这种“数字身份的死亡”对依赖社交账号进行商业运营、个人品牌建设者而言,是毁灭性打击。更严重的是,许多刷赞服务需要用户提供账号密码甚至手机号验证码,这些第三方工具本质上“数据黑箱”,可能在后台窃取用户隐私信息,导致账号被盗、关联支付账户资金流失,甚至被用于实施诈骗、传播违法信息,让用户在不知情中沦为“数字犯罪”的帮凶。账号安全不再是“密码是否复杂”的单点问题,而是在刷赞行为中,用户主动将数字身份的控制权让渡给不可控的第三方,这本身就是对安全底线的践踏。

对社会信任关系的破坏,则更具隐蔽性和长期性,本质上是数字时代“信任货币”的贬值。社交平台的核心价值在于连接人与人,而点赞作为最基础的互动符号,本应承载“真实认同”的社交意义。当刷赞行为让“点赞数”与“真实认可”脱钩,整个社交生态的信息传递机制便开始失真。普通用户发现,那些动辄“10万+”点赞的内容,评论区却寥寥无几甚至充满质疑;某些“意见领袖”的高赞背后,可能是上万水军的“数字表演”。这种“伪热度”会误导用户的判断:在消费决策中,用户可能因虚假点赞数购买劣质产品;在信息获取中,用户可能因“高赞推荐”接触到低质甚至有害内容;在社交连接中,用户可能因对方的“高赞人设”产生错误信任,最终发现对方只是“数据包装”的陌生人。信任一旦被“刷赞”透支,用户对社交平台的整体信任度会下降——他们不再相信算法推荐的内容“真实优质”,不再相信点赞数据“反映价值”,甚至对真实的互动也产生怀疑:“这个点赞是真的吗?”这种普遍的信任怀疑,会让社交平台从“连接工具”退化为“信息孤岛”,用户因害怕被“数据欺骗”而减少互动,平台活跃度随之下降,形成“信任流失—用户逃离—生态萎缩”的恶性循环。

更深层次看,刷赞行为正在扭曲数字时代的价值观,催生“流量至上”的畸形生态。当“刷赞能赚钱”“高赞等于成功”的观念通过灰色产业链传播,内容创作者的激励机制被彻底颠覆。真正投入时间创作优质内容的创作者,可能因缺乏“刷赞资源”而被淹没在虚假数据的海洋中;而擅长“数据造假”的账号却能轻松获得流量、广告合作,甚至成为平台“扶持对象”。这种“劣币驱逐良币”的现象,让内容创作从“价值输出”异化为“数据竞赛”——创作者不再关注内容是否真实、是否有用,而是琢磨如何更高效地“刷赞”、如何包装出更易“刷”的内容。长此以往,整个社会对“真实”的容忍度会降低,对“虚假”的敏感度会钝化:人们开始习惯“表演式社交”,接受“数据化人设”,甚至认为“造假是常态”“真实是愚蠢”。这种价值观的异化,对社会信任关系的破坏是根本性的——当“真实”不再被珍视,“信任”便失去了存在的土壤。

刷赞行为的坏处,远不止“数据不真实”的表象。它从账号安全的技术风险,到社会信任的心理侵蚀,再到价值观的系统性扭曲,构建了一个从个体到社会的“危害链”。在数字社交已成为社会基础设施的今天,拒绝刷赞、重建数据真实性,不仅是对个人账号安全的保护,更是对整个社会信任体系的守护。平台需强化算法治理,让“真实互动”成为流量分配的核心标准;用户需树立“数据自律”意识,拒绝用“虚假点赞”透支信任;监管部门需完善数字生态规则,让刷赞产业链无处遁形。唯有如此,社交平台才能回归“连接真实”的本质,社会信任才能在数字时代真正生根发芽。