在短视频平台的流量竞赛中,“点赞数”成为衡量内容热度的直观指标,催生了“刷点赞”的灰色产业链——用户通过技术工具或人工操作虚构互动数据,试图规避平台算法、获取商业利益。这种看似“无伤大雅”的操作,实则游走在法律边缘:在当今社交媒体平台上用户刷点赞行为违法吗?法律后果是什么你知道吗?要回答这一问题,需从行为本质、法律定性及责任体系多维度剖析,揭示其背后隐藏的法律风险。

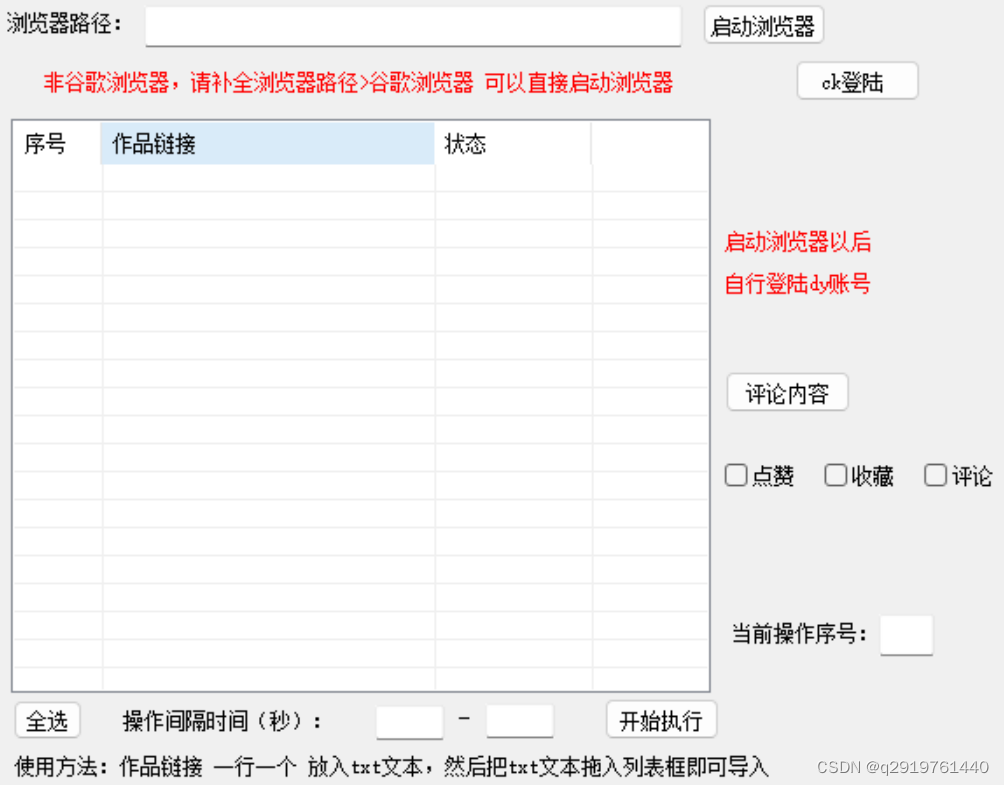

所谓“刷点赞”,指用户借助第三方软件、兼职平台或人工“水军”,通过批量模拟真实用户点击、停留等行为,人为增加内容点赞量,其本质是对平台数据真实性的破坏。这种行为并非孤立存在:从素人博主为“涨粉”刷数据,到商家为提升商品转化率虚构热度,再到MCN机构批量操作账号“打造网红”,已形成分工明确的产业链。然而,数据真实是互联网经济的生命线,当点赞数沦为可量化的“商品”,不仅误导平台算法推荐,更侵害其他用户与经营者的合法权益,其违法性逐渐在司法实践中得到确认。

从法律性质看,刷点赞行为违反多重法律规范,构成“违约+侵权+不正当竞争”的复合违法。首先,平台用户协议通常明确禁止“刷量”行为,用户注册时点击同意即构成合同关系,刷点赞直接违反合同约定,平台有权依据《民法典》第五百七十七条追究违约责任,如封禁账号、扣除保证金等。其次,该行为侵犯平台与其他用户的财产权:平台通过算法分配流量资源,虚假数据导致资源错配,构成对平台服务功能的干扰;其他创作者因数据造假者获得不当竞争优势,公平竞争权受到侵害,可依据《反不正当竞争法》第十二条(互联网不正当竞争条款)主张权利。更为关键的是,若刷点赞涉及商业变现,如虚构广告效果骗取商家合作费用,可能触犯《刑法》第二百六十六条诈骗罪,或第二百二十五条非法经营罪(若形成规模化产业链)。

法律后果并非空谈,近年来已有多起判例为公众敲响警钟。2022年,某电商平台商家因雇佣“水军”刷单提升商品排名,被市场监管部门依据《反不正当竞争法》处以20万元罚款,并赔偿同行竞争者经济损失;2023年,某短视频博主因购买10万虚假点赞量吸引广告合作,被平台永久封禁账号,同时面临广告商的民事索赔。在刑事领域,某“刷单平台”开发自动化刷赞软件,非法获利超500万元,主犯因“非法经营罪”被判处有期徒刑三年,并处罚金。这些案例表明:刷点赞的法律后果从账号封禁到行政处罚,再到刑事责任,已形成阶梯式惩戒体系,绝非“平台规则小问题”。

实践中,刷点赞行为的认定难点在于“主观故意”与“损害结果”的举证。例如,普通用户是否知晓“使用第三方点赞软件违法”?商家与刷手之间的“口头约定”能否作为证据?对此,司法实践逐渐形成标准:若用户明知软件功能仍主动使用,或商家通过“暗刷”协议支付费用,即可推定主观故意;而平台后台数据异常(如短时间内点赞量激增、用户IP地址集中)则构成初步损害证据。值得注意的是,2023年《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定》明确,电子商务经营者不得以“刷单炒信”等方式虚构流量,消费者因虚假宣传遭受损失的,可主张“退一赔三”,这进一步降低了维权门槛。

面对刷点赞的法律风险,用户与平台需协同构建合规防线。对个人用户而言,需摒弃“数据至上”的浮躁心态:即便为求职、社交需要虚构“高赞”履历,一旦被用人单位或平台核查,可能面临信用降级、合同解除等连锁风险。对平台而言,技术监测与规则惩戒需双管齐下:通过AI识别异常点赞模式(如非活跃账号集中点赞、设备指纹重复),建立“数据异常-账号限权-人工复核”的处置流程;同时,在用户协议中以显著条款提示“刷赞违法”,避免“格式条款”的免责争议。监管部门则需强化跨平台数据共享,将“刷量”行为纳入互联网信用监管体系,让违法者“一处失信、处处受限”。

归根结底,社交媒体平台的点赞机制本应是内容价值的“试金石”,而非投机取巧的“提款机”。当用户刷点赞行为被纳入法律规制框架,不仅是维护平台生态的必然要求,更是对“真实、公平、诚信”互联网精神的回归。在数字经济时代,每个用户都应成为数据真实的守护者——毕竟,虚拟的点赞数可以刷出,但真实的信任与价值,永远无法伪造。