当前网络环境下,内容创作与传播已成为公众表达的重要载体,点赞量作为衡量内容受欢迎程度的直观指标,其真实性却因“刷赞行为”的泛滥而备受挑战。面对这一现象,用户若缺乏应对意识,不仅可能陷入信息茧房,更可能在无意中成为数据造假的参与者。因此,系统了解回复刷赞行为的有效方法与注意事项,既是维护自身权益的必要手段,也是守护网络生态的重要责任。

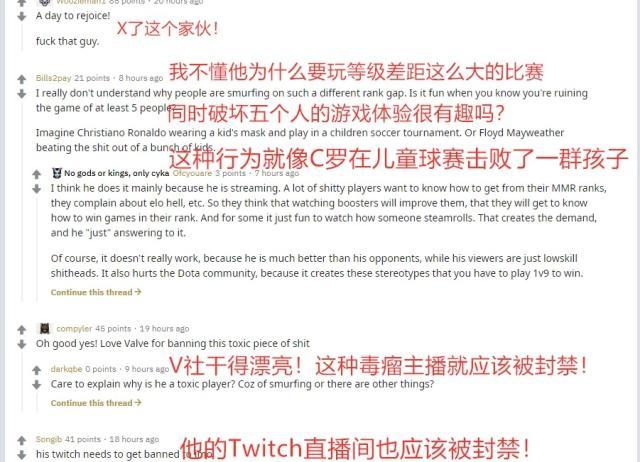

刷赞行为,指通过技术工具、人工点击或利益交换等非自然方式,人为提升内容点赞量的行为。在短视频、社交平台、电商评价等场景中,刷赞已形成灰色产业链,从“刷赞工作室”到“点赞机器人”,手段层出不穷。其危害具有隐蔽性和扩散性:对内容创作者而言,虚假点赞会误导内容优化方向,导致优质内容因真实数据不足被埋没;对普通用户而言,刷赞制造的“爆款假象”会干扰判断,降低对平台内容的信任度;对平台生态而言,数据造假会破坏算法推荐机制,使“劣币驱逐良币”的风险加剧。值得注意的是,当前部分用户对刷赞持“无伤大雅”的模糊态度,这种认知偏差恰恰为刷赞行为提供了生存空间。

面对刷赞行为,用户的应对策略需结合具体场景灵活调整,核心原则是“理性识别、精准回应、避免盲从”。首先,当用户自身内容遭遇恶意刷赞时,应优先通过官方渠道申诉。例如,在抖音、小红书等平台,创作者可后台提交异常流量报告,平台审核后会剔除虚假数据,这不仅能恢复内容真实权重,更能向算法传递“优质内容需真实互动”的信号。其次,当用户发现他人内容存在刷赞嫌疑时,可采取“非对抗性反馈”:一是不盲目跟风点赞,减少对虚假数据的二次强化;二是在评论区以中立态度提示,如“内容不错,不过点赞量似乎增长过快,建议平台核查”,既表达质疑又不引发冲突。此外,对于平台主动推送的“疑似异常互动提示”,用户应积极配合调查,如实反馈所见情况,这有助于平台优化风控模型。

在应对刷赞行为时,用户需警惕三大误区,避免陷入新的认知或行为偏差。其一,是“以数据论英雄”的单一标准。部分用户过度关注点赞量,甚至因真实数据不足而尝试刷赞,这种“用魔法打败魔法”的心态只会加剧生态恶化。实际上,内容的长远价值取决于信息密度、情感共鸣或实用价值,而非冰冷的数字。其二,是“全盘否定互动指标”的极端态度。拒绝刷赞不等于否定点赞本身,真实的点赞仍是创作者与用户连接的重要纽带,用户应学会区分“真实互动”与“虚假流量”,对优质内容给予真诚支持。其三,是忽视个人行为的长远影响。每一次对刷赞内容的默许、每一次对虚假数据的跟风,都是在为网络生态的“劣币化”投票。用户作为生态的参与者,其选择具有蝴蝶效应——当多数人拒绝刷赞、追求真实,平台算法与市场规则自然会向良性方向调整。

网络环境的健康发展,离不开每个用户的“数据洁癖”。刷赞行为的泛滥本质上是短期利益对长期价值的侵蚀,而用户的每一次理性应对,都是在为内容生态注入“真实养分”。例如,在知识分享类平台,一篇深度分析文章若因刷赞获得高曝光,可能挤占优质干货的流量池;反之,当用户主动抵制虚假数据,真实有价值的内容才能获得应有关注。这种“用脚投票”的机制,虽看似微小,却是网络自我净化的核心动力。

值得注意的是,不同平台的刷赞形态存在差异,应对策略也需因地制宜。在微博等社交媒体,“刷赞+刷评论”的组合拳常用于制造“话题热度”,用户可通过查看评论区的用户画像(如大量匿名账号、重复文案)识别异常;在电商平台,“刷赞+刷单”则直接影响消费决策,用户需重点关注商品评价的“时间分布”和“内容细节”,警惕过于集中或模板化的好评。此外,部分平台已引入“互动质量评分”机制,将点赞停留时长、用户历史行为等纳入考量,用户在互动时可适当延长浏览时间,用“高质量点击”对冲“低效刷赞”。

归根结底,刷赞行为本质上是网络诚信缺失的缩影,而用户的应对方式,则是对数字时代内容价值观的一次无声投票。在信息爆炸的今天,我们比任何时候都更需要“内容为王”的清醒,比任何时候都更需要“真实为基”的坚守。拒绝刷赞、理性回应,不仅是对创作者劳动的尊重,更是对自身判断力的捍卫。当每个用户都能成为网络生态的“净化者”,虚假流量将失去生存土壤,优质内容终将迎来属于自己的高光时刻。