在抖音平台的流量生态中,用户对互动数据的追逐催生了“评论刷赞”这一灰色行为,而其“真实可行性”始终是内容创作者与商家争议的焦点。事实上,评论刷赞行为的“真实可行性”并非简单的“能”或“不能”,而是取决于技术手段、平台规则与用户需求的动态博弈,其背后隐藏着流量焦虑、商业变现逻辑与平台治理的深层矛盾。

评论刷赞行为的核心逻辑,是通过人工或技术手段为特定视频批量生成带点赞标识的评论,以制造“热门假象”,进而影响用户心理与算法推荐。从技术实现层面看,早期可通过“养号矩阵”模拟真实用户评论,比如用不同账号发布标准化文案(“太棒了”“学到了”)并搭配点赞,但这种低效方式已难以应对抖音的风控升级。当前主流工具多依托AI模拟,通过生成语义通顺的评论内容(如结合视频关键词的个性化文案),配合IP池轮换、设备指纹伪装等技术,试图规避平台检测。然而,抖音作为拥有成熟算法体系的平台,早已构建起“内容-行为-用户”三维风控模型:对评论内容的语义重复度、发布账号的行为轨迹(如是否高频切换IP)、点赞时间分布(是否集中在非活跃时段)等均有严格监测,这意味着单纯的技术模拟很难完全“逼真”,尤其在面对百万级流量的热门内容时,批量刷赞的异常数据极易触发系统预警。

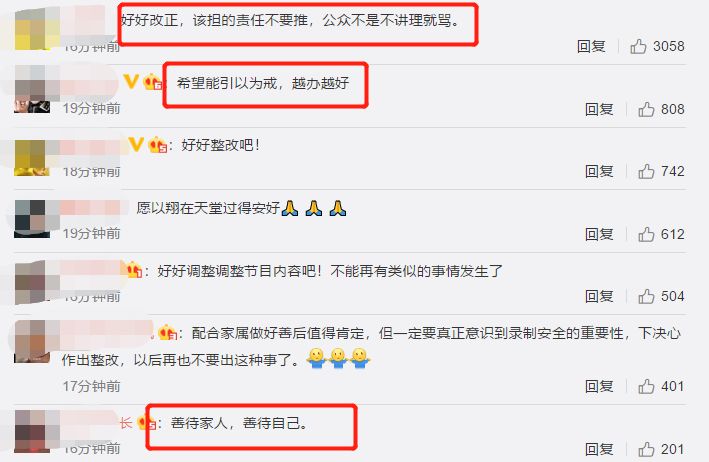

从用户需求端看,评论刷赞的“可行性”源于抖音的社交属性与流量分发机制。视频的点赞数是用户判断内容质量的重要参考,而评论区的“点赞热评”能进一步强化“优质”标签,形成心理暗示——当用户看到一条带有数百点赞的评论,往往会更倾向于认同其观点,甚至主动参与互动。这种“数据引导行为”的逻辑,使得部分创作者将刷赞视为“破冰”手段:新账号起步时,通过少量刷赞评论获取初始曝光,吸引真实用户关注;商家则可能通过刷赞营造产品“热销假象”,刺激消费转化。然而,这种行为的“可行性”建立在短期效果上,一旦被平台识别,轻则评论被限流、删除,重则账号被降权甚至封禁,而虚假数据带来的“虚假繁荣”也无法转化为长期粘性——真实用户更易感知内容的真实价值,刷赞制造的泡沫终究会破裂。

平台规则的持续收紧,让评论刷赞的“可行性”空间不断压缩。抖音早已将“虚假互动”列为重点打击对象,其算法不仅能识别机器刷量,还能通过用户行为反推内容质量:若一条视频的评论点赞率高,但完播率、转发率、关注转化率却极低,系统会判定数据异常,反而降低推荐权重。此外,抖音的“人工审核+AI巡查”双轨机制,对异常评论的拦截效率已达90%以上,尤其针对“批量同质化评论”“无意义符号评论”等典型刷赞行为,基本实现实时清理。这意味着,创作者若寄希望于通过刷赞“走捷径”,不仅难以获得持续流量,反而可能因数据异常错失算法的自然推荐机会,陷入“越刷越凉”的恶性循环。

更深层次看,评论刷赞行为的“不可持续性”本质是对抖音生态价值的背离。平台的核心逻辑是通过优质内容匹配精准用户,而刷赞制造的虚假数据会扭曲这一逻辑:低质内容因虚假互动获得曝光,挤占了优质内容的流量池,破坏了用户信任度。当用户发现评论区充斥着“水军”点赞,对平台内容的真实性产生怀疑,最终损害的是整个生态的健康。正因如此,抖音近年来持续升级“清朗”行动,不仅打击刷赞行为,更推动“真实互动”机制——比如优先展示原创评论、对异常点赞账号进行标记,引导用户回归内容本质。

那么,对于追求流量的创作者而言,是否存在“合规且有效”的替代路径?答案是肯定的。与其沉迷于刷赞的短期幻觉,不如深耕内容质量与用户互动:通过精准选题引发共鸣,在评论区主动引导讨论(如提问、征集UGC内容),利用“合拍”“挑战赛”等功能激发用户参与,这些真实互动不仅能提升账号权重,更能沉淀忠实粉丝。例如,知识类创作者通过评论区答疑建立专业信任,商家通过用户晒单评论形成口碑传播,这些基于真实需求的互动,远比刷赞带来的“数据泡沫”更具商业价值。

归根结底,在抖音平台上,评论刷赞行为的“真实可行性”早已被平台规则与算法逻辑证伪,其本质是一场用户焦虑与平台治理的博弈,而最终的赢家永远是坚守内容本质的创作者。流量时代的生存法则,从来不是“制造假象”,而是“创造价值”——唯有回归真实互动与优质内容,才能在抖音的生态中行稳致远。