在数字时代,社交媒体已成为人们生活的一部分,而“点赞”作为最基础的互动行为,本应是用户表达真实态度的载体。然而,“点赞带刷行为”——通过技术手段或人工操作非自然增加点赞数量的现象——正在悄然重塑社交媒体的生态。这种行为不仅扭曲了社交互动的本质,更在用户心理、平台算法、内容生态乃至商业价值等多个维度产生连锁反应,成为数字社交时代不可忽视的治理难题。

点赞带刷行为首先侵蚀了用户对社交信任的认知基础。社交媒体的核心价值在于连接人与人,而点赞作为“轻互动”的代表,本应是用户对内容质量的真实反馈。当刷量行为让低质内容甚至虚假信息获得高赞时,用户的判断逻辑会被彻底颠覆。例如,一篇逻辑混乱的营销文章可能因刷赞登上热门,而优质原创内容却因缺乏“流量助推”被淹没。这种“劣币驱逐良币”的现象,会让用户逐渐对平台的内容推荐机制失去信任,甚至产生“所有热门都是假的”的怀疑心理。更严重的是,长期暴露在虚假互动中,用户自身的社交行为也会被异化——从“为内容点赞”转向“为数据点赞”,部分用户开始购买点赞服务,陷入“刷量-被看见-更刷量”的恶性循环,最终让社交媒体从“交流场”沦为“数字秀场”。

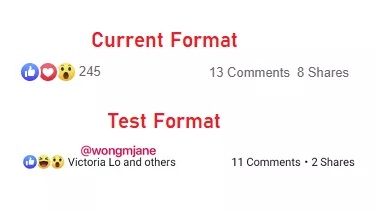

对平台算法而言,点赞带刷行为构成了“数据污染”,直接破坏了推荐系统的精准性。主流社交平台的算法逻辑普遍依赖用户互动数据(点赞、评论、转发等)判断内容质量,进而决定分发优先级。刷量行为通过伪造高互动数据,让算法误判内容为“优质”,从而给予更多曝光。这种“数据造假”导致算法推荐陷入“失灵”状态:低质内容因刷量获得流量倾斜,优质内容因缺乏“初始助推”难以破圈,平台的内容生态逐渐同质化、低质化。例如,某短视频平台曾出现“刷量教程”泛滥的现象,大量用户通过批量操作让宠物视频、美食探店等内容获得百万赞,但实际完播率、评论率不足1%,算法推荐的“热门”与用户真实兴趣严重脱节。长此以往,平台不仅会失去用户黏性,更可能因内容质量下滑陷入商业价值萎缩的困境。

在商业价值层面,点赞带刷行为正在透支社交媒体的广告生态。品牌方投放广告时,常将账号的点赞量、互动率作为核心评估指标,而刷量行为让这些数据失去真实性。例如,某美妆品牌与“百万赞”网红合作推广产品,实际转化率却不足预期,调查发现其粉丝量与点赞量中存在超过30%的虚假数据。这种“数据泡沫”不仅让广告主蒙受损失,更破坏了平台的商业信誉——当品牌方意识到“高赞不等于高转化”时,可能会减少对平台的广告投入,转而寻求更真实的营销渠道。同时,刷量行为还催生了黑色产业链,从“点赞机器人”到“刷量工作室”,形成分工明确的灰色产业,不仅扰乱市场秩序,更可能因涉及数据泄露、违规操作等问题触碰法律红线。

面对点赞带刷行为的挑战,平台、用户与监管机构正形成多角博弈。技术上,平台通过AI识别、行为分析等手段打击刷量,例如检测异常点赞时段(如凌晨集中点赞)、重复点赞行为(同一IP批量操作)等,但作弊手段也在不断升级——从人工“点赞军团”到AI模拟用户行为,甚至出现“真人点赞平台”(通过兼职人员真实点击规避检测)。政策上,国家网信办等部门已出台《网络信息内容生态治理规定》等文件,明确禁止“流量造假”,但执行层面仍面临取证难、跨平台协调难等问题。用户端,部分“真实互动派”开始自发抵制刷量,例如在评论区标注“拒绝虚假数据”,或优先选择“无刷量”的创作者关注,但这种声音仍显微弱。

数字时代的社交互动,本质是真实需求的投射,而点赞带刷行为正在让这种投射变得模糊不清。要重建健康的社交媒体生态,需要平台在算法设计中加入“真实性权重”,将用户停留时长、评论深度等真实互动数据纳入评估体系;需要行业建立统一的数据审计标准,让广告投放有据可依;更需要用户回归社交初心——点赞不是数字游戏,而是对优质内容的认可,对真实连接的珍视。唯有如此,社交媒体才能摆脱“数据绑架”,重新成为传递价值、凝聚信任的数字家园。